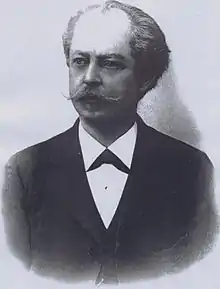

Carl Stephann

Carl Stephann (* 15. Mai 1842 in Wien; † 11. November 1919 ebenda) war ein österreichischer Architekt.

Leben

Carl Stephann war der Sohn des Polizeibeamten Johann Stephan und entstammte sehr einfachen Verhältnissen. Nachdem der Vater früh verstorben war, musste die Mutter ihre sechs Kinder alleine großziehen. Dennoch konnte Carl (vom Schulgeld befreit) die Oberrealschule besuchen. Von 1861 bis 1865 absolvierte er die Technische Hochschule und studierte anschließend an der Akademie der bildenden Künste Wien in der Meisterschule bei Eduard van der Nüll und August Sicard von Sicardsburg.

Nach dem Studium machte Stephann zunächst Praxisjahre bei Johann Romano von Ringe und August Schwendenwein von Lanauberg sowie von 1868 bis 1873 bei Friedrich Schachner. Ab 1873 war er als selbständiger Architekt tätig. Hierbei war er sehr erfolgreich, sodass er mehrere Architekten beschäftigen konnte. Manchmal trat er auch als eigener Bauherr auf. Er war Mitbesitzer mehrerer Unternehmen, wie Sägewerken und Kiesgruben. In St. Andrä-Wördern konnte er ein größeres Anwesen erwerben.

Stephan war seit 1869 mit Marie Sonnleitner verheiratet und hatte elf Kinder mit ihr. Eine seiner Töchter war mit dem Architekten August Belohlavek verheiratet, der einige Jahre auch sein Partner war. Carl Stephann starb im 77. Lebensjahr wahrscheinlich an den Folgen der Spanischen Grippe.

Werk

Carl Stephann war einer der erfolgreichsten Architekten der späteren Ringstraßenära. So konnte er etwa 200 Bauten errichten, hauptsächlich Wohnbauten sowohl für gehobene Ansprüche als auch schlichte Vorstadthäuser. Stilistisch begann Stephann im Historismus mit der Neorenaissance, wandte sich dann aber dem altdeutschen Stil zu. Um die Jahrhundertwende war Stephann auch dem Secessionismus gegenüber aufgeschlossen. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wandte er sich dem Neoklassizismus zu.

Stephanns bekanntestes Bauprojekt war das Vergnügungsetablissement Colosseum.

| Foto | Baujahr | Name | Standort | Beschreibung |

|---|---|---|---|---|

|

1874 | Miethaus mit Passage Adlerhof | Wien 7, Burggasse 51 / Siebensterngasse 46 Standort |

|

| 1876 | Miethaus | Wien 3, Reisnerstraße 38 Standort |

Anmerkung: Ausführung Alois Schumacher |

|

|

1879 | Miethaus | Wien 1, Börseplatz 6 Standort |

|

|

1879 | Miethausgruppe | Wien 3, Blattgasse 9–17 Standort |

Anmerkung: Ausführung Oskar Laske senior |

|

1880 | Miethaus | Wien 6, Gumpendorfer Straße 55 / Luftbadgasse 10 Standort |

|

|

1882 | Miethaus Hubatschka Wien 6 | Wien 6, Esterhazygasse 35 Standort |

Anmerkung: Ausführung Johann Sturany |

| 1883 | Miethaus | Wien 6, Gumpendorfer Straße 77 / Hofmühlgasse 23 Standort |

||

|

1883 | Miethaus | Wien 4, Schäffergasse 24 Standort |

|

| 1886 | Miethaus | Wien 6, Mariahilfer Straße 35/1 u. 2 Standort |

Anmerkung: Innenhofhaus. Möglicherweise keine Fassade und nicht zugänglich |

|

| 1887 | Miethaus | Wien 6, Amerlingstraße 17 Standort |

Anmerkung: In der Quelle Amerlinggasse |

|

|

1889 | Miethaus F. Pringsheim | Wien 6, Chwallagasse 2 / Schadekgasse 3 Standort |

|

|

1890–1891 | Miethaus | Wien 1, Grillparzerstraße 5 Standort |

|

|

1891 | Miethaus | Wien 7, Kaiserstraße 39 Standort |

|

|

1896 | Villa | Tullnerbach, Franz-Schubert-Straße 20 Standort |

|

|

1896 | Miethaus | Wien 7, Westbahnstraße 54 Standort |

|

|

1896 | Hotel Bavaria | Wien 6, Esterhazygasse 33 Standort |

|

|

1898 | Miethaus mit Czerninpassage | Wien 2, Praterstraße 52 Standort |

Anmerkung: stark verändert |

| 1898 | Miethaus | Wien 9, Hahngasse 22 Standort |

Anmerkung: Konskriptionsnummer: 12 Rossau; das Haus stand über viele Jahre im Eigentum des Volksschauspielers Hans Moser (1880–1964) bzw. seiner Witwe[1] |

|

| 1899 | Miethaus | Wien 9, Berggasse 29 Standort |

||

| 1899 | Wohn- u. Geschäftshaus | Wien 20, Wallensteinstraße 67 Standort |

Anmerkung: nicht mehr vorhanden |

|

| 1899 | Wohn- u. Geschäftshaus | Wien 3, Ungargasse 20 Standort |

zerstört |

|

| 1899 | Vergnügungsetablissement Colosseum | Wien 9, Nussdorfer Straße 4 Standort |

zerstört Anmerkung: mit Bildhauer Rudolf Marschall |

|

|

1900 | Miethaus | Wien 6, Stumpergasse 30 Standort |

|

|

1900 | Miethaus Königskloster-Hof | Wien 6, Gumpendorfer Straße 10–12 Standort |

Anmerkung: mit August Belohlavek |

|

1900 | Miethaus | Wien 8, Lerchenfelder Straße 30 Standort |

|

|

um 1900 | Villa | Wien 13, Maxingstraße 28a Standort |

Anmerkung: mit August Belohlavek |

|

1901 | Miethaus Industriehof | Wien 7, Burggasse 58 Standort |

|

|

1901 | Miethaus | Wien 2, Leopoldsgasse 47 Standort |

Anmerkung: Ein weiterer Eintrag unter dieser Adresse (Leopoldsgasse 47/ Große Sperlgasse 15) für das Jahr 1912, Erweiterung zur Großen Sperlgasse? |

| 1902 | Miethaus | Wien 2, Ausstellungsstraße / Stuwerstraße |

Anmerkung: Adressangabe ungenau in der Quelle |

|

|

1902 | Miethaus | Wien 1, Rotenturmstraße 29 Standort |

Anmerkung: mit August Belohlavek |

| 1903 | Miethaus Mercantili-Hof | Wien 6, Gumpendorfer Straße 72 Standort |

||

|

1903 | Miethaus | Wien 15, Sechshauser Straße 36–38 Standort |

|

| 1903 | Miethausgruppe | Wien 3, Steingasse 33–37 Standort |

||

| 1904 | Miethausgruppe Avenue-Hof | Wien 3, Rechte Bahngasse 10–16 Standort |

||

|

1904 | Miethaus | Wien 3, Reisnerstraße 13 Standort |

|

|

1904 | Miethaus | Wien 3, Neulinggasse 26 (Dannebergplatz-Viertel) Standort |

|

|

1904 | Miethaus | Wien 7, Neubaugasse 44 Standort |

|

| 1904 | Miethaus | Wien 9, Hahngasse 7 Standort |

||

| 1904 | Miethaus | Wien 9, Berggasse 33 Standort |

||

|

1905 | Miethaus | Wien 6, Mariahilfer Gürtel 2 / Gumpendorfer Straße 144 Standort |

Anmerkung: Ausführung M. u. J. Sturany |

|

1906–1907 | Miethaus | Wien 13, Hietzinger Hauptstraße 126a Standort |

|

|

1906 | Café Dobner | Wien 6, Getreidemarkt 1 Standort |

zerstört Anmerkung: Das spiegelsymmetrische Gebäude Linke Wienzeile 2 ist bei Adolf Stöger mit Baujahr 1911 angeführt, dessen Baustil jedoch eher an Josef Hoffmann angelehnt ist. |

|

1906–1907 | Miethaus | Wien 6, Getreidemarkt 1 Standort |

|

|

1907–1909 | Miethausgruppe | Wien 6, Papagenogasse 1a–3 Standort |

|

| 1908 | Miethaus | Wien 7, Seidengasse 56 |

Anmerkung: mit Heinrich Müller. Adresse existiert nicht. Seidengasse endet bei Haus 48 |

|

| 1910 | Entwurf für das Looshaus | Wien 1, Michaelerplatz 3 Standort |

Entwurf |

|

|

1910 | Miethaus | Wien 7, Mariahilfer Straße 95 Standort |

Anmerkung: stark verändert |

|

1910 | Miethaus | Wien 7, Kirchengasse 18 Standort |

|

| um 1910 | Landhaus Hadersdorf-Weidlingau | Hadersdorf-Weidlingau |

Anmerkung: Adressangabe in der Quelle ungenau |

|

|

1910 | Miethaus | Wien 7, Lindengasse 56 Standort |

|

|

1910–1911 | Wohn- u. Fabriksgebäude | Wien 7, Hermanngasse 18 Standort |

|

|

1911 | Miethaus | Wien 2, Taborstraße 17 / Karmeliterplatz Standort |

|

| 1911 | Miethaus | Wien 2, Taborstraße 5 Standort |

||

|

1911 | Miethaus | Wien 6, Otto-Bauer-Gasse 12 Standort |

Anmerkung: ehemals Kasernengasse |

|

1911–1912 | Miethaus Industrie-Hof | Wien 7, Mariahilfer Straße 51 Standort |

|

|

1912 | Miethaus | Wien 4, Preßgasse 6 Standort |

Anmerkung: Ausführung Alois Schumacher |

|

1912 | Miethaus | Wien 7, Lindengasse 55 Standort |

|

|

1912 | Miethaus | Wien 7, Seidengasse 25 Standort |

|

|

1912–1913 | Straßenhof | Wien 18, Weimarer Straße 5–7 Standort |

|

| 1913 | Miethaus | Wien 7, Kaiserstraße 69 Standort |

||

|

1913 | Grabenhotel | Wien 1, Dorotheergasse 3 Standort |

|

|

1914 | Miethaus | Wien 6, Mollardgasse 34 Standort |

Anmerkung: Ausführung Karl Limbach |

| 1917–1918 | Munitionsfabrik Carl Pochtler | Wien 14, Linzer Straße 227 Standort |

zerstört |

|

|

1918 | Miethaus | Wien 7, Mariahilfer Straße 88 Standort |

verändert Umbau des 1901 von Kupka & Orglmeister als Remise und Depot[2] errichteten Gebäudes[3] |

Literatur

- U. Prokop: Stephann Carl. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 13, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2010, ISBN 978-3-7001-6963-5, S. 214 f. (Direktlinks auf S. 214, S. 215).

- Helmut Weihsmann: In Wien erbaut. Lexikon der Wiener Architekten des 20. Jahrhunderts. Promedia, Wien 2005, ISBN 3-85371-234-7, S. 383–384

Weblinks

- Carl Stephann. In: Architektenlexikon Wien 1770–1945. Herausgegeben vom Architekturzentrum Wien. Wien 2007.

Einzelnachweise

- Georg Markus: Apropos Gestern: Meine Geschichten hinter der Geschichte. Amalthea, Wien 2015, ISBN 978-3-99050-004-0, S. 132 f. – Online.

- Bundesdenkmalamt (Hrsg.): Dehio-Handbuch Die Kunstdenkmäler Österreichs. Wien II. bis IX. und XX. Bezirk Verlag Anton Schroll & Co ISBN 3-7031-0680-8 S. 266

- Carl Stephann. In: Architektenlexikon Wien 1770–1945. Architekturzentrum Wien, abgerufen am 16. Juli 2020.