Boğdan Sarayı

Der Boğdan Sarayı (türkisch für Palast von Bogdanien) war eine byzantinische Kirche in Konstantinopel. Das Bauwerk wurde in byzantinischer Zeit errichtet, sein Patrozinium ist unbekannt. In osmanischer Zeit war das kleine Gebäude Nikolaus von Myra geweiht und auch bekannt unter Agios Nikólaos tou Bogdansarághi (griechisch Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Βογδανσαράγι).[1][2] Es war im 19. Jahrhundert Teil der Konstantinopeler Botschaft des moldauischen Hospodar bei der Hohen Pforte.[1][2] Von dem Bauwerk sind nur die Fundamente erhalten.

Lage

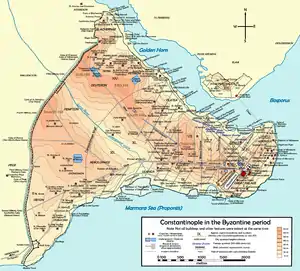

Die Reste des Gebäudes befinden sich im Viertel Salmatomruk im Istanbuler Stadtbezirk Fatih in der Draman Caddesi 32, unweit des Edirnekapı-Tores (früher: Charisius-Tor) der Theodosianischen Mauer, rund 250 Meter östlich der Chora-Kirche und 100 Meter nördlich der Kefeli-Moschee.[1] Die Reste der Kirche liegen schwer zugänglich hinter einer Auto-Werkstatt.[3]

Geschichte

Byzantinisches Zeitalter

Die Kirche wurde auf einem Hang des sechsten Hügels von Konstantinopel errichtet. Über die Geschichte des Gebäudes in byzantinischer Zeit ist wenig bekannt. Aufgrund seiner Lage könnte es Teil des Klosters Hagios Ioannis Prodromos en ti Petra (griechisch Ἅγιος Ιωάννης Πρόδρομος ἐν τῇ Πὲτρα) gewesen sein, das zu den größten Klostern Konstantinopels zählte. Hier wurden bedeutende Reliquien aufbewahrt, wie etwa die Leidenswerkzeuge Christi, mit denen Christus am Kreuz gefoltert wurde.[4] Als sicher darf gelten, dass das Gebäude aufgrund seiner Abmessungen nicht Katholikon des Klosters war.[4] Nach einigen Quellen soll es im 12. Jahrhundert während der Komnenen-Zeit errichtet worden sein,[1][5] während andere Quellen es als Bau der Palaiologen-Zeit im 14. Jahrhundert sehen.[2] Die Ausdehnung von Norden nach Süden spricht dafür, dass das Bauwerk wohl nicht als Kirche erbaut worden ist, sondern als Begräbniskapelle.[1][2]

Osmanisches Zeitalter

Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453 wurde die Kapelle Teil des großen Grundbesitzes, den der Hospodar des Fürstentums Moldau erwarb, um seine diplomatische Vertretung unterzubringen. Aus dieser Zeit stammt der Name des Gebäudes. Das Fürstentum wurde nach dem Gründer des Fürstentums Moldau, Bogdan I., auch Bogdanien genannt, so entstand auch der Name Bogdanien-Palast.[1][5] Die Privatkapelle ist eines der wenigen Beispiele für Kapellen in Patrizierhäusern in einer osmanischen Stadt.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war der Komplex sehr begehrt, da er eine massive Begrenzungsmauer hatte, die das Anwesen vor Bränden schützte. Der Sultan selbst mietete das Anwesen für mehrere ausländische Botschaftsangehörige, darunter auch für die schwedischen Botschafter bei der Hohen Pforte P. Strasburg and C. Rolomb, die 1634 und 1657/58 in Konstantinopel lebten.[2] Im Juni 1760 veräußerte es der Phanariote Johannes Callimaches an das russisch-orthodoxe Kloster des Hl. Pantaleon auf dem Berg Athos.[4]

Im Jahr 1784 wurde der Gebäudekomplex bei einem Brand beschädigt und das Land danach als Marktgarten genutzt.[2] Die Kirche gehörte zu diesem Zeitpunkt noch dem Panaleon-Kloster, wie Verwandte von Callimaches im Januar 1795 und im August 1814 bestätigten, doch die russischen Mönche zeigten wenig Interesse an einem Wiederaufbau, was an den Russisch-Osmanischen Kriegen dieser Zeit gelegen haben könnte.[4] Im 19. Jahrhundert verfiel das Gebäude allmählich und wurde bei dem Erdbeben in Konstantinopel im Jahr 1894 vollständig zerstört. 1918 untersuchte ein deutscher Archäologe die Ruinen und betrieb hier Ausgrabungen. Dabei fand er die Krypta mit drei unbenannten Gräbern.[4] In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehörten die Überreste zu einem Gecekondu. Heute ist hier eine Autowerkstatt untergebracht und der Zugang schwierig.[6] Die oberirdischen Reste sind weitgehend abgetragen, nur die Krypta existiert noch.[4]

Beschreibung

Die Kirche hatte einen rechteckigen Grundriss, war 6,20 Meter lang und 3,50 Meter breit.[1] Sie besaß zwei Geschosse mit der Kapelle im Erdgeschoss und einer unterirdischen Krypta.[2] Die Kapelle wurde von einer Kuppel mit Pendentifs überragt, die von zwei Querbögen an den Wänden getragen wurden, und endete in Richtung Norden mit einem Bema und einer polygonalen Apsis, die außen mit Nischen geschmückt war. Die Krypta wird von einem Tonnengewölbe überragt und hatte eine einfache Apsis.[2] Das Mauerwerk bestand aus drei oder vier Reihen heller Werksteine, die von mehreren Reihen roter Ziegelsteine unterbrochen wurden. Die entstehende Farbbänderung ist typisch für die spätbyzantinische Zeit. Die Nord-Süd-Ausdehnung deutet auf eine Nutzung als Grabeskapelle hin, da alle größeren Kirchen in Konstantinopel von Osten nach Westen verliefen.[2] Das bestätigte Vorhandensein von Mauerresten senkrecht zur gebänderten Struktur des Mauerwerks weist darauf hin, dass dies Gebäude Anbau eines größeren Komplexes war.[2]

Literatur

- Ernest Mamboury: The Tourists’ Istanbul. Çituri Biraderler Basımevi, Istanbul 1953

- Raymond Janin: Le Siège de Constantinople et le Patriarcat Oecuménique. (= 1. Teil des 3. Bandes: Les Églises et les Monastères von La Géographie Ecclésiastique de l’Empire Byzantin), Institut Français d’Etudes Byzantines, Paris 1953,

- Wolfgang Müller-Wiener: Bildlexikon zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts. Wasmuth, Tübingen 1977, ISBN 978-3803010223

Weblinks

Einzelnachweise

- Janin (1953), S. 384

- Müller-Wiener (1977), S. 108

- Archaeological Destruction in Turkey (Marmara Regıon - Byzantıne Perıod), 2008 Preliminary report, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri , S. 45 (PDF)

- Janin (1953), S. 385

- Mamboury (1953), S. 255

- Charles King: The Moldovans: Romania, Russia, and the politics of culture. Hoover Institution Press, Stanford 1999, ISBN 978-0817997922, S. 17