Beta2 Capricorni

Beta2 Capricorni (β2 Cap) ist die schwächere Komponente des visuellen Doppelsterns Beta Capricorni im Sternbild Steinbock. Er hat eine scheinbare Helligkeit von 6,1 mag und seine Entfernung beträgt ca. 450 Lichtjahre.

| Doppelstern β2 Capricorni | |||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||

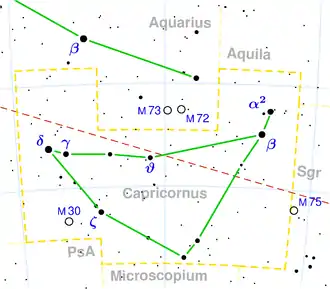

| β2 Cap im Sternbild „Steinbock“ | |||||||||||||||||||

| AladinLite | |||||||||||||||||||

| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||||

| Sternbild | Steinbock | ||||||||||||||||||

| Rektaszension | 20h 20m 46,55s [1] | ||||||||||||||||||

| Deklination | -14° 47′ 5,5″ [1] | ||||||||||||||||||

| Helligkeiten | |||||||||||||||||||

| Scheinbare Helligkeit | 6,07 mag [1] | ||||||||||||||||||

| Spektrum und Indices | |||||||||||||||||||

| B−V-Farbindex | −0,02 | ||||||||||||||||||

| Spektralklasse | B9/A0 III/IV [2] | ||||||||||||||||||

| Astrometrie | |||||||||||||||||||

| Radialgeschwindigkeit | (−17,6 ± 1,8) km/s [3] | ||||||||||||||||||

| Parallaxe | (7,23 ± 0,40) mas [1] | ||||||||||||||||||

| Entfernung | (451 ± 25) Lj (138 ± 8) pc | ||||||||||||||||||

| Eigenbewegung [1] | |||||||||||||||||||

| Rek.-Anteil: | (42,92 ± 0,58) mas/a | ||||||||||||||||||

| Dekl.-Anteil: | (−6,42 ± 0,42) mas/a | ||||||||||||||||||

| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||

| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

Beta2 Capricorni ist ein spektroskopischer Doppelstern. Der Hauptstern ist ein weißer Riese oder Unterriese mit fünffacher Masse und 30-facher Leuchtkraft der Sonne, der von einem etwa 40-mal schwächeren weißen Stern mit dreifacher Sonnenmasse in etwa 200 Jahren umkreist wird.[4][5]

Beta2 wird zusammen mit dem Stern Beta1 Capricorni auch mit dem Eigennamen „Dabih“ (von arabisch سعد الذابح, DMG saʿd aḏ-ḏābiḥ ‚Glück(sstern) des Schlachtenden‘) bezeichnet. Zur Unterscheidung von diesem wird er auch „Dabih Minor“ genannt. Nach dem „IAU Catalog of Star Names“ der Working Group on Star Names (WGSN) der IAU zur Standardisierung von Sternnamen wurde der Name in der Form „Dabih“ 2016 nur noch dem helleren Beta1 Capricorni zugewiesen.[6]

Wissenschaftliche Untersuchung

Der Hauptstern von Beta2 Capricorni ist ein pekuliärer Stern, der aufgrund des Auftretens bestimmter Spektrallinien in seinem Spektrum zu den Quecksilber-Mangan-Sternen gezählt wird. Diese blauweißen Sterne mit einer Spektralklasse eines „späten B“ zeichnen sich durch außergewöhnlich geringe Werte der projizierten äquatorialen Rotationsgeschwindigkeit v∙sin i aus, für Beta2 Capricorni wurde hier ein geringer Wert von nur etwa 1,2 km/s gefunden.[7]

Das Licht des Sterns wurde spektroskopisch im ultravioletten Bereich[8] und im sichtbaren Bereich auf die Häufigkeit verschiedener Elemente hin untersucht. Dabei wurde im Vergleich zur Sonne ein deutlich verringertes Vorkommen von He, C, O, Mg, Al und Sc festgestellt, während die Häufigkeit der Elemente Ga, Sr, Y, Pr, Nd, Ho, Tm, Pt, Au beim mehrere hundert- bis mehrere tausendfachen deren Häufigkeit auf der Sonne liegt, bei Hg liegt die relative Häufigkeit sogar beim mehrere zehntausend-fachen derjenigen auf der Sonne und die absolute Häufigkeit bei etwa 1 ppm derjenigen des Wasserstoffs. Darüber hinaus wurde eine Oberflächentemperatur des Sterns von etwa 10.650 K abgeleitet.[9]

Eine weitere Untersuchung bestätigte im Wesentlichen die vorigen Ergebnisse, und zeigte darüber hinaus noch eine geringe Häufigkeit auch für N, sowie eine deutlich erhöhte relative Häufigkeit für Ce, Sm, Yb und Tl im Vergleich zur Sonne.[10] Auch Bi kommt in einer relativen Häufigkeit auf Beta2 Capricorni vor, die 5 Größenordnungen über der auf der Sonne liegt.[11]

Einzelnachweise

- VizieR: Gaia DR2 – CDS/ADC Collection of Electronic Catalogues, 1345, 0 (2018)

- VizieR: Michigan Catalogue of HD stars, Vol.4 (Houk+, 1988)

- VizieR: Astrophysical supplements to the ASCC-2.5: Ia. Radial velocities of 55000 stars and mean radial velocities of 516 Galactic open clusters and associations. (Kharchenko+, 2007)

- VizieR: Multiple star catalogue (MSC) (Tokovinin 1997–1999)

- VizieR: Catalogue of Stellar Diameters (CADARS) (Pasinetti-Fracassini+ 2001)

- Bulletin of the IAU Working Group on Star Names, No. 2. IAU Division C Education, Outreach and Heritage, 2016, iau.org (PDF; 158 kB).

- O. Kochukhov, V. Makaganiuk, N. Piskunov, S. V. Jeffers, C. M. Johns-Krull, C. U. Keller, M. Rodenhuis, F. Snik, H. C. Stempels, J. A. Valenti: Are there tangled magnetic fields on HgMn stars? In: Astronomy & Astrophysics. Vol. 554, A61, 2013, doi:10.1051/0004-6361/201321467, S. 1–12, (bibcode:2013A&A...554A..61K).

- K. C. Smith, M. M. Dworetsky: Elemental abundances in normal late-B and HgMn stars from co-added IUE spectra. I. Iron-peak elements. In: Astronomy & Astrophysics. Vol. 274, 1993, S. 335–355 (bibcode:1993A&A...274..335S).

- S. J. Adelmann: Elemental abundance analyses with DAO Spectrograms – XII. The mercury-manganese stars HR 4072A and 7775 and the metallic-lined star HR 4072B. In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Vol. 266, 1994, doi:10.1093/mnras/266.1.97, S. 97–113 (bibcode:1994MNRAS.266...97A).

- G. M. Wahlgren, L. Dolk, G. Kalus, S. Johansson, U. Litzén, D. S. Leckrone: An optical region elemental abundance analysis of the HgMn type star HR 7775. In: The Astrophysical Journal. Vol. 539, 2000, doi:10.1086/309239, S. 908–927 (bibcode:2000ApJ...539..908W).

- G. M. Wahlgren, T. Brage, J. C. Brandt, J. Fleming, S. Johansson, D. S. Leckrone, C. R. Proffitt, J. Reader, C. J. Sansonetti: The Bismuth Abundance in the HgMn Stars χ Lupi and HR 7775 and Improved Atomic Data for Selected Transitions of Bi I, Bi II, and Bi III. In: The Astrophysical Journal. Vol. 551, 2001, doi:10.1086/320063, S. 520–535 (bibcode:2001ApJ...551..520W).