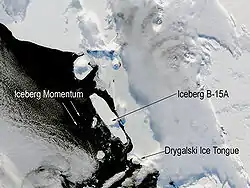

B-15 A

Der Eisberg B-15 A in der Antarktis entstand aus dem über 11.000 Quadratkilometer großen Eisberg B-15, als dieser im Verlauf der Jahre 2000, 2002 und 2003 in mehrere Stücke zerbrach. Das größte verbleibende Stück hatte eine Größe von 6.400 Quadratkilometern und erhielt den Namen B-15 A[1]. Danach galt der C-19 A in der Nähe einer französischen Forschungsstation in der Antarktis als größter seiner Art.

_(NSF).jpg.webp)

Die Bezeichnung ergibt sich aus dem Ort, an dem der Eisberg zuerst gesichtet wurde: Das B steht für 90° bis 180° westliche Länge (Amundsen-See, östliches Rossmeer), das C für 90° bis 180° östliche Länge (westliches Rossmeer, Wilkesland).

B-15 A war 2005 etwa 3.000 Quadratkilometer groß und etwa 140 Kilometer lang und galt als das größte freischwimmende Objekt auf dem Weltmeer.

Bei einer Kollision mit der Drygalski-Eiszunge wurde diese fünf Kilometer kürzer, der abgebrochene Berg heißt nun C-16.

Weblinks

Einzelnachweise

- Kevin R. Arrigo, Gert L. Van Dijken: Annual changes in sea-ice, chlorophyll a, and primary production in the Ross Sea, Antarctica. In: ScienceDirect (Hrsg.): Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 51, Nr. 1–3, January–February 2004, S. 117–138. bibcode:2004DSRII..51..117A. doi:10.1016/j.dsr2.2003.04.003. Abgerufen am 7. September 2018.