Architektur in Königsberg (1327–1700)

Die Architektur in Königsberg (1327–1700) beschreibt Königsbergs Baulichkeiten von der Gründung der Städte Altstadt, Kneiphof und Löbenicht bis zur Königskrönung Friedrichs III. von Brandenburg (1701). Offiziell zusammengelegt wurden die drei Städte erst 1724 durch Friedrich Wilhelm I. Königsberg wurde zur Königlichen Haupt- und Residenzstadt in Preußen.

Gotik

Königsberger Dom

Der Baubeginn des christlichen Sakralbaus war vermutlich 1327.[A 1] Für dieses Jahr sind zwei Quellen angegeben. So überwies am 8. April 1327 Bischof Johann der Dombauhütte die Summe von 300 Mark. Am 10. Oktober 1327 verlieh das Domkapitel Land, die Pacht war dem Dombau gewidmet. An das dreischiffig angelegte Langhaus schloss sich der Unterbau einer geplanten Doppelturmfassade im Westen an. Der gesamte Baublock hat eine Länge von 53,6 m und eine Breite von 29,2 m.[1] Geplant war der Königsberger Dom mit einer monumentalen Doppelturmfassade nach dem Vorbild von Kulm oder Kulmsee. Der Königsberger und der Kulmer Dom hatten eine Doppelturmfassade, was „ansonsten im Ordensland nur sehr selten anzutreffen“ ist.[2] Nach dem Vorbild des Königsberger Doms wurden im Samland die Kirche Kumehnen, die Kirche Arnau und die Pfarrkirche Fischhausen erbaut.

Deutschordensburg Königsberg – Konventshaus und Schlossturm

Das gotische Konventshaus der Deutschordensburg Königsberg war ein vierflügeliges Haus mit einem Innenhof. In der Hofmitte des Konventshauses befand sich der alte Schlossbrunnen. Beim Bau der Schlosskirche in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts wurden die damals noch stehenden Teile des Konventshauses, der Süd- und Westflügel, abgebrochen.

Besonders identitätsstiftend war der dominante gotische Schlossturm. Der Schlossturm zeugte „von einer mystischen Schwere“[3] und war beeinflusst von der „unvergleichlichen Monumentalarchitektur jener charaktervollen Wehrbauten, die der deutsche Orden in Ost- und Westpreußen vom 13. bis zum 16. Jahrhundert errichtet hatte“,[4] wie die Burg Marienwerder oder die Marienburg.

Vom Schlossturm wurde täglich Ach bleib mit deiner Gnade und Nun ruhen alle Wälder von fünf Bläsern nach den vier Himmelsrichtungen geblasen. Das Turmblasen endete mit den britischen Luftangriffen auf Königsberg am 30. August 1944.[5][6] Die Sprengung des einsturzgefährdeten Schlossturmes erfolgte 1947. 1965 wurden die übrigen Reste des Schlosses gesprengt.

Schloss und Renaissance

Albrechtstor

Nach dem Vertrag von Krakau erfolgte unter Herzog Albrecht (1530–1568) der Schlossausbau im Stil der Renaissance. Herzog Albrecht ging nach Nürnberg und suchte einen „Baumeister des neuen Stils der Renaissance“.[A 2] 1530 kam der Nürnberger Friedrich Nußdörfer nach Königsberg. Nußdörfer errichtete 1532 das Albrechtstor, ein Torhaus über der nordöstlichen Burgeinfahrt. Im Hauptgeschoss entstand das Gemach des Herzogs Albrecht, das nach außen durch zwei schräggestellte Erker gekennzeichnet wurde. „Das Torhaus mit seinen einfachen Renaissanceformen war das erste Bauwerk in diesem Stil in Preußen“.[7] Im Winter 1624/25 stürzte die Holzdecke des Gemachs im Albrechtstor ein, woraufhin eine neue Decke eingezogen wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde der ganze Raum umgestaltet.[8]

Renaissancegiebel am Frauenzimmer

Am alten Ostflügel setzte Herzog Albrecht den Schlossumbau fort.[9] Da Herzog Albrecht die dänische Prinzessin Dorothea (Preußen) (1504–1547), Tochter von Friedrich I. (Dänemark und Norwegen) geheiratet hatte, wurden nun die sogenannten Frauenzimmer benötigt. Der neue Hofbaumeister Christoph Römer baute den Ostflügel aus. Dieser erhielt nun ein drittes Geschoss mit hohem Walm- bzw. Satteldach. Renaissancegiebel und ein hofseitiger Eckerker wurden außen als Zeichen des Gemachs der Herzogin angebracht.

Renaissancegiebel von Korn- und Badehaus

Die Giebel von Korn- und Badehaus wurden mit Stufengiebeln mit halbrunden Aufsätzen ausgestattet; ein Giebelmotiv, das zu den in „ganz Mitteleuropa auftretenden Renaissanceformen des 16. Jahrhunderts“[10] zählte. Laut Wagner sind vergleichbare Renaissancebauten das Celler Schloss, das Detmolder Schloss oder das Melanchthonhaus Wittenberg. Das Schloss wurde verputzt und mit Sgraffitos in Rollwerkformen geschmückt. Laut Wagner sind vergleichbare Sgraffitodekorationen der Innenhof des Dresdner Schlosses oder beim Schlossplatzflügel in Berlin. Die Portale umfassten teils aufwändige Steinmetzarbeiten. Herzog Albert schuf auch die Silberbibliothek und war der Gründer der nach ihm benannten Albertus-Universität.[11][12]

Schlosskirche mit Renaissancegiebel

Die 1584–1595[13] nach dem Vorbild der Kirche im Stettiner Schloss erbaute Schlosskirche (Königsberg) gilt „als der erste protestantische Kirchenneubau“.[14] Die Schlosskirche hatte im Innern ein einschiffiges Holzgewölbe. Die Fassade zeigte Renaissancegiebel, die im Stil der durch den Niederländer Hans Vredeman de Vries beeinflussten deutschen Renaissance gestaltet wurden.[15] Es waren der Nord- und Südgiebel der Schlosskirche sowie sieben nach der Vorstadt Steindamm und drei nach dem Schlosshof zu.[16]

Schlosshof

Schlosshof.JPG.webp) Schlosskirche

Schlosskirche Holzgewölbe nach Stettiner Vorbild

Holzgewölbe nach Stettiner Vorbild

Kamine und Portale

Der im Schreibstübchen Herzog Albrechts befindliche Marmorkamin im Stil der Niederländischen Renaissance aus dem Jahre 1551 stammte aus der Werkstatt des Cornelis Floris.[17] Das an der Hofseite des südlichen Flügels des Königsberger Schlosses gelegene Portal zeigte auch Formen der niederländischen Renaissance.[17] Ebenso das Portal vom Altan zum Moskowitersaal des Königsberger Schlosses, aus dem Jahre 1580.[18] Im Stil der Spätrenaissance auch der Kamin im Moskowitersaal.[18][19]

Portal an der Hofseite des südlichen Flügels des Königsberger Schlosses

Portal an der Hofseite des südlichen Flügels des Königsberger Schlosses Portal vom Altan zum Moskowitersaal des Königsberger Schlosses

Portal vom Altan zum Moskowitersaal des Königsberger Schlosses Kamin im Moskowitersaal des Königsberger Schlosses

Kamin im Moskowitersaal des Königsberger Schlosses

Neuroßgärter Kirche

Vom preußischen Hofmathematiker Christian Otter entworfen, wurde die Kirche 1644–1647 gebaut.[20] Der Saalbau ohne Chor hatte ein flaches Stichbogengewölbe aus Holz.[21]

Renaissancehäuser

| Adresse | Geschichte | Datierung | Architektur | Bild |

|---|---|---|---|---|

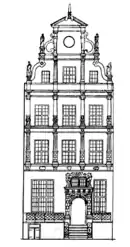

| Fleischbänkenstraße Nr. 35 | Seit 1711 war in dem Gebäude das Groebische Institut beheimatet (Groebensches Stipendienhaus). Danach war dort Masovias erstes Corpshaus. | 1640 | Es war ein Dreifensterhaus mit einem inzwischen verloren gegangenen Schweifgiebel mit Voluten und Schweifwerk. Die Sandsteinfassade war mit Gesichtsmasken geschmückt, die durch mehrfachen Ölfarbenanstrich gelitten hatten. Es war eine der „schönsten Renaissancefassaden des Kneiphofs“.[22] Das Portal wurde 1640 gefertigt.[23][24] |  |

| Kneiphöfsche Langgasse Nr. 27 | Das Haus gehörte Max Aschmann und beheimatete die Weinhandlung „Steffens und Wolter“. | 1635 | Das Renaissancehaus zeigte sowohl innen als auch außen aufwändige Portale aus der Zeit um 1636. |   |

| Junkerstraße Nr. 6 | Hagensche Hofapotheke. Das Gebäude mit der Renaissancefassade gehörte dem Hofapotheker Karl Gottfried Hagen (24. Dezember 1749 bis 2. März 1829). Nachdem Hagen sich im Jahre 1784 verheiratete, ließ Hagen das Haus umbauen. | 1654 | Im Renaissancegiebel des Hauses war die Jahreszahl 1654 zu lesen. Diese Zahl bezeichnete aber nur einen Wiederherstellungsbau. Das Haus selbst war viel älter. Das Haus wurde 1913 abgebrochen. Die Figur auf dem Giebel wurde später im Haus aufgestellt.[25][26] |  |

| Haus Polnische Gasse (früher Steinhauptstraße) 9 | unbekannt | 1654 | Das Haus zeigte Giebel, Portal und Innenausstattung (Kamin) im Stil der Renaissance.[27] |   |

| Altstädtischer Markt Nr. 6 | Grisardsches Haus | 1640 | Das 1895 abgerissene Gebäude hatte ein Portal (1640), das nach Abbruch des Hauses im Prussia-Museum ausgestellt wurde.[28] |  |

| Altstädtischer Markt Nr. 13 | Inhaber war ab 1711 der Hofrat Justus Jacob Hedio. | Sandstein um 1640 | Schön geschwungener Giebel, der eine Pyramide trug und Büstenschmück.[29] | |

| Altstädtischer Markt Nr. 15 | Inhaber war Albrecht Friedrich von Derschau. Ab 1767 gehörte das Haus dem Professor Jacob Friedrich. Das Haus war das Geburtshaus von Zacharias Werner. | unbekannt | Das denkmalgeschützte Haus wurde 1925 aus Versehen abgebrochen, weil der Denkmalschutz übersehen worden war. Das Gebäude trug eine Tafel von Brachert.[30] |  |

| Altstädtische Langgasse Nr. 23 Ecke Schmiedestraße | Das Hahnsche Haus befand sich gegenüber der Rückseite des Altstädtischen Rathauses und beheimatete von 1751 bis 1763 die Buchhandlung Kanter.[31] | um 1630 | Das „schöne Renaissancehaus“[32] aus der Zeit um 1630 zeigte zahlreichen, figürlichen Skulpturenschmuck. |  |

| Altstädtische Bergstraße Nr. 29, Ecke Polnische Straße (Steinhauptstraße, Alte Schloßhalle)[26] | 1655, renoviert 1770[26] | Das Eckgebäude war ein „hübsches Haus“[33] mit „Vorbau und Volutengiebel“.[34] Im Erdgeschoss des Hauses befand sich eine Stuckdecke, die in zwei kreisrunden Feldern, Vulkan, Venus sowie Armor und Herkules darstellte, der mit dem nemeischen Löwen ringte.[26] |  | |

| Altstädtische Langgasse Nr. 29 | Buchdruckerei Schulz[35] | um 1630 | Haus mit „Volutengiebel und dreiteiligen Fensterrundbogen auf Diensten ansetzend“.[36] |  |

| Wassergasse Nr. 39 | unbekannt | 1638 | Das Haus hatte ein dreistöckiges Portal („niederländische Arbeit“)[37], das um 1635 geschaffen wurde.[38] | .jpg.webp)  |

| Kneiphöfsche Langgasse Nr. 59, Ecke Magisterstraße | unbekannt | 1640 | Das Haus hatte ein Portal mit niederländischen Formen.[39][26] Im Haus war eine aufwändig gestaltete Wendeltreppe (1640). Nach Abriss des Hauses im Jahre 1890 wurde das Portal im Prussia-Museum gezeigt. |   |

| Koggenstraße Nr. 29 |

unbekannt | 17. Jahrhundert | Das Haus hatte ein Portal aus dem 17. Jahrhundert, das niederländischen Einfluss aufwies.[40] |  |

Literatur

- Herbert Meinhard Mühlpfordt: Unsterbliches Königsberger Schloss. P. Lang, Frankfurt am Main 2004, OCLC 56686151.

- Christofer Herrmann: Die Anfänge des Königsberger Dombaus, in: Bernhart Jähnig (Hrsg.): 750 Jahre Königsberg : Beiträge zur Geschichte einer Residenzstadt auf Zeit. Elwert, Marburg 2008, OCLC 281162800, S. 327–352.

- Tomasz Torbus: Geschichte der Deutschordensburg Königsberg, in: Bernhart Jähnig (Hrsg.): 750 Jahre Königsberg : Beiträge zur Geschichte einer Residenzstadt auf Zeit. Elwert, Marburg 2008, OCLC 281162800, S. 353–384.

- Wulf D. Wagner: Das Königsberger Schloß – Eine kurze Baugeschichte vom Ende der Ordenszeit bis zum Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. (1525–1713), in: Bernhart Jähnig (Hrsg.): 750 Jahre Königsberg : Beiträge zur Geschichte einer Residenzstadt auf Zeit. Elwert, Marburg 2008, OCLC 281162800, S. 385–416.

- Adolf Boetticher (Hrsg.): Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen. Im Auftrag des Ostpreußischen Provinzial-Landtages. Heft VII. Die Bau- und Kunstdenkmäler in Königsberg. Bernhardt Teichert, Königsberg 1897, OCLC 312871065.

- Baldur Köster = Балдура Кёстера: Königsberg : Architektur aus deutscher Zeit = «Здания Кёнигсберга». Heft VII. Die Bau- und Kunstdenkmäler in Königsberg. Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, Husum 2000, OCLC 237377396.

Anmerkungen

- Sofern nicht anders ausgewiesen, folgt der Abschnitt Königsberger Dom dem Werk von Herrmann, ab S. 326: Die Anfänge des Königsberger Dombaus.

- Sofern nicht anders ausgewiesen, folgt der Abschnitt Schlossausbau unter Herzog Albrecht dem Werk von Wagner, ab S. 388: Der Ausbau des Schlosses unter Herzog Albrecht 1530–1568.

Einzelnachweise

- vgl. Miegel, S. 11–16.

- Herrmann, S. 338.

- Podehl, S. 51.

- Podehl, S. 46f.

- Robert Albinus: Königsberg-Lexikon. Stadt und Umgebung. Sonderausgabe. Flechsig, Würzburg 2002, ISBN 3-88189-441-1.

- Scharloff, S. 86.

- Wagner, S. 388.

- Wagner, S. 404–405.

- vgl. Wagner, S. 390.

- Wagner, S. 385–416, hier S. 393.

- Stöver, S. 17–18.

- Nadler, S. 74–79.

- Boetticher, S. 40.

- Wagner, S. 385–416, hier S. 401.

- Wagner, S. 385–416, hier S. 400.

- Mühlpfordt (2004), S. 117.

- vgl. Boetticher, S. 86.

- Mühlpfordt (1970), S. 21.

- vgl. Boetticher, S. 86 und S. 87.

- Boetticher, S. 238 f.

- Boetticher, S. 240.

- Köster, S. 231.

- Mühlpfordt (1970), S. 222.

- Köster, S. 231.

- Boetticher, S. 100.

- vgl. Mühlpfordt (1970), S. 225.

- Boetticher, S. 225.

- vgl. Mühlpfordt (1970), S. 222.

- Mühlpfordt, S. 222f.

- Mühlpfordt, S. 223.

- Mühlpfordt, S. 144.

- Mühlpfordt, S. 223f.

- Boetticher, S. 213.

- Boetticher, S. 216.

- vgl. Faber, S. 309.

- Boetticher, S. 211.

- Mühlpfordt (1970), S. 224.

- vgl. Boetticher, S. 214.

- Boetticher, S. 369.

- vgl. Boetticher, S. 225.