Zizernakaberd

Zizernakaberd (armenisch Ծիծեռնակաբերդ; englische Transkription Tsitsernakaberd, westarmenisch Dsidsernagapert; übersetzt etwa „Schwalbenfestung“) ist ein Denkmalkomplex in Jerewan zum Gedenken der Opfer des Völkermords an den Armeniern 1915. Er befindet sich auf dem gleichnamigen Hügel im westlichen Teil der Hauptstadt Armeniens. Alljährlich am 24. April, dem Völkermordgedenktag, versammeln sich am Denkmal Armenier, um der Opfer des Völkermordes zu gedenken.

.jpg.webp) Die Gedenkstätte mit Obelisk (2017) | |

| Daten | |

|---|---|

| Ort | Jerewan (Kentron), |

| Art |

Gedenkstätte und Museum

|

| Architekt | Gedenkstätte: Arthur Tarchanjan, Saschur Kalaschjan, Hovhannes Chatschatrjan; Museum: Saschur Kalaschjan, Ljudmila Mkrtschjan, Arthur Tarchanjan, F. Arakeljan[1] |

| Eröffnung | Gedenkstätte: 29. November 1967; Museum: 1995[2] |

| Betreiber |

Armenian Genocide Museum-Institute Foundation (AGMI)

|

| Leitung |

Harutjun Marutjan[3]

|

| Website |

genocide-museum.am (eng., arm., türk., russ., frz.) |

.jpg.webp)

Geschichte

Ein halbes Jahrhundert lang wurde der Völkermord an den Armeniern 1915 von den sowjetischen Behörden verschwiegen. Erst die Massenkundgebungen der Bevölkerung Jerewans zum 50. Jahrestag des Völkermordes 1965 veranlassten die Behörden zum Errichten einer Gedenkstätte, ohne den Genozid jedoch damit offiziell anzuerkennen.[4]

Zum Bau des Monumentes wurde der Hügel Zizernakaberd, hoch über dem Hrasdan-Fluss gewählt, mit Blick auf den Ararat. Im März 1965 wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Von den 78 Projekten wurden vier zur endgültigen Wahl bestimmt. Es siegte das Projekt der armenischen Architekten Saschur Kalaschjan und Arthur Tarchanjan und des Künstlers Hovhannes Chatschatrjan. Die Bauarbeiten dauerten zwei Jahre, von 1966 bis 1968. In den 1990er Jahren entstanden das unterirdische Museum und die Gedenkmauer.

Der Denkmalkomplex

Der Denkmalkomplex besteht aus drei Elementen: einem 44 Meter hohen Obelisken, der als Symbol der Teilung des historischen armenischen Siedlungsgebiets der Länge nach gespalten ist, zwölf Pylonen rings um die ewige Flamme und einer 100 Meter langen Mauer mit den Namen der Städte und Dörfer, in denen die Opfer des Massakers wohnten.

Im Jahr 1995 wurde zum 80. Jahrestag des Genozids das unterirdisch angelegte Museum des Völkermordes an den Armeniern eingeweiht. Nach dem Entwurf der Architekten Saschur Kalaschjan und Ljudmila Mkrtschjan wurde das Gebäude in die Böschung des Hügels eingebaut. Im Museum befindet sich ein Konzertsaal mit 170 Plätzen, der den Namen des armenischen Komponisten Komitas Vardapet trägt.

In der Parkallee wurden Bäume zum Gedenken an die Opfer gepflanzt.

Auf der Rückseite der Gedenkmauer befinden sich Gedenkplatten für Personen, die sich während und nach dem Völkermord für die Opfer eingesetzt haben (u. a. Johannes Lepsius, Franz Werfel, Armin Wegner, Henry Morgenthau, Fridtjof Nansen, Papst Benedikt XV., Jakob Künzler, Bodil Biørn, Hedwig Büll).

Galerie

Der Katholikos Karekin II. und der Erzbischof von England Rowan Williams am 26. September 2007

Der Katholikos Karekin II. und der Erzbischof von England Rowan Williams am 26. September 2007 Am jährlichen Genozidgedenktag niedergelegte Blumen (24. April 2014)

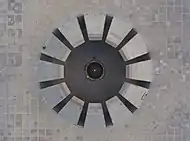

Am jährlichen Genozidgedenktag niedergelegte Blumen (24. April 2014) Die Gedenkstätte von oben (2017)

Die Gedenkstätte von oben (2017) Vogelperspektive (2017)

Vogelperspektive (2017).jpg.webp) Bäume der Gedächtnisallee (2007)

Bäume der Gedächtnisallee (2007) Bodenrelief im Genozid-Museum (2019)

Bodenrelief im Genozid-Museum (2019) Ausstellungsbereich des Museums (2019)

Ausstellungsbereich des Museums (2019)_31.jpg.webp) Im Museum (2019)

Im Museum (2019)

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

- http://www.genocide-museum.am/eng/Description_and_history.php (Abruf 3. Mai 2020)

- http://www.genocide-museum.am/eng/aboutAGMI.php (Abruf 3. Mai 2020)

- http://www.genocide-museum.am/eng/contacts.php (Abruf 3. Mai 2020)

- Adam T. Smith: "Yerevan, my ancient Erebuni": Archaeological repertoires, public assemblages, and the manufacture of a (post-)Soviet Nation. In: Charles W. Hartley, G. Bike Yazicioğlu, Adam T. Smith (Hrsg.): The Archaeology of Power and Politics in Eurasia: Regimes and Revolutions. Cambridge University Press, Cambridge 2012, ISBN 978-1-107-01652-1, Kapitel 3, S. 73 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).