Ziegenmilch

Ziegenmilch ist die Milch von Hausziegen.

Gewinnung

Ziegenmilch gewinnt man in Mitteleuropa vorwiegend von den Ziegenrassen (Milchziegen) Bunte Deutsche Edelziege, Weiße Deutsche Edelziege, Gescheckte Holländer Ziege, Toggenburger Ziege, Thüringer Waldziege und Saanenziege. Tiere mit hoher Milchleistung liefern jährlich 900 bis 1200 Liter, im Durchschnitt bringen Ziegen etwa 600 Liter im Jahr. Je nach Herdengröße werden die Ziegen manuell oder maschinell (mit Melkmaschinen) gemolken.

Geschmack und Konsum

Ziegenmilch unterscheidet sich im Geschmack deutlich von Kuhmilch. Er wird als leicht süßlich, aromatisch oder streng beschrieben, wofür der höhere Gehalt an Caprinsäure und die schnelle Annahme von Fremdgerüchen (in früheren Zeiten oft des Stalls bzw. der Ziege selbst) verantwortlich sind. Der Geschmack hängt auch von den Haltungsbedingungen ab (mit oder ohne Bock, Weide- oder Stallhaltung). Meist wird Ziegenmilch in Form von Ziegenkäse konsumiert. Im Nahen Osten sowie Nordafrika ist auch die Verarbeitung zu Laban häufig.

Inhaltsstoffe

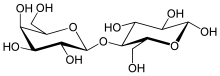

Ziegenmilch enthält 2,8 bis 3,5 % Eiweiß, 2,7 bis 3,5 % Fett und 4,4 % Lactose. Im Nährwert und in der Trockenmasse unterscheidet sich Ziegenmilch nur unwesentlich von Kuhmilch.

Ziegenmilch enthält mehr kurz- und mittelkettige Fettsäuren als Kuhmilch. Diese Fettsäuren werden leichter vom Körper assimiliert als langkettige und sind daher besser verdaulich. Darüber hinaus sind die Fettkügelchen der Ziegenmilch kleiner als die der Kuhmilch. Die vielen kleinen Fettkügelchen ergeben eine größere Gesamtoberfläche und somit eine größere Angriffsfläche für Enzyme, was die Verdaulichkeit weiter verbessert.[1] Man spricht auch davon, dass Ziegenmilch bereits „natürlich homogenisiert“ sei. Eine Homogenisierung (mechanisches Aufspalten der Fettkügelchen) wie bei Kuhmilch ist unter dem Aspekt der Verdaulichkeit bei Ziegenmilch daher nicht erforderlich. Dadurch entfallen die teilweise mit Homogenisierung in Verbindung gebrachten gesundheitlichen Nachteile.

Verträglichkeit

Die Proteine der Ziegenmilch sind besonders gut verdaulich. Ziegenmilch hat einen niedrigeren Gehalt an Kasein und einen höheren Anteil an wasserlöslichem Molkeprotein als Kuhmilch. Vielerorts werden Schaf- und Ziegenmilch als Alternative bei Kuhmilchallergie empfohlen. Studien zeigen, dass viele Kuhmilchallergiker Ziegenmilch vertragen. Eine generelle Empfehlung für Allergiker kann jedoch nicht ausgesprochen werden, vielmehr sollten die Betroffenen selbst mit kleinen Mengen testen, ob sie Ziegenmilch vertragen.[2]

Säuglingsnahrung

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat Säuglingsanfangsnahrung auf Ziegenmilchbasis im Jahr 2012 als sicher und geeignet für die Ernährung gesunder Säuglinge angesehen: Nach Prüfung von vorgelegten Langzeitstudien bestünden keine Zweifel an der Eignung von Säuglingsnahrung auf Basis von Ziegenmilch.[3]

Sonstiges

Da der Absatz von Ziegenmilch in Bayern[4] und der Schweiz[5][6] in den letzten Jahren stark zugenommen hat, gibt es dort einen Überschuss an Ziegenfleisch.

Einzelnachweise

- Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) aktuell 2006, Nr. 24.

- Schaf- und Ziegenmilchproduktion in Europa, Broschüre des österreich. Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, S. 24.

- https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/2603 .

- Eva Huber: Zickleinfleisch zu Ostern: Ladenhüter Jungziege? In: br.de. 10. April 2020, abgerufen am 13. April 2020.

- Raphael Bühlmann: Der Käse boomt, das Fleisch nicht - das ungelöste Problem der Ziegenmilch. In: luzernerzeitung.ch. 31. Juli 2019, abgerufen am 31. Juli 2019.

- Aufzucht von Zicklein rentiert nicht. In: zentralplus.ch. 12. April 2020, abgerufen am 13. April 2020.