Walram I. (Zweibrücken)

Walram I. von Zweibrücken († Dezember 1308) war Graf der Grafschaft Zweibrücken. Er regierte von 1281 bis 1308. Nach ihm werden die folgenden Zweibrücker Grafen als die Dynastie der Walramiden bezeichnet. Bis zum Jahre 1297 führte Walram die Regierungsgeschäfte gemeinschaftlich mit seinem Bruder Eberhard.

Familie

Walram war der dritte Sohn von Heinrich II. und dessen Gattin Agnes von Eberstein.[1] Er war verheiratet mit Agnes von Vaudemont, die vor dem Jahr 1302 verstorben ist. Walram selbst verschied im Dezember 1308. Das Ehepaar hatte drei Kinder:

- Simon, ältester Nachkomme, der Walram als Graf von Zweibrücken nachfolgte, † 1311/1312, ∞ Agnes von Saarbrücken

- Heinrich, Propst zu Hornbach und Erzdiakon zu Straßburg, † vor 1302. Gemeinsamer Grabstein mit seiner Mutter Agnes ist im Kloster Wörschweiler noch erhalten.

- namentlich unbekannte Tochter, Nonne in Rosenthal

Leben

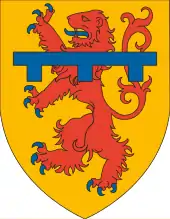

Kurz vor dem Tod Heinrichs II. übernahmen seine Söhne Eberhard und Walram I. (auch Walrab geschrieben) bereits gemeinsam die Regierungsgeschäfte. Durch ihre Treue zum Kaiser standen sie in der Gunst von Rudolf von Habsburg, was unter anderem 1286 die Erhebung von Bergzabern zur Stadt und diverse andere Vergünstigungen einbrachte: zum Beispiel die Nachfolge Graf Hartmanns von Grüningen als Lehensnehmer der Abtei Klingenmünster in Grüningen und Marbach am Neckar.[2] Durch Ankauf von Dörfern und Höfen erweiterten sie ihre Besitzungen kontinuierlich. Demgegenüber machten die Grafen aber auch allen in ihrem Gebiet ansässigen Klöstern erhebliche Stiftungen. Nachdem in der Praxis offenbar schon zuvor eine regionale Aufgabenteilung zwischen den Brüdern stattgefunden hatte, entschloss man sich im Jahr 1297, die Grafschaft Zweibrücken in zwei selbständige Herrschaften aufzuteilen. Eberhard, der sich schon zuvor überwiegend in Marimont aufgehalten hatte, erhielt die südlichen Gebiete und gründete so die Linie Zweibrücken-Bitsch, während der jüngere Bruder Walram in Zweibrücken blieb. Er nahm zur Unterscheidung in sein Wappen eine blaue Brücke auf, so wie das Zweibrücker Stadtwappen auch heute noch aussieht.

In der Schlacht bei Göllheim, die 1298 auf dem Boden der damals zu Zweibrücken gehörenden Herrschaft Stauf ausgetragen wurde, standen beide Grafen auf der Seite des siegreichen Albrecht von Österreich gegen den rechtmäßigen König Adolf von Nassau. In den Tagen um die Schlacht nächtigten die Brüder im Kloster Rosenthal, wo ihre Schwester Kunigunde als Äbtissin wirkte. Hierhin wurde auch die Leiche König Adolfs verbracht und erst im Jahre 1309 in die Kaisergruft im Speyerer Dom überführt. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts setzte Walram seine umfangreichen Stiftungen an die Kirche fort. Dennoch wurde er vom Domkapitel zu Metz – angeblich im Auftrag des Papstes – exkommuniziert. Dies erklärt sich durch seine Verwicklung in den Blieskasteler Erbfolgestreit, wo er mit seinem Vater die Ansprüche des Bischofs standhaft und erfolgreich abgewehrt hatte. Auf Veranlassung von Abt Johannes vom Kloster Wadgassen leitete Papst Clemens zwar eine Überprüfung ein. Deren Ergebnis ist jedoch nicht bekannt.

Literatur

- Hans-Walter Herrmann: Die Grafschaft Zweibrücken. In: Kurt Hoppstädter, Hans-Walter Herrmann: Geschichtliche Landeskunde des Saarlandes, Band 2, Saarbrücken 1977, S. 316–322. ISBN 3-921870-00-3

- Theodor Julius Ney: Walram I. (Graf von und zu Zweibrücken). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 45, Duncker & Humblot, Leipzig 1900, S. 522.

- Carl Pöhlmann: Regesten der Grafen von Zweibrücken aus der Linie Zweibrücken, bearbeitet durch Anton Doll, Speyer 1962.

Weblinks

- Zweibrücken Walram I. von in der Datenbank Saarland Biografien

- Walram I. von Zweibrücken: Urkunde. In: Heidelberger historische Bestände – digital. Universitätsbibliothek Heidelberg, 26. Oktober 1292, abgerufen am 5. November 2017.

Einzelnachweise

- Wirtembergisches Urkundenbuch. Bd. VII. Bearb. von Paul Friedrich von Stälin. Stuttgart 1900, Nr. 2548, S. 409–410 (WUB online).

- Wirtembergisches Urkundenbuch. Bd. VIII. Bearb. von Eugen Schneider. Stuttgart 1903, Nr. 3014, S. 254 (WUB online).

| Vorgänger | Amt | Nachfolger |

|---|---|---|

| Heinrich II. | Graf von Zweibrücken 1281–1308 | Simon |