Thermosbaena mirabilis

Thermosbaena mirabilis ist eine kleine stygobionte Krebsart aus der Ordnung der Thermosbaenacea, die nur von einem einzigen Fundort, einer Thermalquelle in Tunesien, bekannt ist. Sie gilt wie alle Thermosbaenacea als eine Reliktform, deren Vorfahren vor etwa 100 Millionen Jahren im ehemaligen Tethysmeer lebten, und die nur mit wenigen Arten in unterirdischen Gewässern überlebt hat.

| Thermosbaena mirabilis | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

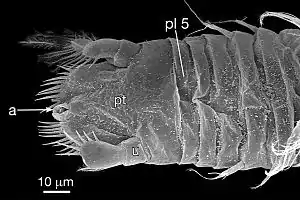

Thermosbaena mirabilis, Pleon von ventral | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Familie | ||||||||||||

| Thermosbaenidae | ||||||||||||

| Monod, 1927 | ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Gattung | ||||||||||||

| Thermosbaena | ||||||||||||

| Monod, 1924 | ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Art | ||||||||||||

| Thermosbaena mirabilis | ||||||||||||

| Monod, 1924 |

Beschreibung

Thermosbaena mirabilis erreicht eine Körperlänge von 3,2 Millimetern (ohne Antennen gemessen) und ist weißlich durchscheinend gefärbt. Der Körper ist dorsoventral (von oben nach unten) etwas abgeplattet. Der kurze Carapax erreicht das zweite beintragende Rumpfsegment. Er ist durch eine tiefe Querfurche nach dem ersten Viertel in zwei Abschnitte geteilt. Ein Rostrum ist nicht erkennbar. Am Kopf fehlen die Augen, auch die bei manchen verwandten Gattungen noch erkennbaren rudimentären schuppenförmigen Augenstiele sind rückgebildet. Die ersten Antennen tragen auf einem dreisegmentigen Stiel (Pedunculus) zwei Geißeln (Flagellen), das Hauptflagellum mit zehn bis zwölf, das Nebenflagellum mit acht Gliedern. Der Pedunculus der zweiten Antennen ist fünfgliedrig, das einzige Flagellum besteht aus sechs Gliedern. Der Rumpfabschnitt (Peraeon) besteht aus fünf gliedmaßentragenden Segmenten. Die Beine (Peraeopoden) sind typische zweiästige Spaltbeine, Das erste Beinpaar, die Gnathopoden, ist abweichend gestaltet, beim Exopoditen sind zwei Glieder, Basis und Ischium, verschmolzen. Der Exopodit des zweiten bis vierten Beinpaares ist zweisegmentig, derjenige des fünften nur einsegmentig. Am Pleon besitzen die ersten beiden Segmente kleine Extremitäten (Pleopoden), am dritten bis fünften fehlen sie. Das sechste Pleonsegment ist mit dem Telson zu einem Pleotelson verschmolzen. Seine Extremitäten, die Uropoden, sind zweiästige Spaltbeine, das erste der beiden Glieder des Exopoditen ist länger als der einsegmentige Endopodit. Thermosbaena ist der einzige Vertreter der Thermosbaenacea mit nur fünf Pereiopoden und einem Pleotelson und dadurch unverwechselbar.

Fortpflanzung

Thermosbaena mirabilis ist getrenntgeschlechtlich. Geschlechtsreife Männchen schwimmen im Lebensraum auf der Suche nach Weibchen umher, die sie bei direktem Kontakt erkennen. Beim befruchteten Weibchen bildet nach einer Häutung der Carapax einen großen, angeschwollenen Brutbeutel, in dem auf der Rückenseite jederseits ein Eisäckchen mit bis zu acht Eiern liegt. Trächtige Weibchen schwimmen in Rückenlage. Die ausgeschlüpften Jungtiere entsprechen in der Körpergestalt den geschlechtsreifen Tieren, es gibt also keine Larvenstadien.

Verbreitung und Lebensraum

Der einzige Fundort der Art sind die Thermalquellen von El Hamma in Tunesien. Diese werden seit der römischen Antike (im Badeort Aquae Tacapitanae) bis heute genutzt. Die Art ist die einzige hier vorkommende Tierart. Sie ernährt sich vor allem von Detritus und von Cyanobakterien („Blaualgen“), die hier mit den Arten Symploca thermalis, Spirulina labyrinthiformis, Oscillatoria terebriformis, Phormidium tenue und Phormidium papyraceum vorkommen. Die Nahrung wird mit den Mundwerkzeugen von der harten Oberfläche abgeschabt. Das leicht salz- und schwefelhaltige Thermalwasser besitzt eine Temperatur von 44,5 bis 48 °C. Die Art toleriert keine Wassertemperaturen oberhalb von 50 °C, kann aber zumindest mehrere Stunden in auf 30 °C abgekühltem Wasser überleben.

Die Art wurde in der Hauptquelle Aīn el Bordj und dem anschließenden Badebecken entdeckt. Hier wurden bei späteren Untersuchungen nur noch wenige Tiere, und keine mehr im Becken, gefunden. Dies wird auf nachteilige Einwirkungen aus dem Badebetrieb, wie der Verwendung von Seifen und Shampoos, zurückgeführt. Weitere Tiere wurden später in einer Nebenquelle, Aīn Baama, entdeckt, wo sie bisher überleben konnten. Da das Wasser in größerer Tiefe rasch sehr heiß wird, ist es unklar, ob die Art neben den Quellaustritten möglicherweise auch im Grundwasser leben kann.

Die Gegend um den Fundort war vor wenigen Millionen Jahren im späten Pliozän noch Teil des Meeresbodens. Bis heute ist in einer Linie mit den Quellen eine Kette temporär wasserführender Salzseen vorhanden, die die frühere Küstenlinie nachzeichnen.

Forschungsgeschichte

Die Art wurde von Léon-Gaston Seurat im April 1923 entdeckt und ein Jahr später durch Théodore Monod erstbeschrieben. Sie erregte als vermeintliche Zwischenform zwischen den Asseln (Isopoda) und den Schwebegarnelen (Mysida) und als einer der wenigen Besiedler von Thermalquellen in der Fachwelt große Aufmerksamkeit, so dass mehrere Biologen Forschungsreisen nach El Hamma unternahmen, um weitere Tiere zu finden. Auf Basis des neuen Materials stellte Monod im Jahr 1927 für die Art die Ordnung Thermosbaenacea neu auf.

Systematik

Die Art steht taxonomisch isoliert, so dass sie in einer monotypischen Familie Thermosbaenidae geführt wird. Nach dem sehr ähnlichen Bau der Mundwerkzeuge gilt als nächst verwandt die Familie Monodellidae mit den Gattungen Monodella mit einer Art (aus Italien) und Tethysbaena mit zwölf Arten.

Quellen

- Hans-Eckhard Gruner: Klasse Crustacea. In: H.E. Gruner, M. Moritz, W. Dunger (Herausgeber): Lehrbuch der speziellen Zoologie (begründet von Alfred Kaestner). Band I: Wirbellose Tiere, 4. Teil Arthropoda (ohne Insecta). 4. Auflage 1993. Gustav Fischer Verlag, Jena. ISBN 3-334-60404-7.

- H.P. Wagner (1994): A monographic review of the Thermosbaenacea (Crustacea: Peracarida). Zoologische Verhandelingen Leiden 291: 1-338.

- D. Jaume (2008): Global diversity of spelaeogriphaceans & thermosbaenaceans (Crustacea; Spelaeogriphacea & Thermosbaenacea) in freshwater. Hydrobiologia 595: 219–224. doi:10.1007/s10750-007-9017-1