Silberschatz von Trier

Der Silberschatz von Trier war ein bedeutender Depotfund der Spätantike, der am 4. Dezember 1628 in Trier entdeckt und kurze Zeit später eingeschmolzen wurde.

Fundgeschichte

Am 4. Dezember 1628 waren Novizen im Garten des Jesuiten-Noviziats in Trier mit dem Wegräumen von Trümmern beschäftigt. Dabei fanden sie im Boden einen Steinbehälter mit zahlreichen Silberobjekten. Diese hätten eigentlich dem Trierer Kurfürsten als Landesherrn abgeliefert werden müssen, was aber nicht geschah. Stattdessen brachten die Jesuiten die Funde heimlich nach Köln, wo sie von einem Goldschmied eingeschmolzen wurden. Der Verkauf brachte 4093 Reichstaler ein, die für die Küche des Klosters verwendet wurden.

Über den Fund berichten Jacob Masen[1] sowie Alexander Wiltheim[2], die sich auf einen ungenannten Jesuiten beziehen. Wolfgang Binsfeld konnte zusätzlich ein bis dahin unbekanntes zweiseitiges Inventar des Hortfundes aus der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars veröffentlichen.[3]

Rekonstruktion des Fundensembles

Die überlieferten Berichte enthalten sehr grobe Beschreibungen von insgesamt 49 einzelnen Objekten sowie die für den Verkauf wichtigen Gewichtsangaben. Das Gesamtgewicht lag demnach etwa bei 114,5 kg. Der Depotfund aus Trier übertrifft damit bei Weitem das Gewicht anderer, bislang bekannter spätantiker Silberhorte aus archäologischen Funden.[4]

Die Rekonstruktion des Aussehens und der Funktion der zerstörten Stücke ist mangels Abbildungen nur mithilfe der genannten Berichte und durch den Vergleich mit erhaltenen Funden aus anderen spätrömischen Silberfunden möglich. Binsfeld und in jüngerer Zeit Max Martin haben Rekonstruktionen vorgelegt. Der Schatz umfasste demnach zwei rechteckige und acht runde Auftrageplatten. Bis auf eine waren alle verziert (beispielsweise mit Tierkämpfen, mythologischen Darstellungen oder Gladiatoren). Ein Schöpflöffel und drei Behälter, darunter ein Eimer und ein Kessel, dienten demnach zur Aufbewahrung und zum Ausschank von Getränken. Zwei lose aufgefundene Henkel gehörten wohl zu einem figürlich verzierten Gefäß, es wird als Kühlgefäß interpretiert. Im Inventar aufgeführt sind weiterhin acht größere, innen und außen verzierte Schalen, acht auf der Innenseite verzierte Teller sowie sechs unverzierte Deckelgefäße. Sie werden zum Speisegeschirr gerechnet. Ein „Schiffchen“ sowie kleinere Flaschen dienten wohl als Zubehör bei der Toilette. Weiterhin enthielt der Schatz ein klappbares Gestell, für das Martin eine Deutung als Faltstuhl in Erwägung zieht. Zwei Teller trugen in der Mitte einen Kopf mit Nimbus (offenbar Christus), umgeben von den inschriftlich bezeichneten Häuptern der Apostel Petrus und Paulus sowie der Heiligen Justus und Hermes. Diese beiden Stücke entgingen zunächst als einzige dem Schmelzofen und kamen in den Besitz einer nicht genannten Kirche, der spätere Verbleib ist jedoch unbekannt.

Der Trierer Schatz von 1628 bestand also aus Teilen eines umfangreichen Speise- und Trinkservices, ergänzt um Objekte der Körperpflege und um ein Möbelstück. Die Auftrageplatten eigneten sich zum Servieren von Speisen für mehrere Personen. Die Sätze von jeweils acht Schalen und Tellern mögen individuelle Portionen für eine entsprechende Zahl von Teilnehmern einer Mahlzeit aufgenommen haben. Das Ensemble bietet somit einen deutlichen Hinweis darauf, dass im spätantiken Trier noch Bankette auf höchstem gesellschaftlichen Niveau gefeiert werden konnten. Der profanen Nutzung steht die christliche Verzierung zweier Teller nicht entgegen. Eine Verzierung von Gegenständen des täglichen Lebens mit christlichen Symbolen, Zeichen oder Bildern ist in der Spätantike für weitere archäologisch bekannte Sachgruppen bezeugt.

Datierung

Die Datierung des Fundes erfolgt über die (schriftlich überlieferten) Maßangaben, da Größen und Gewichte von bekannten datierbaren Silberobjekten unter anderem auch von deren Zeitstellung abhängen können. Der Trierer Silberschatz ist demnach jünger als der Schatz von Mildenhall und auch der sogenannte Seuso-Schatz. Martin geht von einer Verbergung im 2. Viertel des 5. Jahrhunderts aus.

Beschriftungen und Besitzer

Eine Auftrageplatte (Gewicht 6,08 kg) trug auf der Vorderseite in der Mitte eine Jagddarstellung und eine Inschrift aus den beiden Namen AVDENTIA NICETIO. Der Männername Nicetius ist in der spätantiken Reichsaristrokatie Galliens bezeugt, ebenso der (seltenere) Frauenname Audentia. In der Verbindung der beiden Namen handelt es sich wohl um ein Hochzeitsgeschenk. Es lässt sich jedoch kein Zusammenhang mit historisch bekannten Persönlichkeiten nachweisen. Auf einer weiteren Platte ist ein Name angegeben, der im handschriftlichen Inventar als BASSILIA angegeben ist. Möglicherweise handelt es sich um einen Lesefehler des bekannteren Frauennamens Bassula. Auch hier ist aber keine Verbindung zu einer historischen Person beweisbar.[5]

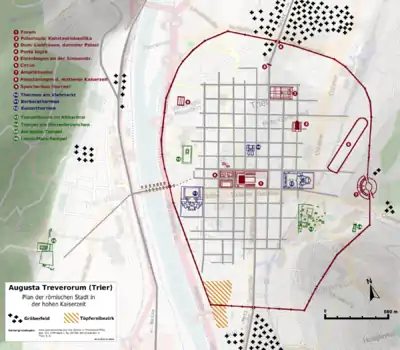

Die ursprünglichen Besitzer des Schatzes müssen außerordentlich wohlhabend gewesen sein. Die mutmaßliche Zusammensetzung deutet darauf hin, dass die Eigentümer noch im frühen 5. Jahrhundert traditionelle römische Speisesitten pflegten. Möglicherweise gehörte die Eigentümerfamilie dem senatorischen Adel in Gallien an. Die Augusta Treverorum hatte unter Honorius im Jahr 395 ihren Status als Hauptstadt verloren. Nach Grabinschriften verblieben aber offenbar danach noch Angehörige von Senatorenfamilien in Trier.[6] Der Schatz wurde wohl anlässlich einer drohenden Katastrophensituation versteckt und konnte danach nicht mehr geborgen werden. Im frühen 5. Jahrhundert wurde die Stadt nach den Schilderungen von Salvian von Marseille mehrfach geplündert. Für die vierte dieser Zerstörungen wird ein Zusammenhang mit Kämpfen zwischen Franken und dem Heermeister Flavius Aëtius im Jahr 428 oder Kämpfen mit den Burgunden 435/436 gesehen. Nach der Datierung des Schatzes ist es möglich, dass er anlässlich dieser vierten Zerstörung von Trier verborgen wurde.

Die Apostelkanne von 1992

Im Jahr 1992 kam bei Bauarbeiten unweit der mutmaßlichen Fundstelle zufällig eine 50,2 cm hohe spätantike Kanne aus Silber ans Tageslicht. Sie trägt Darstellungen von Aposteln sowie Lämmern mit einem Nimbus, die als symbolische Aposteldarstellungen interpretiert werden.[7] Das Stück befindet sich heute im Rheinischen Landesmuseum Trier. Es wird in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts datiert. Eine Zugehörigkeit der Kanne zum Schatz von 1628, der wohl in der Nähe entdeckt wurde, ist zwar nicht abwegig, da sich unter den Funden des 17. Jahrhunderts kein Schankgeschirr befand, beweisen lässt sich die Zusammengehörigkeit aber nicht.

Literatur

- Wolfgang Binsfeld: Der 1628 in Trier gefundene Silberschatz. In: Trierer Zeitschrift. Band 42, 1979, S. 113–127 (Digitalisat).

- Annemarie Kaufmann-Heinimann, Max Martin: Die Apostelkanne und das Tafelsilber im Hortfund von 1628. Rheinisches Landesmuseum Trier, Trier 2017, ISBN 978-3-944371-06-1.

Einzelnachweise

- Vgl. den Zusatz von Masen im zweiten Teil der Neuauflage von 1670 der Antiquitatum et annalium Trevirensium libri XXV. Zwei Bände. Köln 1629 (nach ADB: 1626; aufgrund von Zensur unvollständig, Auflage weitgehend vernichtet); ed. Jacob Masen, Johannes Mathias Hovius, (Leodii) Lüttich 1670 (vollständig und ergänzt) (Digitalisat Bd. 1 Digitalisat Bd. 2).

- August Neyen (Hrsg.): Wiltheim, Alexander: Luciliburgensia sive Luxemburgum Romanum, hoc est Arduennae veteris situs, populi, loca prisca … iam inde a Caesarum temporibus Urbis adhaec Luxemburgensis incunabula et incementum investigata atque a fabula vindicata. Kuborn, Luxemburg 1841–1842.

- Vgl. Binsfeld 1979.

- Nach der tabellarischen Zusammenstellung von Richard Hobbs: The Mildenhall Treasure. Late Roman Silver Plate from East Anglia. British Museum, London 2016, S. 260 war der Trierer Fund etwa 45 kg schwerer als der so genannte Seuso-Schatz und etwa doppelt so schwer wie der Silberschatz von Kaiseraugst

- Zu den Namen vgl. Martin 2017 S. 270–273. Martin weist darauf hin, dass sich Bassula, die Schwiegermutter des Sulpicius Severus, um 400 in Trier aufgehalten hat.

- Vgl. Martin 2017, S. 282 f.

- Vgl. dazu Kaufmann-Heinimann in Kaufmann-Heinimann und Martin 2017, S. 45–127.