Schienentaxi

Das Schienentaxi wurde 1993 als ein Begriff eingeführt, der kleine Fahrzeuge auf Schienen beschreiben sollte, die bevorzugt durch bedarfgesteuertes autonomes Fahren auch bei sehr geringer Fahrgastzahl wegen ihres niedrigen Energieverbrauchs kostengünstig betrieben werden können.

Hintergrund

Ab den 1950er Jahren galten die Schienenbusse als „Retter der Nebenstrecken“, die diese noch für Jahrzehnte rentabel machen konnten. Viele Exemplare blieben erfolgreich länger im Dienst als ursprünglich geplant. Von der ersten Baureihe (VT95) wurden die letzten im Sommer 1980 ausgemustert. Die Weiterentwicklungen (ab VT98) waren schon wesentlich schwerer und hatten auch höhere Motorleistungen.

Noch zu Zeiten der Deutschen Bundesbahn (bis 1993) war schon abzusehen, dass bald viele Nebenstrecken nicht mehr rentabel betrieben werden konnten. Nach der Bahnprivatisierung 1994 folgte 1996 die Regionalisierung. Es war zu befürchten, dass nur wenige Nebenstrecken mit den bis dahin üblichen Zügen und Triebwägen gewinnbringend betrieben werden können.

Idee

Vor allem für die Belebung des Verkehrs auf eingleisigen und kurvenreichen Nebenstrecken wurde deshalb auf der Forschungs-Schau IFF 93 in Essen am 17. November 1993 in einem Vortrag erstmals das Schienentaxi vorgestellt.

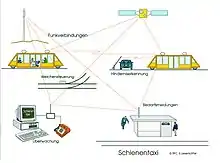

Durch den Einsatz der sich damals rasant entwickelnden Kommunikations- und Rechnertechnik wurde zur besseren Auslastung von Gleisen in der Region folgendes System denkbar:

- Mehrere kleine Fahrzeugeinheiten (mit bis etwa 10 Personen) sollten entlang einer begrenzten Strecke (z. B. stilllegungsbedrohte Nebenstrecke) eingesetzt werden;

- die Bordrechner der Fahrzeuge sind durch redundante Funkverbindungen zu einem großen Rechnersystem vernetzt;

- die Fahrzeuge werden wie Ruf-Taxis/Busse vom Kunden per Mobilfunk angefordert, das Rechnersystem entscheidet, welches Fahrzeug zu welcher Station fährt;

- das System agiert automatisch und unbemannt.

Viele Sensoren geben Kollisionssicherheit und verhindern Vandalismus, da die eingebuchten Nutzer dem System bekannt sind. Durch ein neuartiges kurvengängiges Radarsystem können auch entferntere gefährliche systemfremde Hindernisse (z. B. Lkw auf Bahnübergang) rechtzeitig erkannt werden.

Wegen des bedarfgesteuerten autonomen Betriebs ist ein kostengünstiger Betrieb möglich, der nur von einer Zentrale aus beobachtet werden muss (z. B. Busunternehmer dieser Region).

Verbreitung des Begriffs Schienentaxi in der Öffentlichkeit

Ab 1993 wurde diese Idee auf mehreren Messen vorgestellt.[1] Nach der Hannover-Messe 1995 wurde das Schienentaxi bekannter, auch durch einen Aufsatz in der ProBahn-Zeitung.[2] In den frühen 1990er Jahren wurde parallel auch in Halver ein Kleinfahrzeug für Nebenstrecken vorgestellt, das zunächst Bahnmobil genannt wurde. Später wurde auf der dortigen Schleifkottenbahn das Prinzip der Schienentaxi-Hinderniserkennung Radar um die Kurve[3][4] experimentell verifiziert. Ein letztes Mal wurde das Schienentaxi auf der #railtec2007 in Dortmund vorgestellt.[5][6]

Der Begriff Schienentaxi wurde nach 1995 von verschiedenen Seiten als passender Fachbegriff für andere Systeme verwendet, z. B. RailCab, so dass nachträglich ein vom Urheber beabsichtigter Schutz als Wortmarke „SchienenTaxi“, unter anderem für das Projekt der Schleifkottenbahn, nicht mehr möglich war.

Nachdem bisher niemand die Entwicklung des Schienentaxis finanzieren wollte, scheint diese Idee eingeschlafen zu sein.

Seit einigen Jahren wird in Niederösterreich das „Zayataler Schienentaxi“ als Teil des Vereins „Neue Landesbahn“ mit ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern an Wochenenden in der Sommerzeit betrieben. Als Triebfahrzeuge dienen 50 Jahre alte Motorbahnwagen der Type MBW100 mit der Reihenbezeichnung X626, seit 2019 ist auch der Schienenbusbeiwagen 7081.23 im Zugsverband im Einsatz. Die Strecke geht von Asparn an der Zaya in der einen Richtung zur Endstation Mistelbach-Interspar, in der anderen Richtung zur Draisinenalm Grafensulz.

Literatur

- Axel Ertelt: Mobilität auf dem Abstellgleis, NIBE-Verlag, Alsdorf, 1. Auflage, 2017, ISBN 978-3947002511

Einzelnachweise

- Schienentaxi - Nebenbahnretter der Zukunft?; Bahn-Report 2/1994, S. 4–6

- Das Schienentaxi: Chancen durch moderne Technik; Pro Bahn Zeitung Juni/Juli 1995, S. 22–26

- Liesenkötter: Obstruction Detection for People Movers Operating on Conventional Small Branch Railways, IEEE-Conference on Intelligent Vehicles, Okt. 1998, pp. 280–284 (online) (PDF; 188 kB)

- Fuchs, Liesenkötter: Implementation of a Low-Cost Digital Short Wave Radar System for People Movers; International Radar Symposium IRS 2005, Berlin (online) (PDF; 320 kB)

- Railtec.pdf – hs-augsburg.de

- Das Projekt „SchienenTaxi“, Nahverkehrspraxis Jan/Febr. 2009, S. 25–27