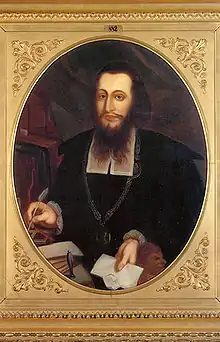

Samson Wertheimer

Samson Wertheimer, auch Samson Wertheimber, (geboren am 17. Januar 1658 in Worms; gestorben am 6. August 1724 in Wien) war kaiserlicher Hoffaktor, Oberrabbiner und Förderer des Judentums.

Leben

Seine Familie stammte ursprünglich aus Worms. Wertheimer, auch Wertheimber genannt, zog 1684 nach Wien, wo er durch Vermittlung von Samuel Oppenheimer (1630–1703), dem damaligen Wiener Hofjuden und „Fugger seiner Zeit“ zu den Finanzgeschäften am Wiener Hof zugelassen wurde. Gemeinsam mit Oppenheimer unterstützte er Kaiser Leopold I. während des Spanischen Erbfolgekrieges. Nach dem Tode Oppenheimers wurde er der alleinige Kreditgeber der österreichischen Regierung und zum kaiserlichen Hoffaktor ernannt. Er verfügte über ein großes talmudisches Wissen und besaß den Titel eines ungarischen Landesrabbiners. Nach Abschluss der Zweiten Wiener Türkenbelagerung lebte er in Wien und gründete dort eine der reichsten und angesehensten Familien des Heiligen Römischen Reiches. Da aber seit 1670 eine jüdische Gemeinde in Wien nicht mehr zugelassen war (siehe Vertreibung der Wiener Juden 1670), übte er die rabbinischen Funktionen in Eisenstadt aus, das zu den sieben Gemeinden gehörte, in denen auf Einladung von Paul I. Fürst Esterházy jüdisches Leben willkommen war. Sein Haus in Eisenstadt beherbergt heute das Österreichische Jüdische Museum.

Eine Tochter Samson Wertheimers lebte in Frankfurt am Main und war mit dem Bankier Moses Löb Isaak zur Kann aus der einflussreichsten Frankfurter jüdischen Familie der Kanns verheiratet. Zu den Schülern von Samsom Wertheimer gehörte der Talmudist und Kabbalist Jonathan Eybeschütz.

1708 zog sich Samson Wertheimer vom Geldgeschäft zurück und übergab diese an seinen Sohn Wolf Wertheimer.[1]

Nach der Zerstörung der Stadt Worms im Pfälzischen Erbfolgekrieg durch Truppen König Ludwig XIV. gelang es Wertheimer, in Wien für die Stadt ein Schuldenmoratorium zu erwirken. Im Gegenzug dazu ließ er sich die dortige Roßmühle verkaufen, in der die Juden Frondienst leisten mussten und die für sie ein Symbol der Unterdrückung war. Wertheimer ließ sie einfach nicht mehr aufbauen.[2]

Nach dem Großbrand in der Frankfurter Judengasse vom 14. Januar 1711 wollte Samson Wertheimer für seinen Stiefsohn Isaac Nathan Oppenheimer ein vierstöckiges, massives, steinernes Haus in Frankfurt erbauen. Fünf Jahre lang verweigerte der Rat der Stadt die Baugenehmigung. Erst 1717 konnte, auf mehrfachem Druck des Kaisers, mit dem Bau begonnen werden. 1887 wurde es abgerissen. Zwischen 1718 und 1719 entstand das nach Samson Wertheimer benannte Haus Wertheimer im fränkischen Marktbreit. Samson ließ das Haus durch den Baumeister Joseph Greissing für seinen Bruder Emanuel errichten.

Bis ins 19. Jahrhundert blieben die Wertheimers führend im Geldhandel. Die Bank E. & L. Wertheimer gehörte zu den wichtigsten Banken der Stadt. Auch ist eine neugotische, großbürgerliche Villa Wertheimer in Frankfurt am Main in der Zeppelinallee 69 bis heute erhalten.

Nachkommen

- Simon Wolf Wertheimer

- Löb oder Löw Wertheimer, (gest. 12. Februar 1763) Ehemann von Sara oder Serchen Lehmann (gest. 10. Dezember 1763), Tochter von Issachar Berend Lehmann[3][4]

- Serchen Behrens, Schwiegertochter von Leffmann Behrens aus Halberstadt

- Tolze Oppenheimer, Ehefrau von David Oppenheimer († 1739 in Hannover)

- Chava Rivka Eskeles (Rabbinerfamilie)

- Channa Miriam Kohen, Ehefrau des Bankiers Seligmann Kohn († 1741 in Altona)

Siehe auch

Literatur

- Constantin von Wurzbach: Wertheimer, Samson. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 55. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1887, S. 130 f. (Digitalisat).

- David Kaufmann: Wertheimer, Samson. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 44, Duncker & Humblot, Leipzig 1898, S. 487–490.

Weblinks

Einzelnachweise

- Christoph Lind: Juden in den habsburgischen Ländern 1670-1848. In: Herwig Wolfram (Hrsg.): Österreichische Geschichte. Band 15: Eveline Bruggert, Martha Keil, Albert Lichtblau, Christoph Lind, Barbara Staudinger: Geschichte der Juden in Österreich. Ueberreuter, Wien 2006, ISBN 3-8000-7159-2, S. 339–446, hier S. 344.

- Fritz Reuter: Warmaisa: 1000 Jahre Juden in Worms. 3. Auflage. Eigenverlag, Worms 2009. ISBN 978-3-8391-0201-5, S. 136.

- Berndt Strohbach, Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730), Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 22. Oktober 2018

- Familie: Jehuda Löb Wertheimer/Sarchen (Sara) Lehmann (F737)