Oberschenkelknochen

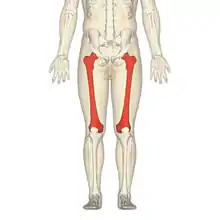

Der Oberschenkelknochen, in der medizinischen Fachsprache Os femoris oder kurz das Femur, ist der kräftigste Röhrenknochen und bildet die knöcherne Grundlage des Oberschenkels. Er ist der längste Knochen des menschlichen Körpers.

Anatomie

Kopf

Am oberen Ende des Oberschenkelknochens befindet sich sein Kopf (Caput ossis femoris), der mit einer annähernd kugelförmigen Gelenkfläche eine Verbindung mit den Beckenknochen und somit das Hüftgelenk bildet. Der Kopf weist an seinem mittigen Umfang eine leichte Vertiefung auf, die so genannte Hüftkopfgrube (Fovea capitis femoris). Sie ist Durchtrittsstelle für ein Band (Ligamentum capitis ossis femoris), welches die Arterie umschließt, die den Hüftkopf versorgt.

Hals

An den Oberschenkelknochen weiter nach unten (distal), schließt sich an den Kopf der Hals (Collum ossis femoris) an. An ihm befinden sich zwei Vorsprünge:

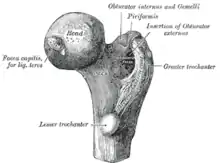

- seitlich der große Rollhügel (Trochanter major). Er dient als Ansatz der Gesäßmuskulatur (Musculus gluteus medius und Musculus gluteus minimus, Piriformis, Obturatores und Gemelli).

- mittig der kleine Rollhügel (Trochanter minor). Er dient als Ansatz des Musculus iliacus und des Musculus psoas major.

Die beiden Rollhügel sind bauchwärts (ventral) durch eine flache, raue Linie (Linea intertrochanterica) und rückenwärts (dorsal) durch eine scharfe Leiste (Crista intertrochanterica) verbunden. Zwischen dem großen Rollhügel und dem Oberschenkelknochenhals befindet sich eine Vertiefung (Fossa trochanterica). Sie dient als Ansatz für mehrere Muskeln (Musculus obturator internus, Musculus gemellus superior, Musculus gemellus inferior und Musculus obturator externus).

Einige Säugetiere (z. B. Pferd und Kaninchen) besitzen noch einen dritten Rollhügel (Trochanter tertius).

Fehlstellungen des Schenkelhalses sind:

- Coxa vara – verkleinerter CCD-Winkel

- Coxa valga – vergrößerter CCD-Winkel

- Coxa antetorta – größere Antetorsion als normal

- coxa retrotorta – Antetorsion des Schenkelhalses geringer als 0°

Schaft

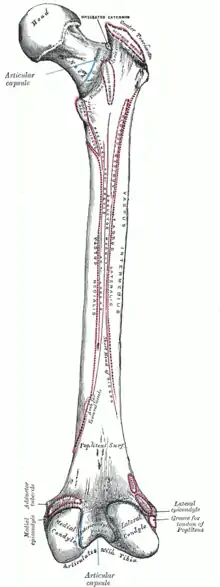

Unterhalb der Rollhügel beginnt der Oberschenkelknochenschaft (Corpus ossis femoris). Er ist nahezu zylindrisch, aber merklich nach vorne gebogen. Über die Hinterfläche zieht beim Menschen eine raue Längslinie (Linea aspera), welche aus zwei Leisten (Labium mediale und Labium laterale) besteht. - Bei Tieren werden diese „Lippen“ durch eine raue Fläche (Facies aspera) begrenzt. - In der Mitte des Oberschenkelknochenschaftes liegen die beiden Leisten dicht beieinander, an beiden Enden entfernen sie sich voneinander (divergieren). Die seitliche Leiste verbreitert sich nach oben hin (proximal) in eine längliche Rauigkeit (Tuberositas glutaea). Die mittige Leiste läuft flach in die Linie zwischen den Rollhügeln aus und endet direkt unter dem kleinen Rollhügel, der von einer zweiten, parallel verlaufenden Linie (Linea pectinea) direkt erreicht wird. Weiter unterhalb divergieren die beiden Leisten in zwei weitere Linien (Linea supracondylaris medialis und Linea supracondylaris lateralis), die ein nahezu planes, dreieckiges Knochenfeld begrenzen (Facies poplitea). Die Linien und Leisten dienen als Ansatzpunkte für die Heranführungsmuskulatur (Adduktoren).

Unteres Ende

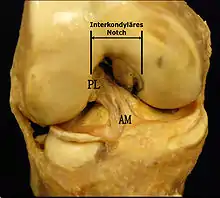

Das verdickte untere Oberschenkelknochenende trägt zwei stark nach außen gekrümmte (konvexe) Gelenkknorren (Condylus medialis und Condylus lateralis). Sie bilden mit dem Schienbeinplateau das Kniegelenk. Die beiden Knorren sind durch eine Grube (Fossa intercondylaris) voneinander getrennt. Diese wird hinten durch eine flache Knochenlinie (Linea intercondylaris) begrenzt. Zwischen den beiden Knorren befindet sich die Kreuzbandhöhle (auch als interkondyläres Notch bezeichnet). Vorne vereinigen sich die Gelenkknorren zu einer gemeinsamen, transversal nach innen gekrümmten (konkaven), sagittal nach außen gekrümmten Gelenkfläche (Facies patellaris) zur Verbindung mit der Kniescheibe (Patella). Die Knorren besitzen jeweils einen Aufsatz, der nur wenig vorspringt (Epicondylus medialis und Epicondylus lateralis). Der seitliche Aufsatz besitzt an seiner Seite eine Furche (Sulcus popliteus).

Winkel

CCD-Winkel

Den Winkel zwischen Oberschenkelhals (Collum) und Knochenschaft nennt man Centrum-Collum-Diaphysen-Winkel (kurz CCD-Winkel).

Der CCD-Winkel verkleinert sich von 137° im 4. bis 5. Embryonalmonat bis auf 129° im 9. Schwangerschaftsmonat und erreicht um die Geburt wieder 137°. Der Winkel beträgt bei Säuglingen 145°, beim Kind etwa 140°, ab der Pubertät 130° beim Erwachsenen etwa 126° und beim alten Menschen etwa 120°.[1]

Da das Hüftgelenk große Kräfte übertragen muss, ist in eine Beurteilung der Achsenverhältnisse zum Beispiel auch die Lage der Gelenkpfanne einzubeziehen. So haben Menschen mit steilen Gelenkpfannen physiologischerweise auch größere CCD-Winkel. Bei pathologisch großen Werten für den CCD-Winkel liegt das klinische Bild des X-Hüfte (Coxa valga)[2] vor (zum Beispiel bei Immobilität nach Muskellähmung), da die Körperlast keinen mechanischen Druck auf den Schenkelhals ausübt. Bei einer proportional zu großen Belastung des Oberschenkelknochenhalses kommt es zu einem O-Hüfte (Coxa vara). Dies kann bei einer herabgesetzten Widerstandsfähigkeit und damit einer gesteigerten Nachgiebigkeit des Knochens (zum Beispiel bei Rachitis) der Fall sein.

Torsionswinkel

Unter dem Torsionswinkel (syn. Antetorsionswinkel oder Anteversionswinkel) versteht man die Verdrehung der Querachsen des distalen und proximalen Femurendes. Das distale Femurende ist dabei im Vergleich zum proximalen um etwa 12–20 Grad nach einwärts (in Richtung Medianebene) gedreht.[3] Dieser Winkel ist beim kindlichen Knochen größer als beim erwachsenen (siehe: Najadensitz).

Erkrankungen

Brüche des Oberschenkelknochens sind relativ häufig, wobei insbesondere Oberschenkelknochenhals (Schenkelhalsfraktur) und -schaft (Pertrochantäre Femurfraktur, Subtrochantäre Femurfraktur) betroffen sind.

Die Gelenkfläche des Oberschenkelkopfes kann durch Verschleißerscheinungen wie Arthrose, mechanische Fehlbelastungen, Verletzungen oder Entzündungen beschädigt werden. Durch eine Operation kann er durch eine Metallprothese (ggf. zusammen mit dem Schenkelhals) ersetzt werden.

Auch die kniegelenksseitigen Gelenkflächen der beiden Knorren (Condylus lateralis und Condylus medialis) sind häufig beschädigt, sodass eine Behandlung (zum Beispiel auch ein operativer Ersatz) notwendig werden kann.

Einzelnachweise

- Peter Matzen: Kinderorthopädie. Urban & Fischer Verlag, München/ Jena 2007.

- Was ist der Femurkopf? Anatomische Details-Oberschenkelkopf | elsetech. Abgerufen am 12. März 2020.

- Rolf Bertolini: Systematische Anatomie des Menschen. Volk und Gesundheit, Berlin 1979 und Fischer, Stuttgart 1979, ISBN 3-437-00375-5, S. 110–125.