Nānhā

Nānhā (persisch نانها, DMG Nānhā) war ein indischer Maler im Dienst der Mogulherrscher Akbar und Dschahāngīr. Er gehörte bereits zu Beginn der 1580er Jahre zum höfischen Atelier, wo er zwar nicht zu den Spitzenkünstlern zählte, aber durchaus hochwertige Beiträge sowohl im Bereich der Bildkomposition als auch in der farblichen Ausgestaltung eigener und fremder Entwürfe leistete. Seine letzten bekannten Bilder sind etwa 1620 entstanden. Nānhās Bruder war der Vater von Bishandās, der ebenfalls als Maler bekannt ist.[1]

Werke am Hof Akbars

Nānhā hat an vielen der bebilderten Handschriften mitgewirkt, die unter Akbar entstanden sind. Dabei hat er Beiträge zu allen großen thematischen Strömungen der mogulindischen Malerei geleistet: Illustrationen zu Abenteuergeschichten, persischer Dichtung, Werken der Dynastiegeschichte und hinduistischen Epen. Er hat in dieser Zeit in den unterschiedlichsten Stilen gearbeitet. Während seine frühen Beiträge die Schulung durch persische Meister erkennen lassen, machte er doch auch von Anfang an Gebrauch von den neuen Techniken, die ihm durch die Drucke, Kupferstiche und zuweilen auch Ölgemälde aus Europa bekannt waren.

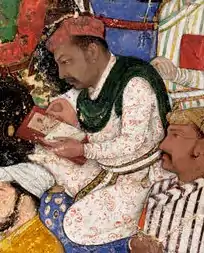

- Dārāb-nāma, ca. 1580. Foll. 15r, 24r, 30r, 35r, 35v, 50v. Bei allen Illustrationen war Nānhā sowohl für den Entwurf (pers. ṭarḥ) als auch für die Ausführung des Bildes in Farbe (pers. ʿamal) zuständig.

- Tarīkh-i Khāndan-i Tīmūriyya, häufig kurz Tīmūr-nāma, ca. 1584. Khuda Bakhsh Oriental Public Library Patna, Ms. 551, Foll. 30r (ʿamal), 55v und 56r (ṭarḥ und ʿamal), 165v (nur Gesichter).[2] Nānhā spezialisierte sich schon früh auf Porträts, insbesondere auf die von Akbar, Dschahāngīr und ihrer Vorfahren. Er hat deshalb an verschiedenen Werken zur Mogulgeschichte mitgewirkt.

- Rāmāyana, ca. 1584–89. Maharaja Sawai Man Singh II Museum, Jaipur, MS, AG 1950. Bei dieser Handschrift war Nānhā laut Verma nur an einer Illustration beteiligt, bei der er für die Farbgebung zuständig war. Der zugehörige Entwurf stammt von Kānhā.[3]

- Razm-nāma, 1582–86. Jaipur, Foll. 115-116, 119 (alle nur Farbgebung)[4]

- Dīvān-i Anvarī, 1588. Harvard Art Museums, Arthur M. Sackler Museum, Object Number 1960.117.247. Unter der Miniatur ist eine kaum entzifferbare Zuschreibung sichtbar, in der mehrere Kunsthistoriker den Namen Nānhā zu erkennen meinen.[5]

- Khamsa von Nizami, 1585–90. Dallas Museum of Art, K.1.2014.18; Foll. 15r (ṭarḥ und ʿamal), 186v (Gesichter), 227r (Gesichter), 230r (ṭarḥ und ʿamal)[6] Zur Gestaltung des Hintergrundes in Fol. 15r wendet der Maler die Luftperspektive an. Die kleine Häusergruppe oberhalb der Textspalten und die Landschaft rechts oben in der Miniatur verblauen in der Ferne. Diese Technik ist mit europäischen Bildern an den Mogulhof gelangt und wurde ansatzweise bereits von Basāwan im Dārāb-nāma (Fol 34r) eingesetzt. Ganz anders erfolgt die Hintergrundgestaltung bei Nānhās Illustration zum Chingīz-nāma (s. u.).

- Bābur-nāma, ca. 1590. Victoria and Albert Museum London, IM 276-1913 und 276A-1913: Bābur überwacht die Anlage des Bāgh-i Wafā' bei Kabul. Bei dieser Doppelseite war Bishndās für den Entwurf, Nānhā für die Gesichter der wichtigen Persönlichkeiten verantwortlich.[7]

- Victoria-and-Albert-Akbar-nāma, ca. 1590, Nr. 104 (Gesichter, v. a. von Akbar), Nr. 128 (ʿamal) und Nr. 142 (ʿamal)[8]

Eine von J. Losty behauptete Identität von Nānhā und Kānhā[9] ist durch die Existenz zweier Bilder, die von beiden gemeinsam angefertigt wurden, nämlich in dem hier erwähnten Akbar-nāma von 1590 und im oben genannten Rāmāyana, widerlegt. In beiden Fällen stammt der Entwurf von Kānhā, die Farbgebung von Nānhā.[10]

- Anwār-i Suhaylī, ca. 1595. Dublin, Chester Beatty Library, In. 4: König Hilar erwacht von einem Albtraum. Losgelöstes Blatt.[11]

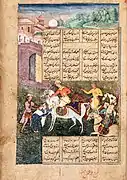

- Khamsa von Nizāmī, 1595. British Museum Or. 12208, Foll. 63v, 159r, 305r. Walters Art Gallery, Baltimore, W613, Fol. 16b. Bei allen vier Illustrationen war Nānhā sowohl für den Entwurf als auch für die Farbgebung verantwortlich. Diese Handschrift zählt zu den prachtvollsten Werken der Mogulmalerei. Dass Nānhā hier mit vier Miniaturen von insgesamt 42 vertreten ist, spricht für die besondere Wertschätzung seiner künstlerischen Fähigkeiten.[12]

- Tschingīz-nāma, 1596, Teheran, Golestan Palace Library, Nr. 2254. Foll. 54v (Gesichter) und 70r (Entwurf)[13] Anders als in der Khamsa im Dallas Museum of Art (Fol. 15r) folgt die Bildgestaltung auf Fol. 70r der persischen Tradition: Die räumliche Tiefe hat Nānhā durch hintereinander gestellte Hügelreihen angedeutet.

- Akbar-nāma, ca. 1596–97. British Museum, London Or. 12988, Fol. 25a (ṭarḥ). Nach islamischer Auffassung war Adam besonders groß. Abū'l Fazl übernimmt diese Vorstellung und beschreibt ihn im Akbar-nāma als 60 Gaz groß. Deshalb ist Adam größer als der Baum neben ihm, und der Kranich vor ihm erscheint klein wie eine Ente.[14]

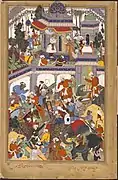

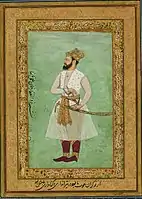

Dārāb und Tamrūsīya bei ʿUmar. Dārab-nāma Fol. 24r

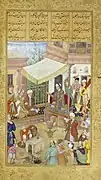

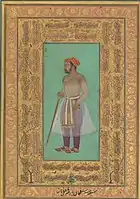

Dārāb und Tamrūsīya bei ʿUmar. Dārab-nāma Fol. 24r Sultan Sanjar und die alte Frau. Khamsa Fol. 15r

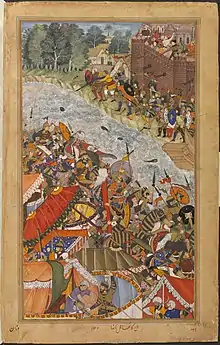

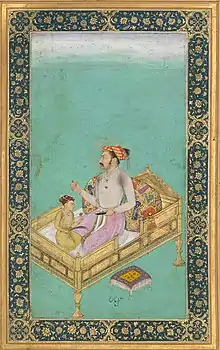

Sultan Sanjar und die alte Frau. Khamsa Fol. 15r Akbar in Ajmer. Akbar-nāma, ca. 1590

Akbar in Ajmer. Akbar-nāma, ca. 1590 Tschingīz-nāma, Fol. 70r. Entwurf von Nānhā

Tschingīz-nāma, Fol. 70r. Entwurf von Nānhā Alexander und die Erfindung des Spiegels. Khamsa von Nizāmī

Alexander und die Erfindung des Spiegels. Khamsa von Nizāmī Adam, 60 Ellen groß. Akbar-nāma 1597

Adam, 60 Ellen groß. Akbar-nāma 1597

Werke für Prinz Salīm/Dschahāngīr

Es wurde verschiedentlich die Vermutung geäußert, dass Nānhā das kaiserliche Atelier verlassen haben könnte, um Prinz Salīm im Jahre 1600 nach Allahabad zu folgen. Als Gründe werden angeführt, dass er in den vier Jahren bis 1604 bei auffällig wenigen Handschriften für Akbar beteiligt war, dafür aber ein Porträt zum Salīm-Album beigesteuert hat, das in dieser Zeit zusammengestellt wurde, und ferner eine Illustration für Salīms Anwār-i Suhaylī gemalt hat. Sein Beitrag zum Salīm Album könnte allerdings auch schon vor 1600 entstanden sein, so wie viele andere Bilder dieses Albums auch.[15] Das Anwār-i Suhaylī wurde erst nach der Thronbesteigung des Prinzen vollendet. Nānhās Miniatur muss daher nicht zwingend vor 1605 hinzugefügt worden sein. Es gibt somit keinen Beweis für eine Zugehörigkeit Nānhās zu Salīms Atelier in Allahabad. Ausgeschlossen ist es freilich auch nicht. Seine späteren Werke sind fast ausschließlich Porträts. Sie alle wurden nachträglich von anderen Künstlern mit einer Rahmung versehen und in verschiedene Alben integriert.

- Porträt eines alten Mannes, ca. 1595–1600. Salīm-Album. Metropolitan Museum of Art 2019.159 Bildgröße 12,7 × 6,8 cm. Auch wenn der Name Nānhās in der Bildunterschrift ohne langes ā am Ende erscheint, ist doch anzunehmen, dass genau dieser Maler gemeint ist.

- Zāhid Chān. Ca. 1606. Ehemals Sammlung Axel Röhm; Verbleib unbekannt. Bildgröße 7,4 × 15 cm. Inschrift: Werk von Nānhā. Porträt von Zāhid Chān. Wahrscheinlich handelt es sich hier um den Sohn von Sādiq Chān aus Herat. Nach dem Tode seines Vaters kam er an den Mogulhof und wurde dort kurz vor Akbars Tod von diesem mit dem Titel Chān ausgezeichnet. Die letzten Nachrichten von ihm stammen aus einem Eintrag im Dschahāngīr-nāma im Februar 1607.[16]

Löwenangriffe

Jagdbegegnungen mit Löwen und Angriffe von Löwen waren offenbar ein bevorzugtes Sujet des Malers. Wir haben allerdings nur zwei Bilder, die nachprüfbar mit Nānhās Namen versehen sind.

- Anwār-i Suhaylī, ca. 1604–10. British Library Add. 18579, Fol 280v.

Ein Löwe tötet die Frau eines Farmers, die mit einem Prinzen davongelaufen ist.[17]

- Ein Löwe greift einen Jäger an, ca. 1605.[18] Free Library of Philadelphia, Lewis M 36. Bildgröße 19 × 29 cm. Auf Seide gemalt.[19]

Laut S.P. Verma existieren im Baroda State Museum and Picture Gallery noch zwei weitere Werke von Nānhā, auf denen Dschahāngīr bzw. Prinz Khurram einen Löwen töten und die beide mit der Aufschrift „ʿamal-i Nānhā“ versehen sind. Keines von beiden ist publiziert.[20] Milo C. Beach und S.P. Verma schreiben Nānhā außerdem ein nicht mit seinem Namen gekennzeichnetes Bild von etwa 1615 im Indian Museum Kolkata zu, auf dem Dschahāngīrs Schuss in das Auge einer Löwin festgehalten ist.[21]

Ein Löwe tötet die untreue Ehefrau. Anwār-i Suhaylī 1604-10.

Ein Löwe tötet die untreue Ehefrau. Anwār-i Suhaylī 1604-10. Ein Löwe greift einen Jäger an. Free Library of Philadelphia.

Ein Löwe greift einen Jäger an. Free Library of Philadelphia. Dschahāngīr auf der Jagd.

Dschahāngīr auf der Jagd.

Kopie eines Kupferstichs aus Flandern

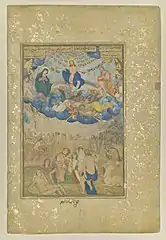

Das Jüngste Gericht, ca. 1605, in einer Khamsa von Mir ʿAli Schir Nawāʾi. Nachträglich hinzugefügte Auferstehungsszene auf Fol. 5b. Royal Library Windsor Castle Library, RCIN 1005032.d. Werk von Nānhā und Manōhar. Bildgröße 22,4 × 14,8 cm.[22] Der Text in tschagataiischer Sprache wurde bereits 1492 in Herat kopiert, die Freiflächen für die Illustrationen blieben aber fast alle leer. Nach einer wechselvollen Geschichte gelangte die Handschrift an den Mogulhof, wo Nānhā gemeinsam mit seinem Kollegen Manōhar diese Szene des Jüngsten Gerichts hinzufügte. Die Vorlage entnahmen die Künstler einem Kupferstich von Adriaen Collaert[23], der im späten 16. Jahrhundert in Flandern entstanden ist und sehr wahrscheinlich mit jesuitischen Gesandtschaften den Weg an Akbars Hof gefunden hat. Die Maler haben sich bei ihrer Kopie nicht strikt an ihre Vorlage gehalten, sondern eigene Akzente gesetzt. Dazu gehört vor allem die Wiedergabe in Farbe, wobei die Seligen durch helle Kolorierungen, die Verdammten durch Grautöne gekennzeichnet sind. Alle Personen wurden etwas größer dargestellt, ihre Anzahl dafür reduziert. Die starke Betonung der einzelnen Muskelpartien im Kupferstich haben die Mogulkünstler in ihrer Version erheblich abgemildert und den Figuren damit eine weichere Form verliehen.[24] Die Auferstehungsszene hat keinen Bezug zum umgebenden Text. Möglicherweise hat aber eine illustrierte Textstelle auf Folio 35v desselben Manuskripts einen Einfluss auf die Auswahl gehabt. Dort nämlich findet sich eine fiktive Diskussion zwischen Fachr ad-Dīn ar-Rāzī und Schah Muhammad von Choresmien über den Tag des Jüngsten Gerichts.[25]

Das Jüngste Gericht. Nānhā und Manōhar.

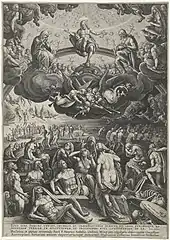

Das Jüngste Gericht. Nānhā und Manōhar. Adriaen Collaert: Das Jüngste Gericht, ca. 1570-1600.

Adriaen Collaert: Das Jüngste Gericht, ca. 1570-1600.

Kopie des „Kamelkampfes“ von Behzād

Kamelkampf, ca. 1608. Gulschan-Album, Teheran, Golestan Palast Bibliothek Nr. 1663. Bildgröße 25,5 × 15,6 cm.[26] Für die Moguln, die selbst ein Zweig der Timuriden waren, hatten Bücher, Bilder und andere Kunstwerke aus ihrem Stammland einen hohen ideellen Wert. Sie galten ihnen als Symbole timuridischer Größe, die sie, wie Lentz und Lowry schreiben, „an ihre erhabene Abstammung und Herrschaftsgeschichte erinnerten.“[27] Insbesondere Behzād galt den Moguln als der Höhepunkt aller Malkunst, an dem sich auch die indischen Maler messen lassen mussten. Ein als „Kamelkampf“ bezeichnetes Bild, in dessen Schriftfeld sich der „arme und unglückliche Behzād“ als Maler zu erkennen gibt, war schon unter Akbar von Mīr Sayyid ʿAlī kopiert worden.[28] Eine weitere Kopie sollte Nānhā im Auftrag Dschahāngīrs anfertigen. Das Textfeld hat der Mogulherrscher persönlich beschriftet: „Gott ist groß. Nachdem er dieses Werk von Meister Behzād gesehen hat, hat der Maler Nānhā es meinem Befehl entsprechend kopiert. Verfasst von Dschahāngīr, Sohn von Akbar Padischāh Ghāzī 1608/09.“[29] Die Kopie wurde in das Gulschan-Album aufgenommen und bildet zusammen mit dem Original eine Doppelseite.[30]

Bihzād: Kamelkampf, ca. 1530.

Bihzād: Kamelkampf, ca. 1530. Nānhā: Kopie von Bihzāds Kamelkampf, ca. 1608.

Nānhā: Kopie von Bihzāds Kamelkampf, ca. 1608.

Nānhā in Mewar

Schon Akbar hatte vergeblich versucht, Mewar zu unterwerfen. Dschahāngīr setzte die Bemühungen fort und sandte am 16. Dezember 1613 seinen Sohn Prinz Khurram aus, den späteren Schāh Dschahān, um das Land von Rana Amar Singh Sisodia zu erobern. Ein gutes Jahr später überbrachte Muhammad Beg die Nachricht, dass sich der Rana in einer offiziellen Zeremonie in Gogunda am 6. Februar 1615 den Moguln unterworfen hatte.[31] Nānhā hat den Prinzen entweder auf dem Feldzug begleitet oder ist erst Anfang Februar 1615 nach Gogunda geeilt, um das historische Ereignis der Kapitulation in einem Bild festzuhalten. Darüber hinaus hat er, wahrscheinlich etwa zur selben Zeit, einige der wichtigsten mit dem Mewar-Feldzug verbundenen Persönlichkeiten porträtiert.

- Rana Amar Singh von Mewar unterwirft sich Prinz Khurram, ca. 1615–18. Victoria and Albert Museum, IS 185-1984. Bildgröße 31,3 × 20,1 cm. Das Blatt gehörte sehr wahrscheinlich zu einem illustrierten Dschahāngīr-nāma. Die Kustode, die unten links im Bild auf dem weißen Gewand eines Mannes zu sehen ist, verweist auf die entsprechende Textstelle in Dschahāngīrs Erinnerungen.[32] Auf der rechten Seite des Bildes hat sich der Maler selbst inmitten der Höflinge bei der Arbeit dargestellt. Die wichtigen Persönlichkeiten sind in kleiner Schrift mit ihren Namen gekennzeichnet. Seinen eigenen Namen hat auf seinem Skizzenblatt notiert.

- Maharadscha Bhīm Kunwar, ca. 1615–19. Verso-Albumseite aus dem Schāh Dschahān Album. Metropolitan Museum of Art, 55.121.10.2v. Seitengröße 38,7 × 25,6 cm. Bildgröße 16,4 × 9,7 cm. Am linken Bildrand steht in Dschahāngīrs Handschrift: „Werk von Nānhā. Bild von Bhīm Kunwar, Sohn von Rānā Amar Singh, der den Titel Maharadscha erhalten hat.“[33] Unter dem Porträt, auf dem floralen inneren Rand, hat Schāh Dschahān ebenfalls eine Anmerkung hinterlassen: „Unsere besten Diener in unserer Zeit als Prinz waren Maharadscha Bhīm und Rādscha Bikramādschīt und beide haben für uns Partei ergriffen.“[34] Bhīm Kunwar stand seit der Unterwerfung Mewars im Dienst der Moguln. Auf Befehl Dschahāngīrs war er Schah Dschahān zugeordnet, dem er auch während dessen Rebellion gegen seinen Vater die Treue hielt. Er starb 1624 im Kampf gegen die kaiserlichen Truppen.[35]

- Sūradsch Mal. Indian Museum, Kalkutta. Auch dieses Bild trägt eine Aufschrift, die Verma als Autograph von Dschahāngīr einordnet: Werk von Nānhā. Bild von Sūradsch Mal, dem Sohn von Rānā Amar Singh.[36]

- Muhammad Beg Zulfiqār Khān. Ca. 1615. Seite aus dem Minto-Album. Victoria and Albert Museum, IM.24-1925. Bildgröße 15,8 × 9,7 cm.[37] Die Inschrift am linken Bildrand, „Portrait von Zulfiqār Khān. Werk von Nānhā“, stammt sehr wahrscheinlich von Dschahāngīr. Schāh Dschahān hat auf dem Rand unter dem Bild die folgende Notiz hinzugefügt: „Er war einer meiner guten Diener. Er war einzigartig im Bogenschießen und im Schießen von gaz-Pfeilen.“ Muhammad Beg war der Bote, der Dschahāngir die Neuigkeit von der Unterwerfung Rana Amar Singhs mitgeteilt hat. Dafür machte ihm der Mogulherrscher wertvolle Geschenke und verlieh ihm den Titel Zulfiqār Chān.[38]

- Sayf Khān Bārha. Ca. 1615. Metropolitan Museum of Art, New York, 55.121.10.4v.[39] Seite aus dem Shāh Jahān Album. Seitengröße 38,3 × 26,2 cm. Bildgröße ca. 6,5 × 14 cm. Inschrift von Dschahāngīr: „Portrait von Sayyid Sayf Khān Bārha. Werk von Nānhā.“ Sayf Khān hieß eigentlich ʿAlī Asghar Bārha. Er war ein enger Vertrauter Dschahāngīrs, der ihm wegen seines Diensteifers und seiner Tapferkeit 1606 den Titel Sayf Khān verliehen hatte. Er war in führender Position an dem Feldzug gegen Rana Amar Singh beteiligt. Im Jahre 1616 starb er an der Cholera.[40]

Rana Amar Singh unterwirft sich Prinz Khurram.

Rana Amar Singh unterwirft sich Prinz Khurram. Sūradsch Mal, Sohn von Rana Amar Singh.

Sūradsch Mal, Sohn von Rana Amar Singh. Bhīm Kunwar, Sohn von Rana Amar Singh.

Bhīm Kunwar, Sohn von Rana Amar Singh. Muhammad Beg Zulfiqār Khān.

Muhammad Beg Zulfiqār Khān. Sayf Khān Bārha.

Sayf Khān Bārha.

Spätwerk

- Schāh Dschahān mit seinem Sohn Dārā Schukoh. Seite aus dem Schāh Dschahān Album. Metropolitan Museum of Art, New York, Accession Number: 55.121.10.36v.[41] Seitengröße 38,9 × 26,2 cm. Aus dem Alter von Schah Dschahan (geb. 1592) und dem seines Sohnes Dārā Schukoh (geb. 20. März 1615) lässt sich ein Entstehungsdatum von etwa 1620 ableiten. Die Inschrift von Dschahāngīr lautet „Werk von Nānhā“.[42]

- Gespräch zwischen zwei Scheichen. Ca. 1620. Petersburg Album, Fol. 46r. Größe: 9 × 9,7 cm, nachträglich erweitert. Auf dem Knie des rechten Mannes steht: Porträt von Scheich Bāyazīd. Auf der Kleidung der linken Person ist zu lesen: Portrait von Scheich Dschalāl. Keiner der beiden Dargestellten lässt sich sicher einer historischen Persönlichkeit zuordnen. Nānhās Signatur befindet sich auf einer hellen Schale mittig im Vordergrund.[43]

- Hinduistischer Asket unter einem Baum mit Adorant. Victoria and Albert Museum, IS.229-1951. Kleine Tintenzeichnung in einem Rand mit Goldblatt. Gesamtgröße 26,5 × 16,5 cm. Die Zeichnung allein hat eine Höhe von 6,5 cm und einer Breite von 6,7 cm. Nach Auskunft des Victoria and Albert Museum ist das Bild erst nachträglich Nānhā zugeschrieben worden. Als Entstehungsdatum wird eine Zeitspanne von 1620 bis 1650 angegeben.[44]

Literatur

- Abu'l Fazl: The History of Akbar, vol. 1. Ed. and Transl. by Wheeler M. Thackston. Murty Classical Library of India. Harvard University Press, Cambridge Mass. 2015. ISBN 978-0-674-42775-4.

- Adamova, Adel, and J.M. Rogers. “The Iconography of 'A Camel Fight.’” Muqarnas 21 (2004): 1–14. ISBN 978-90-04-13964-0.

- Beach, Milo Cleveland: The Grand Mogul. Imperial Painting in India 1600–1660. Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, MA, 1978. S. 147–150. ISBN 0-931102-01-4.

- Beach, Milo Cleveland: The Imperial Image. Paintings for the Mughal Court. Freer Gallery of Art, Washington D.C. 1981. ISBN 0-934686-37-8.

- Binyon, Laurence, Wilkinson, J.V.S. und Gray, Basil: Persian Miniature Painting. Dover Publications, New York 1971. (Repr. 1933)

- Brend, Barbara: The Emperor Akbar's Khamsa of Niẓāmī. The British Library, London 1995.

- Dschahāngīr, Nūr ud-Dīn Muḥammad: Dschahāngīr-nāma. Tūzuk-i Dschahāngīrī. Ed. Muḥammad Hāschim. o. O. (Teheran) 1359 HŠ/1980.

- The Jahangirnama. Memoirs of Jahangir, Emperor of India. Translated, edited and annotated by Wheeler M. Thackston. Oxford University Press, New York 1999. ISBN 0195127188.

- Godard, André und Gray, Basil: Iran. Persische Miniaturen. Kaiserliche Bibliothek. Graphic Society, New York 1956. Tafel XXX.

- Habsburg, Francesca von (Hrsg.): The St. Petersburg Muraqqaʿ. Album of Indian and Persian Miniatures from the 16th through the 18th Century and Specimens of Persian Calligraphy by ʿImād al-Ḥasanī. Leonardo Arte, Milano 1996. ISBN 88-7813-607-7.

- Hannam, Emily: Eastern Encounters. Four Centuries of Paintings and Manuscripts from the Indian Subcontinent. Royal Collection Trust, London 2018. ISBN 9781909741454.

- Leach, Linda York: Mughal and other Indian paintings from the Chester Beatty Library. 2 Bde. Scorpion Cavendish, London 1995. ISBN 1-900269-02-3.

- Lentz, Thomas W. und Lowry, Glenn D.: Timur and the Princely Vision. Persian Art and Culture in the Fifteenth Century. Museum Associates, Los Angeles County Museum of Art 1989. ISBN 0-87474-706-6.

- Losty, Jeremiah P.: The Art of the Book in India. London, The British Library 1982. Nr. 59.

- Samsam-ud-daula Shāh Nawāz Khān und Abdul Hay: The Maāthir-ul-umara. 2 Bände. Translated by H. Beveridge. Low Price Publications, Delhi 1999. ISBN 81-7536-159-X.

- Seyller, John: „Nanha“, in: Jonathan M. Bloom und Sheila S. Blair (Hrsg.): The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture. Oxford University Press, New York 2009. Vol. 3, S. 45f. ISBN 978-0-19-530991-1. Der Name des Autors ist nur in der online-Version vermerkt. Digitalisat.

- Sharma, G.N.: Rajasthan through the Ages. Rajasthan State Archives, Bikaner 1990.

- Simsar, Muhammad Hasan, übersetzt und ediert von Karim Imami: Golestan Palace Library: a portfolio of miniature paintings and calligraphy. Zarrin & Simin Books, Teheran 2000. ISBN 9649211322.

- Soucek, Priscilla P.: Persian Artists in Mughal India: Influences and Transformations, Muqarnas 4 (1987) 166–181.

- Stronge, Susan: Painting for the Mughal Emperor. The Art of the Book 1560–1660. V&A Publications, London 2002. ISBN 1-85177-358-4.

- Titley, Norah M.: Miniatures from Persian Manuscripts. A Catalogue and Subject Index of Paintings from Persia, India and Turkey in the British Library and the British Museum. British Museum Publications Limited, London 1977. ISBN 0714106593.

- Verma, Som Prakash: Mughal Painters and their Works. A biographical Survey and comprehensive Catalogue. Oxford University Press, Delhi, Bombay u. a. 1994. ISBN 0-19-562316-9.

- Welch, Stuart Cary: Mughal and Deccani Miniature Painting from a Private Collection, Ars Orientalis 5 (1963) 221–233.

- Welch, Stuart Cary und Schimmel, Annemarie: Anvari's Divan: A Pocket Book for Akbar. The Metropolitan Museum of Art, New York 1983. ISBN 0-87099-331-3.

- Welch, Stuart Cary; Schimmel, Annemarie; Swietochowski, Marie L. und Thackston, Wheeler M.: The Emperors' Album. Images of Mughal India. The Metropolitan Museum of Art, Harry N. Abrams, New York 1987. ISBN 0-8109-0886-7.

- Wright, Elaine: Muraqqaʿ. Imperial Mughal Albums from the Chester Beatty Library.Art Services International, Alexandria (Virginia) 2008. ISBN 0-88397-154-2.

Belege

- Vgl. die Inschrift einer Randillustration zu Dschahāngīrs Gulschan-Album, Verma 1994, S. 128.

- Beach 1981, S. 218–220.

- Verma 1994, S. 314, Nr. 2. Hierzu ist keine Illustration veröffentlicht.

- Maharaja Sawai Man Singh II City Palace Museum, Jaipur. Vgl. Beach 1981, S. 215-217. Keine dieser Miniaturen ist bisher veröffentlicht worden.

- Welch 1983, S. 105. Seyller, Nānhā, S. 46.

- Digitalisat

- Digitalisat

- Victoria and Albert Museum, IS.2:23-1896 (Nr. 104), IS.2:51-1896 (Nr. 128) und IS.2:57-1896 (Nr. 142).

- Losty 1982, Nr. 59. Seyller, Nānhā, III/46.

- Akbar-nāma Victoria and Albert Museum, IS 2:57-1896.

- Leach 1995, Band 1, S. 104, Illustration S. 102, Katalog-Nr. 1.188, Bild-Nr. 151.

- Vgl. Brend 1995.

- Beach 1981, S. 223-226. Farbige Abbildung in Godard und Gray 1956, Tafel XXX.

- Abu'l Fazl, History of Akbar, Bd. 1, S. 178–179.

- Wright 2008, S. 61.

- Beach 1978, S. 149, hier eine s/w-Abbildung. Jahangirnama, Thackston, S. 65. Ma'athir-ul-umara Bd. 2, S. 1020.

- Digitalisat

- Beach 1978, S. 149, Nr. 50 datiert auf ca. 1615.

- Digitalisat

- Verma 1994, S. 318f., Nr. 45 und 46.

- Verma 1994, S. 319, Nr. 49; Beach 1978, S. 150.

- Digitalisat

- Das Jüngste Gericht. Stich von Adriaen Collaert nach Jan van der Straet, 1570 – 1618. Rijks Museum Amsterdam RP-P-1982-305. Digitalisat

- Hannam, 2018, S. 98–103.

- Hannam 2018, S. 101.

- Binyon u. a. 1971, S. 130–131.

- Lentz und Lowry 1989, S. 320. Soucek 1987, S. 166.

- Adamova 2004, S. 2, weist darauf hin, dass es sich bei diesem Bild sehr wahrscheinlich nur um die fehlerhafte Kopie eines älteren Originals von Behzād handelt.

- Allāhu Akbar. In kār-i ustād Bihzād-rā dida Nānhā-i muṣawwir kār karda ḥasb ul-ḥukum-i man. Ḥarrarahu Ǧahāngīr ibn Akbar Pādišāh Ġāzī, sana 1017.

- Semsar 2000, S. 260f.

- Jahangir-nama, Thackston, S. 165. Sharma, Rajasthan, S. 118.

- Vgl. Seite 156 in der Edition des Dschahāngīr-nāma.

- ʿamal-i Nānhā, šabih-i Bhīm Kunwar walad-i Rānā Amar Sing ki khitāb-i mahārāǧagī yāfta bud.

- Bihtarin naukarān-i mā dar ayyām-i pādšāhzādagī Mahārāǧa Bhīm wa Rāǧa Bikramāǧīt budand wa har dū ba-kār-i mā āmadand.

- Jahangirnama, Thackston, S. 426. Welch 1987, S. 148–149.

- Verma 1994, S. 317, Nr. 31. Maāthir-ul-umara, Bd. 2, S. 880.

- Stronge 2002, S. 144–145.

- Jahangirnama, Thackston, S. 165.

- Digitalisat

- Jahangirnama, Thackston, S. 35 und 194. Ma'athir-ul-umarā II:692-693. Welch u. a. Emperors' Album, S. 122, Nr. 21.

- Digitalisat

- Welch 1987, S. 194–195.

- Gauvin Bailey in F. von Habsburg, St. Petersburg Muraqqaʿ, Tafel 61, S. 71.

- Digitalisat