Les Abencérages

Les Abencérages ou L’étendard de Grenade (deutscher Titel: Die Abencerragen oder Das Feldpanier von Granada) ist eine Oper in drei Akten des Komponisten Luigi Cherubini . Das Libretto stammt von Victor-Joseph Étienne de Jouy nach einer Episode aus dem 1791 erschienenen Roman Gonzalve de Cordoue von Jean-Pierre Claris de Florian. Die Uraufführung fand am 6. April 1813[A 1] in der Salle Montansier der Pariser Oper statt.

| Operndaten | |

|---|---|

| Titel: | Die Abencerragen oder Das Feldpanier von Granada |

| Originaltitel: | Les Abencérages ou L’étendard de Grenade |

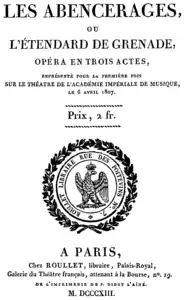

Titelblatt des Librettos, Paris 1813 | |

| Form: | Oper in drei Akten |

| Originalsprache: | Französisch |

| Musik: | Luigi Cherubini |

| Libretto: | Victor-Joseph Étienne de Jouy |

| Literarische Vorlage: | Jean-Pierre Claris de Florian: Gonzalve de Cordoue |

| Uraufführung: | 6. April 1813 |

| Ort der Uraufführung: | Salle Montansier der Pariser Oper |

| Spieldauer: | ca. 3 Stunden |

| Ort und Zeit der Handlung: | Granada, 15. Jahrhundert |

| Personen | |

| |

Handlung

Erster Akt

Im Granada des 15. Jahrhunderts herrschen noch die Mauren. Allerdings gibt es einen Konflikt zwischen den Adelsgeschlechtern der Abencerragen und der Zegris. Alemar, Alamir und Kaleb, allesamt Anhänger der Familie Zegri, verschwören sich gegen Almanzor. Dieser gehört der Abencerragen-Familie an. Die Verschwörer neiden ihm seine bisherigen Siege und politischen Erfolge, und sie sind entschieden gegen die Verlobung zwischen Almanzor und der Prinzessin Noraïme. Am gleichen Tag wird ein von Almanzor abgeschlossener Friedensvertrag mit Spanien mit einem großen Fest gefeiert. Während des Festes trifft die Nachricht ein, dass der gerade gefeierte Frieden bereits gebrochen sei. Das bedeutet für Almanzor, dass er seine geplante Hochzeit mit Noraïme verschieben muss. Stattdessen muss er in den Krieg ziehen. Dabei wird ihm die Fahne von Granada anvertraut, die er mit in den Krieg führen soll. Diese Fahne gilt als eine Art Nationalheiligtum und darf unter keinen Umständen verloren gehen. Es ist die Pflicht eines jeden, dem die Fahne anvertraut wurde, diese wieder zurückzubringen. Geschieht das nicht, hat der Betreffende sein Leben verwirkt. Genau an diesem Punkt setzen die Verschwörer an und organisieren den Diebstahl der besagten Fahne.

Zweiter Akt

Der Krieg ist gewonnen, und Almanzor kehrt als siegreicher Feldherr heim. Allerdings kann er die ihm anvertraute Fahne nicht pflichtgemäß zurückgeben, da diese ihm gestohlen wurde. Trotz seiner Siege wird er nun verhaftet und vor Gericht gestellt. Dort fordern die Zegris seine Hinrichtung. Angesichts der militärischen Erfolge von Almanzor verzichtet der Gerichtspräsident Abderam auf die Todesstrafe. Almanzor wird aber des Landes verwiesen. Bei seiner Rückkehr würde die Todesstrafe gegen ihn dann doch vollstreckt. Damit haben die Zegris ihr Ziel erreicht. Nun sinnen natürlich die Abencerragen, der Clan von Almanzor, auf Rache.

Dritter Akt

Almanzor kehrt als Sklave verkleidet in seine Heimat zurück, um mit sich mit seiner Geliebten und vormaligen Braut Noraïme zu treffen. Sie beschließen eine gemeinsame Flucht. Noch ehe es dazu kommt, haben die Zegris Almanzor entdeckt und verhaftet. Dieser wird nun erneut vor das Gericht gestellt und soll nach dem Willen der Zegris nun hingerichtet werden. Der Richter entscheidet, Almanzor solle hingerichtet werden, falls nicht irgendjemand der Anwesenden bereit wäre, für ihn gegen Alamir, den Hauptanführer der Zegris, zu kämpfen. Es findet sich tatsächlich ein Ritter, der sich als Gonzalve zu erkennen gibt, der die spanische Delegation bei den Friedensabschlüssen geleitet hat. Gonzalve tötet Alamir in dem Zweikampf. Außerdem ist es Gonzalve gelungen, in den Besitz der gestohlenen Fahne zu gelangen. Er kennt die Geschichte von der Verschwörung der Zegris und dem Diebstahl der Fahne. Diese Wahrheit offenbart er nun der Öffentlichkeit. Daraufhin werden die verbliebenen Zegris verurteilt und Almanzor freigesprochen. Dieser wird nun vom Volk als Kriegsheld gefeiert und kann endlich seine Prinzessin heiraten.

Orchester

Die Orchesterbesetzung der Oper enthält die folgenden Instrumente:[1]

- Holzbläser: Piccolo, zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte

- Blechbläser: vier Hörner, zwei Trompeten, drei Posaunen

- Pauken

- Harfe

- Streicher

- Bühnenmusik: sechs Hörner, vier Trompeten, Trommel, Gitarre

Werkgeschichte

Mit Les Abencérages brachte Cherubini nach dem zehn Jahre zuvor dort gezeigten Anacréon erstmals wieder eine Werk an der Pariser Oper heraus. Er begann Ende Januar 1812 mit der Komposition.[1] Die Uraufführung fand am 6. April 1813 in Anwesenheit von Napoleon Bonaparte und dessen Ehefrau Marie-Louise von Österreich statt.[3] Es war der Vorabend von Napoleons Aufbruch zu den Schlachten von Großgörschen und Bautzen.[1] Die musikalische Leitung hatte Louis-Luc Loiseau de Persuis. Es sangen Louis Nourrit (Almanzor), Jacques-Émile Lavigne (Gonzalve), Henri-Étienne Dérivis (Alemar), Laforêt (Kaled), Duparc (Alamir), Alexandre (Octaïr), Jean-Honoré Bertin (Abderame), Mouttit père/Henrard (Waffenherold), Alexandrine-Caroline Branchu (Noraïme) und Joséphine Armand (Egilone).[3] Die Choreografie der Ballette stammte von Pierre Gardel. Der Aufführung war nur ein Achtungserfolg beschieden. Das Werk wurde schnell auf zwei Akte gekürzt, brachte es aber dennoch nur auf zwanzig Aufführungen.[1]

- Sänger der Uraufführung von 1813

%252C_dessin%C3%A9_par_Joly_1813.png.webp) Louis Nourrit (Almanzor)

Louis Nourrit (Almanzor)%252C_1813.png.webp) Jacques-Émile Lavigne (Gonzalve)

Jacques-Émile Lavigne (Gonzalve)%252C_dessin%C3%A9_par_Joly_1813.png.webp) Henri-Étienne Dérivis (Alemar)

Henri-Étienne Dérivis (Alemar)%252C_dessin%C3%A9_par_Joly_1813.png.webp) Eloy (Troubadour)

Eloy (Troubadour)

1828 wurde eine Bearbeitung von Gaspare Spontini mit zusätzlicher Musik (möglicherweise von Cherubini oder Spontini) im Königlichen Opernhaus Berlin gezeigt. Deren deutsche Textfassung stammte von Karl Alexander Herklots. Größere Aufmerksamkeit erhielt eine Produktion beim Maggio Musicale Fiorentino 1957 unter der Leitung von Carlo Maria Giulini.[1]

Tonträger-Einspielungen

Es gibt eine Einspielung aus dem Jahr 1956 mit Louis Roney, Anita Cerquetti, Mario Petri, Lidia Toncelli und Alvino Misciano. Unter der Leitung von Carlo Maria Giulini spielte das Theaterorchester von Florenz (Orchestra del Teatro Comunale di Firenze). Diese Aufnahme kam im Jahr 2006 als Doppel-CD in den Handel.

Ebenfalls im Jahr 2006 kam eine weitere Doppel-CD mit einer Gesamtaufnahme der Oper in den Verkauf. Dabei handelt es sich um eine Einspielung aus dem Jahr 1975 mit Margherita Rinaldi, Francisco Ortiz, Jean Dupouy, Andrea Snarski und Carmen Lavani. Es spielte das Orchestra Sinfonica di Milano della RAI unter der Leitung von Peter Maag. Dabei handelt es sich um eine Rundfunkproduktion, die auf die Originalfassung der Oper basiert. Auf den Doppel-CDs gibt es 32 Tracks, die auch Sprechtext enthalten.

Literatur

- Klaus Hortschansky: Les Abencérages ou L’Etendard de Grenade. In: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters. Band 1: Werke. Abbatini – Donizetti. Piper, München/Zürich 1986, ISBN 3-492-02411-4, S. 566–567.

- Les Abencérages. In: Spire Pitou: The Paris Opéra. An Encyclopedia of Operas, Ballets, Composers, and Performers – Rococo and Romantic, 1715–1815. Greenwood Press: Westport/London 1985, ISBN 0-313-24394-8, S. 4–6.

- Heinz Wagner: Der große Opernführer. Orbis Verlag 1990, ISBN 3-572-05190-8, S. 81.

Digitalisate

- Les Abencérages: Noten und Audiodateien im International Music Score Library Project

- Partitur-Manuskript (erster Teil), 1813. Digitalisat bei Gallica

- Partitur-Manuskript (zweiter Teil), 1813. Digitalisat bei Gallica

- Libretto (französisch), Paris 1813. Digitalisat bei Gallica

- Arien und Gesänge der grossen Oper in 3 Abtheilungen Die Abenceragen, oder, Das Feldpanier von Granada. Libretto (deutsch), Berlin 1828. Digitalisat der Library of Congress. Übersetzung: Karl Alexander Herklots

Weblinks

- Werkinformationen der französischen Nationalbibliothek

- Spectacle: Les Abencérages ou l’étendard de Grenade in der französischen Nationalbibliothek

- Les abencerages, ou L’étendard de Grenade (Luigi Cherubini) im Corago-Informationssystem der Universität Bologna

- Werkinformationen bei Zazzerino

Anmerkungen

- Das Datum der Uraufführung ist in der Erstausgabe des Librettos irrtümlich mit dem 6. April 1807 angegeben.

Einzelnachweise

- Klaus Hortschansky: Les Abencérages ou L’Etendard de Grenade. In: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters. Band 1: Werke. Abbatini – Donizetti. Piper, München/Zürich 1986, ISBN 3-492-02411-4, S. 566–567.

- Angabe im Libretto.

- 6. April 1813: „Les Abencérages“. In: L’Almanacco di Gherardo Casaglia.