Königliches Musik-Institut Berlin

Das Königliche Musik-Institut zu Berlin war eine Ausbildungsstätte für Musiker und eine Vorgängerinstitution des heutigen Instituts für Kirchenmusik der Universität der Künste.

Geschichte

Das Institut wurde 1822 von Carl Friedrich Zelter gegründet und diente der Ausbildung von Organisten, Kantoren und Lehrern an Seminaren und Gymnasien. Die Ausbildung dauerte in den Anfangsjahren in der Regel nur ein Jahr, konnte aber ggf. auf zwei Jahre verlängert werden. Die ersten Lehrkräfte der Einrichtung, die im Volksmund Orgel-Institut hieß, waren August Wilhelm Bach (Orgel) und Bernhard Klein (Gesang und Instrumentation). 1825 folgte Carl Gottlieb Reißiger, bald darauf auch Eduard Grell.

Sitz des Instituts war zunächst die Wohnung Zelters im Gebäude der Singakademie am Festungsgraben. 1832 erfolgte der Umzug in die Papenstraße 10 in die Amtswohnung von August Wilhelm Bach, die sich in unmittelbarer Nähe der Marienkirche befand, an der Bach als Musikdirektor und Organist tätig war. 1854 firmierte es als Königliches Kirchen-Musik-Institut und verfügte erstmals über eigene Räumlichkeiten in der Spandauer Straße 72.[1] Später wurde das Institut in Institut für Kirchenmusik umbenannt. Das Institut fand nach mehreren weiteren Umzügen 1903 ein endgültiges Domizil am heutigen Ernst-Reuter-Platz (seinerzeit: Knie) in der Hardenbergstraße 41 in Berlin-Charlottenburg; gegenüber der Einmündung der Schillerstraße.

Um 1922 erfolgte eine erneute Umbenennung in Staatliche Akademie für Kirchen- und Schulmusik. Zu den Lehrkräften zählte zwischen 1926 und 1937 Justus Hermann Wetzel.

Das Gebäude existiert heute noch im Bereich der Technischen Universität Berlin und gehört zur Universität der Künste Berlin.[2] Am 6. Mai 2014 wurde eine anderthalbjährige Sanierung der Innenräume abgeschlossen; sie waren nach dem Zweiten Weltkrieg nur vereinfacht nutzbar gemacht worden.

Aula und Orgel

Der Saal mit der Orgel befindet sich im zweiten Obergeschoss im hinteren Teil des Gebäudes und ist vom Treppenhaus über eine aufwendig gestaltete Doppeltür zugänglich.

Die große Orgel in der Aula stammt vom Orgelbauer Karl Schuke und verfügt über Hauptwerk, Schwellwerk, Positiv und Pedalwerk mit mechanischer Traktur und mit insgesamt 48 Registern mit elektrischer Traktur.[3]

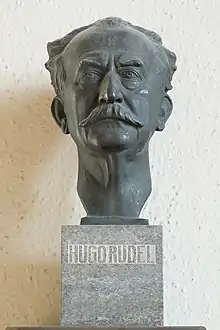

An den Wänden befinden sich die drei Büsten der ehemaligen Direktoren Hermann Kretzschmar und Carl Thiel sowie dem Chorleiter des Staats- und Domchors Berlin Hugo Rüdel.

- Bronzebüsten in der Aula

Direktoren

- 1822–1832: Carl Friedrich Zelter

- 1832–1869: August Wilhelm Bach

- 1869–1891: August Haupt

- 1892–1907: Robert Radecke

- 1907–1922: Hermann Kretzschmar

- 1922–1927: Carl Thiel

- 1927–1933: Hans Joachim Moser

- 1933–1934: Fritz Stein

- 1934–1945: Eugen Bieder

Bekannte Schüler

Namhafte Schüler des Instituts waren Franz Commer, Gustav Heuser, Carl Albert Löschhorn und Wilhelm Middelschulte.

Bibliothek

Weithin bekannt war die umfangreiche Institutsbibliothek, die auf die wertvolle Privatbibliothek von Johann Nikolaus Forkel zurückgeht und 1845 von der Königlichen Bibliothek übernommen wurde.

Studentenverbindungen

- Akademischer Verein Organum Berlin (1885) – Wahlspruch: Treue um Treue! Prinzipien: Kunst, Persönlichkeit, Freundschaft. – Duellablehnung, Mensurverbot; verbriefte Satisfaktion. – 1937 Bildung und Unterstützung der Kameradschaft Organum durch den AHV, 1942 Annahme des Namens „Johann Sebastian Bach“, 1944/1945 Zerfall der Kameradschaft. Der AV Organum hat nach 1945 nicht rekonstituiert und bleibt aufgelöst.

- Akademischer Verein „Teutonia“ (1893) → farbentragende Akademische Verbindung → 1929 als Wehrschaft zum Bamberger Chargierten-Convent.

Literatur

- August Wilhelm Bach, Anzeige zum Profil des Instituts. In: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, Band 2, Berlin 1833, S. 3, books.google.de

- Max Schipke (Hrsg.): Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens des staatlichen Akademischen Instituts für Kirchenmusik in Berlin (1822–1922). Berlin 1922

- Heinrich Martens, Entwicklung und Aufbau der pädagogischen Abteilungen der Staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik in Berlin. In: Hermann Halbig (Hrsg.): Jahrbuch der Staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik Berlin. Kassel, Jg. 2, 1929, S. 21 ff.

- Georg Sowa: Anfänge institutioneller Musikerziehung in Deutschland (1800–1843). Regensburg 1973

- Christoph Wolff: Bach-Rezeption und -Quellen aus der Frühzeit und im Umfeld des Königlichen Instituts für Kirchenmusik zu Berlin. In: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz. Stuttgart 1993, S. 79–87

Weblinks

- Institut für Kirchenmusik / Akademie für Kirchen- und Schulmusik, 1822–1933. Universität der Künste Berlin, abgerufen am 17. Februar 2014

Einzelnachweise

- Kirchen-Musik-Institut. In: Berliner Adreßbuch, 1854, Teil 4, S. 315.

- Institut für Kirchenmusik, Universität der Künste Berlin, abgerufen am 12. Juli 2018

- Disposition der Karl Schuke Orgel (III/57), 1960/1993, Institut für Kirchenmusik, abgerufen am 8. August 2018.