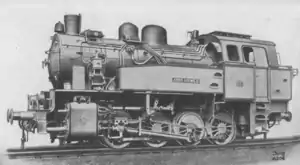

Jung Typ 650 PS

Die Tenderlokomotiven der Reihe Jung Typ 650 PS waren Dampflokomotiven mit der Achsfolge D, die von 1935 bis 1938 vom Hersteller Jung an verschiedene Industriebetriebe geliefert wurden.[1]

| Jung Typ 650 PS | |

|---|---|

Werkfoto Jung Werkfoto Jung | |

| Nummerierung: | Zeche König Ludwig XIII RAG D-771 und andere |

| Anzahl: | bekannt 4 |

| Hersteller: | Jung Fabriknummer 5531, 6206, 7513, 7862 |

| Baujahr(e): | 1934–1938 |

| Ausmusterung: | bis 1974 |

| Bauart: | D n2t |

| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |

| Länge über Puffer: | 10.965 mm |

| Höhe: | 4.280 mm |

| Breite: | 2.900 mm |

| Fester Radstand: | 2.850 mm |

| Gesamtradstand: | 4.275 mm |

| Leermasse: | 51 t |

| Dienstmasse: | 68,5 t |

| Reibungsmasse: | 68,5 t |

| Radsatzfahrmasse: | 17 t |

| Höchstgeschwindigkeit: | 50 km/h |

| Treibraddurchmesser: | 1.200 mm |

| Steuerungsart: | Heusinger |

| Zylinderanzahl: | 2 |

| Zylinderdurchmesser: | 540 mm |

| Kolbenhub: | 600 mm |

| Kesselüberdruck: | 15 bar |

| Rostfläche: | 2,3 m² |

| Verdampfungsheizfläche: | 160 m² |

| Wasservorrat: | 8 m³ |

| Brennstoffvorrat: | 3 t |

| Bremse: | Indirekte Bremse von Knorr und Handbremse |

Die genaue Anzahl der gebauten Lokomotiven ist nicht bekannt. Bei den Zechenbahnen in Nordrhein-Westfalen sind vier Lokomotiven bekannt, die bis Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre Dienst taten. Eine Lokomotive ist nicht erhalten geblieben.

Geschichte

Die Lokomotiven entstanden auf der Grundlage einer Lokomotivlieferung von sechs Lokomotiven für die Eisern-Siegener Eisenbahn aus dem Jahr 1923. Für Verschub und Übergabefahrten auf den Zechenbahnen wurde eine kräftigere Lokomotive mit größeren Vorräten konstruiert.

Die Lokomotiven waren in den Schachtanlagen im Streckendienst eingesetzt und beförderten Güterzüge.

Zeche Lothringen

Bei der Zeche Lothringen wurde die älteste Lokomotive mit der Fabriknummer 5531 aus dem Jahr 1934 mit der Nummer VII eingesetzt. Die Lokomotive fuhr bis 1964 und wurde dann ausgemustert.[2]:163

Zeche König Ludwig

Bei der Zeche König Ludwig waren die Lokomotive mit der Fabriknummer 6206 aus dem Jahr 1935 und die Lokomotiven aus dem Jahr 1938 mit den Fabriknummern 7513 sowie 7862 im Einsatz. Sie bekamen die Betriebsnummern XIII, III und XIIII. Fabriknummer 6206 wurde 1938 an die Zeche Ewald Fortsetzung abgegeben und fuhr dort unter der Nummer 8. 1968 wurde sie ausgemustert.[2]:103

Fabriknummer 7513 verblieb bei König Ludwig und kam 1970 zu den Zechenbahn- und Hafenbetrieben Ruhr-Mitte (ZuH).[2]:105 Die 7862 blieb bis 1967 und wurde danach als Dampfspender verwendet. 1984 wurde sie verschrottet.[2]:105

Technik

Die Lokomotiven waren als Hüttenlokomotiven konstruiert, bei der große Lokreibungslast und Leistung im Vordergrund standen. Sie hatten einen seitlichen Wasservorrat und ein modernes Führerhaus sowie die etwas geringere Halterung der Rauchkammer. Die Typenbezeichnung ist aus dem Bestand der Zeche König Ludwig entnommen.[2]:105

Die Lokomotiven besaßen einen Blechrahmen, der als Wasserkastenrahmen mit verwendet wurde. Die Antriebsachse war die dritte Achse. Die zweite und vierte Achse waren mit einem seitlichen Spiel von ±20 mm gelagert, wodurch sich ein fester Achsstand von 2.850 mm ergab. Die Lokomotiven besaßen eine Heusinger-Steuerung und Kolbenschieber.

Der Kessel bestand aus zwei Schüssen, auf dem vorderen war der Sanddom und auf dem hinteren der Dampfdom angeordnet. Gespeist wurde er durch zwei Strahlpumpen. Er besaß einen Abdampfvorwärmer. Der Sandstreuer war pneumatisch, dadurch konnten der erste, dritte und vierte Radsatz von vorn sowie der erste, dritte und vierte von hinten gesandet werden. Die Sandfallrohre für die hintere Achse besaßen eine entsprechend flache Neigung.

Die Lokomotiven besaßen eine indirekte Bremse von Knorr und eine Handbremse. Die dafür benötigte Druckluft wurde von einem zweistufigen Luftpresser erzeugt, der auf dem linken Umlauf hinter der Rauchkammer saß. Abgebremst wurden alle Räder einseitig von vorn. Als Signaleinrichtung besaßen sie ein Läutewerk auf dem Rauchkammerscheitel und eine Dampfpfeife auf dem Stehkessel. Die Beleuchtung war von Anfang an elektrisch, der Turbogenerator saß auf der Rauchkammer links neben dem Schornstein.

Literatur

- Klaus-Joachim Schrader: Dampflokomotiven bei Werkseisenbahnen. Verlag Wolfgang Zeunert, Gifhorn 1977, S. 22–23.

- Joachim Leitsch, Harald Sydow: Bergbaudampflokomotiven in Nordrhein Westfalen. Arbeitsgemeinschaft Drehscheibe e. V., Köln 2011, ISBN 978-3-929082-30-2, S. 15–248.

- Stefan Lauscher, Gerhard Moll: Jung-Lokomotiven, Band 2: Bauarten und Typen. EK-Verlag, Freiburg 2014, ISBN 978-3-88255-798-5, S. 155–157.

Einzelnachweise

- Stefan Lauscher, Gerhard Moll: Jung-Lokomotiven, Band 2: Bauarten und Typen. EK-Verlag, Freiburg 2014, ISBN 978-3-88255-798-5, S. 157.

- Joachim Leitsch, Harald Sydow: Bergbaudampflokomotiven in Nordrhein Westfalen. Arbeitsgemeinschaft Drehscheibe e. V., Köln 2011, ISBN 978-3-929082-30-2, S. 163.