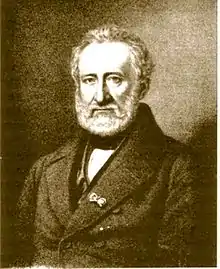

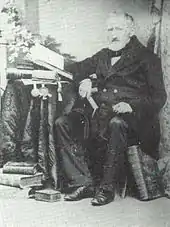

Johann Suibert Seibertz

Johann Suibert Seibertz (* 27. November 1788 in Brilon; † 17. November 1871 in Arnsberg) war ein deutscher Jurist und Historiker. Er war Patrimonialrichter in Scharfenberg, Justizverwalter in Rüthen und Belecke, Justizamtmann in Brilon, Land- und Stadtgerichtsrat in Arnsberg.

Leben

Suibert Seibertz wurde 1788 als Sohn des Gerichtsschreibers und Obersteuereinnehmers Caspar Engelbert Josef Seibertz (1743–1822) und dessen Frau Anna Maria Elisabeth Köchling (1749–1808) in der Kleinstadt Brilon geboren. Seinen für die Gegend unüblichen Vornamen erhielt er, weil einer seiner Paten Kanoniker im Stift Kaiserswerth war, dessen Kirche dem Patrozinium des Suibert unterstand. Die Familie gehörte dem sogenannten Bildungsbürgertum an, sie kann bis 1551 zurückverfolgt werden.[1] Ein Bruder starb 1791, schon drei Tage nach der Geburt, von den anderen Geschwistern erreichte keines das Erwachsenenalter.[2] Seine Kindheit verbrachte Seibertz in seinem Geburtshaus, dem ungenutzten Pfarrhof der Propsteikirche.

Von 1792, im Alter von vier Jahren, bis 1804 besuchte er die Schule, zunächst die Briloner Knabenschule, danach das Gymnasium Petrinum in Brilon. Das Petrinum galt zu der Zeit nicht uneingeschränkt als Vollanstalt, deshalb wechselte Seibertz dann nach Düsseldorf. Nach Abschluss des Gymnasiums schickten seine Eltern ihn für ein Jahr nach Arnsberg zu dem Geheimen Rat Engelbert Arndts, um ihm auch Einblicke in das höher stehende Bildungsbürgertum in Arnsberg zu ermöglichen. Von 1805 bis 1807 studierte er Jura an der Universität in Gießen, obwohl er Katholik war. Danach wechselte er an die Universität in Heidelberg.[3] und promovierte zum Dr. jur. et phil. 1808 besuchte er Vorlesungen der Professoren Anton Friedrich Justus Thibaut und Karl Salomo Zachariä, aus dieser Zeit sind noch Leistungsnachweise überliefert, sie befinden sich im Sauerlandmuseum in Arnsberg. Nach dem Dikasterialexamen im Frühjahr 1810 begann seine berufliche Laufbahn als Akzessist beim Hofgericht in Arnsberg.

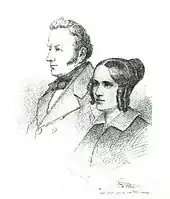

1811 erfolgte die Ernennung zum Hofgerichtsadvokaten und Prokurator in Arnsberg, in diesem Jahr verlobte er sich mit Julie Arndts, einer Tochter des Hofgerichtsdirektors Friedrich Arndts und übersiedelte nach Arnsberg. Sein zukünftiger Schwiegervater verstarb bald darauf, was Seibertz in eine religiöse Krise stürzte. An seinen Freund Caspar Ulrich schrieb er: Das physische Leben ist mir so zuwider, so ekelhaft durch sein einfältiges Ende, daß ich ihm kaum für andere Menschen, welchen ich mich schuldig bin, noch einigen Wert abgewinnen kann. Unser Dasein nach dem Tode ist mir so rätselhaft, daß ich nicht weiß, ob ich mir Mühe geben soll, mich in diesem Leben dazu vorzubereiten. Diese Krise überwand er mit Unterstützung des Dechanten Franz Böschen aus Meschede. Seibertz fand danach zu seiner späteren katholischen Gesinnung.[4] In diese Zeit fallen auch die ersten Veröffentlichungen in historischen Zeitschriften. Um seinen Vater zu entlasten, der als Gerichtsschreiber und Steuerempfänger in Brilon tätig war, übernahm er 1812 den Steuerempfang in Brilon und wurde am 30. Oktober 1815, nach dem Rücktritt seines Vaters, zum Steuerempfänger ernannt. Das Herzogtum Westfalen fiel 1816 an Preußen und wurde in neue Steuerbezirke aufgeteilt, danach trat Seibert vom Amt zurück. Am 13. Juni 1812 heiratete er in Arnsberg Maria Margaretha Juliana Antonette (Julie) Arndts (1794–1867) in Arnsberg, eine Tochter des Arnsberger Hofgerichtsdirektors Friedrich Arndts. Aus dieser Ehe entstammten die Kinder Engelbert (1813–1905, später Kunstmaler), Siegbert (1815–1839), Adelbert (1816–1871), Bertha (1818–1912), Mechthilde (1822–1837) und Berthilde (1824–1848). Einer seiner Enkel war der Berliner Kirchenarchitekt Engelbert Seibertz.

Am 15. Februar 1814 begann er seine richterliche Tätigkeit am Patrimonialgericht in Scharfenberg, das dem Freiherrn von Weichs gehörte. Das Gericht wurde nach dem Tode des letzten Gerichtsherrn im Jahr 1819 eingezogen, bestand aber als königliches Gericht weiter, bis Seibert am 9. Juni 1820 an das Justizamt in Rüthen wechselte, mit dessen Verwaltung er beauftragt wurde. Als Familienvater und Ehemann nahm er nicht aktiv an den Befreiungskriegen teil, er war Hauptmann der hessen-darmstädtischen Landwehr und nahm 1820 seinen Abschied als Second-Lieutenant der preußischen Landwehr.[4]

Suibert Seibertz erwarb 1817 Schloss Wildenberg in Brunskappel, er erweiterte das Gut durch Kauf und Rückkauf von gutsherrlichen Rechten, sowie die Allodifikation des Lehnsverhältnisses, erheblich. Bei diesen teilweise komplizierten Vorgängen kamen ihm seine juristischen Kenntnisse zugute. Die Ernennung zum provisorischen Justizamtmann erfolgte am 12. Dezember 1823. Daneben übernahm er bis 1825 auch die kommissarische Verwaltung des Justizamtes in Belecke. Seine definitive Beförderung zum Justizamtmann erhielt er am 26. Januar 1829. Ab dem 1. September 1830 übernahm er als Justizamtmann die Direktion des Briloner Gerichts.

Für die Erforschung der Landesgeschichte Westfalens war er auch organisatorisch aktiv, zusammen mit Paul Wigand und Friedrich Joseph Sommer war er eines der 16 Gründungsmitglieder des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens.

Mit amtlichem Auftrag bearbeitete er ab 1831 die Statutarrechte des Herzogtums Westfalen. 1832 wurde er in den Kreisen Lippstadt und Brilon zum Abgeordneten des Standes der Landgemeinden des vierten Westfälischen Provinziallandtag gewählt. Bis 1837 war er Landtagsabgeordneter in Münster und Mitglied in mehreren Ausschüssen. Teilweise war er mit der Funktion des Landtagssekretärs betraut. Seibertz konnte 1837 in Brilon die Unterschlagungen eines ihm unterstellten Amtsschreibers aufdecken, was sich für ihn günstig auswirkte, man ernannte ihn zum Land- und Stadtgerichtsrat und versetzte ihn an das Justizamt in Arnsberg. Das neue Amt konnte nicht von Brilon ausgeübt werden, ein Umzug nach Arnsberg wurde notwendig. Er zog mit seiner Familie und seiner Bibliothek sowie umfangreichen Sammlungen nach Arnsberg.

Der Historische Verein von Arnsberg wurde 1838 von ihm gegründet und bis zu seinem Tod geleitet. In den ersten Jahrzehnten seines Bestehens war der Verein als Lesegesellschaft und Vortragsverein aktiv und veranstaltete 14-tägig Versammlungen am Abend. Seit 1862 gab es auch eine Vereinszeitschrift, die Blätter zur näheren Kunde Westfalens, die Seibertz als Herausgeber bis 1871 betreute und die bis 1884 weiter verlegt wurden.[5]

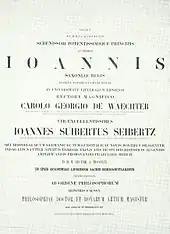

1850 wurde die Justiz reorganisiert, er erhielt die erste Ratsstelle beim Kreisgericht in Arnsberg. Seine Amtsbezeichnung war Kreisgerichtsrat, die Besoldung betrug 1.000 Taler. 1859 wurde er mit der Philosophischen Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig ausgezeichnet. Im selben Jahr wurde er als korrespondierendes Mitglied in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. 1860 wurde er zum Ehrendoktor der Universität Bonn ernannt. 1862 wurde Seibertz pensioniert, er starb 1871 kurz vor Vollendung des 83. Lebensjahres.[6] Begraben ist Seibertz auf dem Eichholzfriedhof in Arnsberg.

Werk

Suibert Seibertz beschäftigte sich intensiv mit der Geschichte Westfalens. Ferner war er auch als Bibliograph und Schriftsteller tätig.

Seine ersten Aufsätze als Historiker veröffentlichte er 1811 in den Vaterländischen Blättern für das Herzogthum Westfalen, die in Arnsberg erschienen. Danach schrieb er kleinere Abhandlungen für den Westfälischen Anzeiger und für das Vaterländische Archiv zur Beförderung des Guten und Nützlichen, für den Allgemeinen Anzeiger der Deutschen und andere. Einige der abgehandelten Themen griff Seibertz im Alter wieder auf, z. B. die Legende vom hl Hermann von Soest oder auch Gedanken zu dem Meister des Deutschordens Wilhelm von Fürstenberg. Die erste große Veröffentlichung waren die Westfälischen Beiträge zur Deutschen Geschichte in zwei Bänden, die 1819 und 1823 bei Taschè in Darmstadt verlegt wurden. In der Einleitung des ersten Bandes schreibt Seibertz von einem Provinzialschriftstellerlexikon, schon Friedrich Rassmann hatte 1814 mit dem Münsterländischen Schriftstellerlexikon ein ähnliches Werk vorgelegt. Seibertz wollte die Voraussetzungen für die Würdigung der Literatur unseres Vaterlandes schaffen. Der Präsident des Arnsberger Hofgerichtes fragte 1831 an, ob Seibertz nicht bereit sei, die Bearbeitung der Statuarrechte für das Herzogtum Westfalen zu übernehmen. Seibertz sagte zu und bekam zur Entlastung bei seinen richterlichen Tätigkeiten und um Zeit für die Beschaffung von Quellen zu haben, den Referendar Fischer zugeteilt. Seit dem Zeitpunkt hatte er auf Weisung des Hofgerichtes Zugang zu allen staatlichen, sowie Gerichts- und Stadtarchiven. Das war ungewöhnlich, da auch im staatlichen Auftrag arbeitenden Beamten der Zutritt nicht ohne weiteres gewährt wurde. Seibertz nutzte den Zugang zu den Archiven auch für seine historischen Forschungen, seine Arbeit an den Statuarrechten kam nur schleppend voran, der Justizminister äußerte mehrfach seinen Unwillen: Die von Ihnen gegenwärtig beabsichtigte Herausgabe einer Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogthums Westfalen und eines Codex Diplomaticus, welcher sämmtliche, die Geschichte und die Verfassung der Provinz betreffenden Urkunden enthält, wie wichtig und wünschenswert dies Werk auch sein würde, liegt doch gänzlich ausser dem Ihnen erteilten Auftrage ... der sich nur auf die Sammlung und Redaktion der Statuarrechte beschränkte. Der Minister anerkannte zwar den Nutzen, der durch die Ergänzung der Landes- und Rechtsgeschichte für die Wissenschaft erwächst, bestand aber darauf, die von ihm aufgetragene Arbeit bevorzugt zu erledigen. Seibertz verstand seine Aufgabe gänzlich anders und schrieb am 25. April 1836: Ich habe auf meine Kosten sämmtliche Communal-Archive des Landes bereist, habe mehrere Monate zur Benutzung der Klosterarchive in Arnsberg und Münster vergeudet, weit über 1000 Urkunden copirt, gegen 3000 exerpirt, viele alte handschriftliche Codices durchgearbeitet, alle gedruckte Quellen, welche in mehr als 200 verschiedenen Werken zerstreut sind, nachgesehen, habe gleichzeitig an den Arbeiten unseres Justizamtes ... mit den übrigen Richtern gleichen Theil genommen und die Dirigentengeschäfte noch besonders bearbeitet. Auf diese Weise habe ich mit fortwährenden Aufopferungen an Geld und Zeit, so daß ich nicht einmal mehr Ferien zu meiner Erholung benutzen konnt, sondern diese zu den Arbeiten in den Archiven verwenden musste, und mit dem Ruin meiner Augen, welche so schwach sind, daß sie bei der geringsten Veranlassung zu Entzündung, woran ich im vorigen Jahr eine (!) Monate lang gelitten habe, rückfällig werden, folgendes erreicht: für die Landes- und Rechtsgeschichte habe ich ein sehr schönes Material zusammengebracht. Subscriptionen patriotischer Männer haben, nachdem der Staat die erbetene Unterstützung abgelehnt, den Druck der Quelle gesichert. Die erste Hälfte des ersten Bandes derselben ist vollendet. Die Bearbeitung der Quellen ist soweit gediehen, daß ich die Lehre von der Rüdener Gütergemeinschaft ... in einer gedruckten dogmatischen Abhandlung entwickelt habe. Weil es aber unmöglich war, dazu auch gleich die sämmtlichen Quellen zu einem Gesetzentwurfe zu redigieren, indem es mir dazu an der erforderlichen Zeit und Ruhe ganz und gar mangelte, so ist mir darüber die Unzufriedenheit Sr, Excellenz des Herrn Justizministers v. Kamptz bezeigt worden. Das Buch Die Statuar- und Gewohnheitsrechte des Herzogthums Westfalen wurde dann 1839 gedruckt und der amtliche Auftrag von 1831 war erledigt.[7]

Das Hauptergebnis seiner jahrelangen Recherchearbeit in den Archiven ist nicht das Buch über die Statuarien, sondern die Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogtums Westfalen und ganz besonders der Teil mit den Urkunden. Die ersten sechs Bände erschienen ab 1845 im Verlag der Ritterschen Buchhandlung in Arnsberg, das dreibändige Urkundenbuch erschien ab 1839. Die weiteren Bände wurden 1843 und 1854 gedruckt.

Ehrungen

- Ritter des roten Adlerordens III. Klasse mit Schleife und des Kronenordens III. Klasse

- 1859 Philosophische Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig

- 1860 Ehrendoktor der Universität Bonn

- 1860 Ehrenbürgerschaft der Städte Brilon und Neheim

- 1862 wurde er mit der Medaille für Kunst und Wissenschaft geehrt.

Veröffentlichungen

Als Autor

- 1839 – Die Statutar- und Gewohnheitsrechte des Herzogthums Westfalen – 563 Seiten

- 1847 – Stammbuch der Familie Seibertz zu Wildenberg und Brunscappell, Arnsberg 1847, Druck Stein[8]

- 1854 – Geschichte der Edelherren von Grafschaft, Arnsberg 1854, Druck H.F. Grote – 127 Seiten

- Westfälische Beiträge zur Deutschen Geschichte

- 1819 – 1. Nachrichten über die Schriftsteller des Herzogthums Westfalen.

- 1823 – 2. Nachrichten über die Schriftsteller des Herzogthums Westfalen.

- Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogthums Westfalen

- 1845 – 1. Diplomatische Familiengeschichte der alten Grafen von Westfalen zu Werl und Arnsberg. – 279 Seiten

- 1855 – 2. Diplomatische Familiengeschichte der Dynasten und Herren im Herzogthum Westfalen. – 434 Seiten

- Urkundenbuch zur Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogthums Westfalen (Digitalisat)

- 1839 – 1. 799–1300, 644 Seiten

- 1843 – 2. 1300–1400, 706 Seiten

- 1854 – 3. 1400–1800, 658 Seiten

- Geschichte des Landes und seiner Zustände

- 1860 – 1. Die Anfänge der westfälischen Geschichte bis zum Ausgange der Karolinger. (1–912). – 358 Seiten

- 1861 – 2. Die Zeiten der Blüte und Kraft des deutschen Reichs. 1. (912–1272). – 475 Seiten

- 1864 – 3. Die Zeiten der Blüte und Kraft des deutschen Reichs. 2. (912–1272). – 782 Seiten

- 1875 – 4,1. Schluß der Landesgeschichte, von 1272 [1275] bis 1508 / fortges. von Wilhelm Tobien – 140 Seiten

- Quellen der westfälischen Geschichte

- 1857 – 1. (Band) – 480 Seiten

- 1860 – 2. (Band) – 480 Seiten

- 1869 – 3. (Band) – 486 Seiten

- 1866 – Beiträge zur Geschichte Westfalens

Quelle, soweit nicht anderweitig aufgeführt: Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg[9]

Quellen

Literatur

in der Reihenfolge des Erscheinens

- Robert Krumbholtz: Seibertz, Johann Suibert. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 33, Duncker & Humblot, Leipzig 1891, S. 610–613.

- Heinrich Schauerte: Johann Suitbert Seibertz. In: Trutznachtigall. Heimatblätter für das kölnische Sauerland 3, 1921, 4, ZDB-ID 208489-2, S. 140–143.

- Harm Klueting und Gerhard Brökel: Johann Suibert Seibertz. Leben und Werk des westfälischen Historikers. Kemmerling Druck, Brilon 1988.

- Harm Klueting: Johann Suibert Seibertz. 1788–1871. In: Aloys Bömer (Hrsg.): Westfälische Lebensbilder. Band 15. Aschendorff, Münster 1990, ISBN 3-402-06066-3, (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen 17A, 15), S. 135–164.

- Patrick Sensburg: Die großen Juristen des Sauerlandes. 22 Biographien herausragender Rechtsgelehrter. 1. Auflage. F.W. Becker, Arnsberg 2002, ISBN 978-3-930264-45-2 (276 S.).

- Harm Klueting: Seibertz, Johann Suibert. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 24, Duncker & Humblot, Berlin 2010, ISBN 978-3-428-11205-0, S. 168 f. (Digitalisat).

- Joachim Nierhoff: Jurist und westfälischer Historiker. Johann Suitbert Seibertz. In: ders.: Sauerland. 55 Highlights aus der Geschichte. Menschen, Orte und Ereignisse, die unsere Region bis heute prägen. Sutton Verlag, Erfurt 2019, ISBN 978-3-95400-942-8, S. 70–71.

- Norbert Baumeister: Erinnerung an Johann Suitbert Seibertz. In: Sauerland 2021 Heft 4, S. 38–39

Weblinks

Einzelnachweise

- Harm Klueting und Gerhard Brökel: Johann Suibert Seibertz Leben und Werk des westfälischen Historikers. Kemmerling Druck Brilon 1988, Seiten 14 und 15

- Harm Klueting und Gerhard Brökel: Johann Suibert Seibertz Leben und Werk des westfälischen Historikers. Kemmerling Druck Brilon 1988, Seite 14

- Harm Klueting und Gerhard Brökel: Johann Suibert Seibertz Leben und Werk des westfälischen Historikers. Kemmerling Druck Brilon 1988, Seiten 14 bis 18

- Harm Klueting und Gerhard Brökel: Johann Suibert Seibertz Leben und Werk des westfälischen Historikers. Kemmerling Druck Brilon 1988, Seiten 20 und 21

- Harm Klueting und Gerhard Brökel: Johann Suibert Seibertz Leben und Werk des westfälischen Historikers. Kemmerling Druck Brilon 1988, Seiten 40 bis 42

- Harm Klueting und Gerhard Brökel: Johann Suibert Seibertz Leben und Werk des westfälischen Historikers. Kemmerling Druck Brilon 1988, Seiten 24 bis 28

- Harm Klueting und Gerhard Brökel: Johann Suibert Seibertz Leben und Werk des westfälischen Historikers. Kemmerling Druck Brilon 1988, Seiten 33 bis 36

- Johann Suibert Seibertz: Stammbuch der Familie Seibertz zu Wildenberg und Brunscappell. Arnsberg 1847, urn:nbn:de:hbz:061:1-34381 (uni-duesseldorf.de [abgerufen am 30. Januar 2019]).

- SWB-Online-Katalog. Bibliotheksservice-Zentrum_Baden-Württemberg, abgerufen am 30. Januar 2019 (Suche nach „Suibert Seibertz“ (ohne „Johann“)).

- Johann Suibert Seibertz (Hrsg.): Blätter zur näheren Kunde Westfalens. Organ des Historischen Vereins für das Herzogthum Westfalen. Jahrgang 1861-1863. Stein, Arnsberg, urn:nbn:de:hbz:6:1-61718 (uni-muenster.de [abgerufen am 30. Januar 2019] Digitalisat enthält alls Jahrgänge von 1861 bis 1884).

- Johann Suibert Seibertz (Hrsg.): Blätter zur näheren Kunde Westfalens. Organ des Historischen Vereins für das Herzogthum Westfalen. Jahrgang 1866-1871. Harmann, Meschede, urn:nbn:de:hbz:6:1-61718 (uni-muenster.de [abgerufen am 30. Januar 2019] Digitalisat enthält alls Jahrgänge von 1861 bis 1884).