Holarktis

Die Holarktis (altgriechisch ὅλος holos, deutsch ‚ganz‘ und ἀρκτικός arktikos, arktisch) ist eine biogeographische Region und stellt sowohl ein Florenreich als auch ein Faunenreich dar. Sie umfasst den Großteil der nördlichen Hemisphäre der Erde und ist die größte der Regionen. Die Südgrenze der Holarktis verläuft im Norden Mexikos (reicht jedoch im Hochland weiter nach Süden als an der Küste), schließt die Kapverdischen Inseln ein, verläuft entlang dem Nordrand der Sahara und der Arabischen Halbinsel, entlang dem Himalaya nach Südchina, schließt Taiwan aus und Japan ein.

Florenreich

Charakteristische Vertreter der Holarktis sind die Kieferngewächse (Pinaceae), Birkengewächse (Betulaceae), Buchengewächse (Fagaceae), Weidengewächse (Salicaceae) und mehrheitlich die Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) und Rosengewächse (Rosaceae). Des Weiteren haben auch die Kreuzblütler (Brassicaceae), Nelkengewächse (Caryophyllaceae), die Binsengewächse (Juncaceae) und die Gattung der Seggen (Carex) hier ihren Schwerpunkt.

Eine gewisse Differenzierung innerhalb des Florenreichs ergab sich durch die Eiszeiten des Pleistozäns: In Europa starb ein großer Teil der Pliozänflora aus, sodass die Flora Europas heute verarmt ist. Einige Familien wie die Magnoliengewächse, Hamamelidaceae und Styracaceae kommen deshalb nur in Nordamerika und in Asien, nicht mehr jedoch in Europa vor.

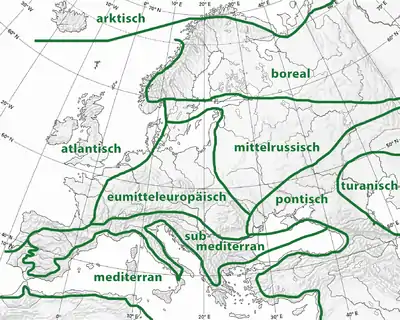

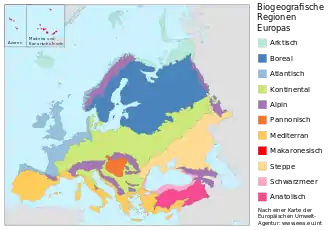

Das Florenreich der Holarktis wird in die arktische, boreale, atlantische, südeurosibirische, mediterrane und irano-turanische Florenregionen unterteilt. Die Florenregionen werden nach den in der Region vorkommenden taxonomischen Pflanzenarten bestimmt:

- arktische

- Hauptverbreitung in der baumlosen arktischen Tundra, bis in die Nadelwaldzone hinein reichend, auch in den Alpen, brauchen nur eine sehr kurze Vegetationszeit mit Tagesmittel unter 10 °C

- boreale

- Wesentlicher Bestandteil der großen Nadelwaldzone, Charakterbaum ist die Fichte – Picea abies. Viele dieser Florenelemente reichen weit nach Mitteleuropa hinein und einige subboreale Arten, z. B. Pinus sylvestris, sogar weit nach Süden.

- atlantische

- Eine Gruppe von Florenelementen, welche stark an das ozeanische Klima gebunden sind, teilweise in Mitteleuropa, aber kaum in Ost-Europa vertreten sind

- eumitteleuropäische

- Im Wesentlichen Arten, aus denen sich die Laubwaldzone zusammensetzt. Es sind mitteleuropäische Arten im engeren Sinne, deren Verbreitung nicht nach Osteuropa hineinreicht. Mitteleuropäische Arten im weiteren Sinne erreichen dagegen noch ganz Mittelrussland, jedoch teilweise bis zum Ural.

- mediterrane

- Geoelemente, welche die mediterrane Hartlaubzone bilden. Sie sind typisch für Gebiete mit Winterregen und einer ausgeprägten sommerlichen Dürrezeit.

- pontische

- – Arten der baumlosen osteuropäischen Steppen, in denen zwar die Sommer heiß, die Winter jedoch im Gegensatz zu dem mediterranen Gebiet viel kälter als in Mitteleuropa[1] sind.

- südsibirische

- Diese Arten haben ihren Verbreitungsschwerpunkt in den Übergangszonen zwischen den westsibirischen Steppen und der Taiga.

- turanisch-zentralasiatische

- Arten der südosteuropäischen Halbwüste, in Mitteleuropa selten auf Salzböden und manchmal auch an Meeresküsten.

Faunenreich

Das Faunenreich Holarktis wird in zwei Regionen Nearktis (Grönland und Nordamerika) und Paläarktis gegliedert. Die Grenze des Faunenreichs verläuft weiter im Süden, bzw. wird hier teilweise ein breiter Übergangsbereich zu den anderen Faunenreichen definiert. Die Grenze in Amerika wird entweder wie beim Florenreich gezogen (H. J. Müller) oder eine Übergangszone, die ganz Mittelamerika und die Karibik umfasst,[2] angenommen. In Afrika verläuft die Grenze südlich der Sahara, oder die Sahara wird als Übergangsbereich angenommen, gleiches gilt für Arabien, wobei der Südrand der Arabischen Halbinsel nicht dazuzählt.

Charakteristische Säugetiere sind die Elche (Alcinae), Echte Hirsche (Cervinae), die Luchse (Lynx), die Ziegen und Schafe (Caprinae), die Biber (Castoridae), die Pfeifhasen (Ochotonidae), unter den Insektenfressern die Maulwürfe (Talpidae) und Spitzmäuse (Soricidae) und unter den Nagern die Hüpfmäuse (Zapodinae) und Wühlmäuse (Arvicolinae). Typische Vogelfamilien sind die Raufußhühner (Tetraoninae), Alkenvögel (Alcidae) und Seidenschwänze (Bombycillidae). Unter den Insekten die Schmetterlingsfamilien Hesperiidae, Lycaenidae, Noctuidae, Notodontidae, Nymphalidae, Pieridae und Sphingidae.

Literatur

- H. J. Müller: Ökologie. 2. Auflage. Gustav Fischer, Jena 1991, ISBN 3-334-00398-1, S. 133 f.

- P. Sitte, E. W. Weiler, J. W. Kadereit, A. Bresinsky, C. Körner: Strasburger – Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 35. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2002, ISBN 3-8274-1010-X, S. 986.

- H. Walter, S.-W. Breckle: Ökologie der Erde. Band 1: Grundlagen. 2. Auflage. Gustav Fischer, Stuttgart 1991, ISBN 3-437-20454-8, S. 11 f.

- Dieter Heinrich, Manfred Hergt, Rudolf Fahnert: dtv-Atlas Erde. Physische Geographie. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2006, ISBN 3-423-03329-0, S. 266–267.

Weblinks

Einzelnachweise

- Heinrich Walter: Allgemeine Geobotanik. 3. Auflage. Ulmer, Stuttgart 1986, S. 38.

- Nentwig, Bacher, Beierkuhnlein, Brandl, Grabherr: Ökologie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2004, ISBN 3-8274-0172-0.