Hausenblase

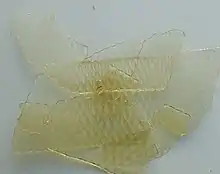

Die Hausenblase ist die getrocknete Schwimmblase des Hausen (auch bekannt unter dem Namen Beluga, eine Störart), der in den Flüssen um das Kaspische und das Schwarze Meer heimisch ist und der hauptsächlich der Gewinnung von Kaviar dient. Heute steht der Hausen (wie die anderen Störarten) unter Artenschutz. In die USA und andere Länder besteht Importverbot. Hausenblase ist deshalb kaum noch erhältlich. So werden Schwimmblasen von anderen Fischen, zum Teil aus Südamerika, auch unter diesem Namen angeboten. Die Schwimmblase wird nach dem Fang des Fisches ausgenommen, in heißes Wasser eingelegt, von Adern und den sie umgebenden Muskeln befreit und daraufhin getrocknet. Hausenblase besteht bis zu 70 % aus Kollagen.

Verwendung

Hausenblase löst sich nur im Sauren (z. B. in Weinsäure) und dient hauptsächlich zur Schönung (Klärung) von Wein und Bier. Durch Zufügen von etwas Hausenblase (ca. 1 Gramm pro Hektoliter) flocken Trubstoffe in der Flüssigkeit aus (Kollagen reagiert mit Gerbstoffen zu unlöslichen Verbindungen, die auch die anderen Schwebstoffe mitreißen) und setzen sich so schneller am Boden ab bzw. lassen sich dann leichter herausfiltern. Der Geschmack des Weines wird dadurch nicht beeinflusst. Das Verfahren wird heute zum Teil durch verfeinerte Filtrationsverfahren ersetzt.[1] Die Hausenblase wird heute noch zur Herstellung des Weines nach jüdischen Speisegesetzen verwendet, aber nur, wenn die Hausenblase von einem koscheren Fisch stammt.[2]

Bestimmte Ausnahmen zur Lebensmittelkennzeichnungspflicht[3] sind am 25. November 2007 ausgelaufen. Potentielle Allergene müssen seither als verpflichtende Angabe ausgewiesen werden. Nach Aussagen von Allergologen gibt es jedoch keine eindeutige Risikoabschätzung in diesem Punkt.[4] Im Gegensatz zu Albumin oder Lysozym bei der Weinherstellung sind Hausenblase oder Fischgelatine als Klärhilfsmittel von Wein oder Bier jedoch unbefristet von der Deklarationspflicht freigestellt.[5]

Hausenblase wurde schon im 16. Jahrhundert als Geliermittel (Hausen Blatern)[6] für Charlotten oder Sülzen[7], im 18. Jahrhundert auch zur Herstellung von medizinischen Pflastern (Blutstillung)[8] und zum Behandeln von Stoffen und Papieren (Appretur) gebraucht.[9] Der Hausenblasenleim wurde auch als „Gelatine“ für bestimmte Edeldruckverfahren wie Lichtdruck verwendet, da diese in Verbindung mit Chromaten unter Lichteinwirkung aushärtet.[10]

Fischleim

Hausenblase wird auch zur Herstellung von Hausenblasen-Leim, der auch unter dem Begriff Fischleim (Colla piscium; siehe auch Syndetikon) bekannt ist, verwendet. Die Herstellung des Leimes aus der getrockneten Hausenblase ist aufwändig. Hinzu kommt der hohe Preis für den Rohstoff, so dass Hausenblasenleim nur für spezielle Anwendungen bei Restaurierungsarbeiten und im Instrumentenbau (beispielsweise Geigenrestaurierungen) eingesetzt wird. Seine speziellen Eigenschaften sind eine besonders starke Adhäsion bei hoher Elastizität in ausgehärtetem Zustand sowie geringere Viskosität als vergleichbare Leime aus tierischen Produkten wie Hautleime oder Knochenleime.[11]

Einzelnachweise

- Schönung von Wein mit Hausenblase. Abgerufen am 2. Dezember 2017.

- Wie werden koschere Weine gemacht? — Wein.de. In: Wein.de. 15. April 2016 (wein.de [abgerufen am 2. Dezember 2017]).

- Mit dem Ziel des Verbraucherschutzes wurde im November 2003 eine Änderung der EG-Lebensmittelkennzeichnungsrichtlinie (2000/13/EG) verabschiedet.

- Ergebnisse der Prüfung mit dem Enzymallergosorbent-Test (EAST) (Memento vom 21. Oktober 2007 im Internet Archive) (PDF; 68 kB).

- BGBl. 2008 I S. 383: Achtzehnte Verordnung zur Änderung der Weinverordnung, betreffend Anlage 12 zu § 46b (als Umsetzung der EU-Richtlinie 2006/142/EG in nationales Recht).

- Balthasar Staindl: Ain künstlichs und nutzlichs Kochbuch. Otmar, 1547 (google.de [abgerufen am 10. Dezember 2017]).

- Anleitung zur Feineren Kochkunst. 2. viel verm. und verb. Aufl. Haas, 1824 (google.de [abgerufen am 10. Dezember 2017]).

- Handbuch der Drogisten-Praxis, Gustav Adolf Buchheister, Verlag von Julius Springer, Berlin, 3. Auflage, 1893 Online Digitalisat.

- Naturgeschichte und Technologie: für Lehrer in Schulen und für Liebhaber dieser Wissenschaften : Zur allgemeinen Schul-encyklopädie gehörig. Schulbuchhandlung, 1794 (google.de [abgerufen am 2. Dezember 2017]).

- Photographisches Archiv: monatl. Berichte über den Fortschritt der Photographie. Grieben, 1873 (google.de [abgerufen am 2. Dezember 2017]).

- Theodor Husemann: Handbuch der gesammten Arzneimittellehre: Mit besonderer Rücksichtnahme auf die zweite Auflage der Deutschen Pharmakopoe für Aerzte und Studirende. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-642-50689-5 (google.de [abgerufen am 2. Dezember 2017]).