Gift-Hahnenfuß

Der Gift-Hahnenfuß (Ranunculus sceleratus) ist eine Pflanzenart aus der Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) und auf der Nordhalbkugel weit verbreitet. Sein deutscher Trivialname bezieht sich auf die Giftigkeit, die auf den hohen Gehalt von ungefähr 2,5 % Protoanemonin zurückzuführen ist. Ein ähnlich hoher Wert findet sich auch bei einigen anderen Hahnenfuß-Arten, bei den meisten ist er deutlich geringer.

| Gift-Hahnenfuß | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Gift-Hahnenfuß (Ranunculus sceleratus) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Ranunculus sceleratus | ||||||||||||

| L. |

Beschreibung

Erscheinungsbild

Der Gift-Hahnenfuß wächst als einjährige bis ausdauernde, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von etwa 10 bis 80 cm erreicht. Die faserigen Wurzeln sind fast gleich dick. Der hohle, aufrechte, im oberen Bereich verzweigte Stängel ist kahl bis spärlich flaumig behaart.

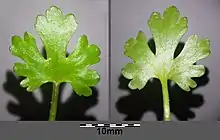

Laubblatt

Die Laubblätter sind grundständig und wechselständig am Stängel verteilt angeordnet. Die drei bis dreizehn Grundblätter und die unteren Stängelblätter bestehen aus Blattstiel sowie Blattspreite. Ihr fast kahler bis spärlich flaumig behaarter Blattstiel ist 1,2 bis 15 cm lang. Ihre mit einer Länge von 1 bis 5 cm und einer Breite von 1,5 bis 6,8 cm eine im Umriss fünfecke, nierenförmige, breit eiförmige bis fast kreisförmige Blattspreite mit einer breit herzförmigen Spreitenbasis und sie ist tief dreiteilig; wobei das zentrale Blattsegment keilförmig oder rhombisch und dreilappig ist, diese Blattlappen sind glatt oder ein- bis zweizähnig, die zwei seitlichen Blattsegmente sind schräg breit verkehrt-eiförmig oder schräg keilförmig und ungleich zweilappig oder bis zur Mitte zweispaltig. Manchmal sind sie ungeteilt, dann sind sie gekerbt bis gekerbt-gelappt und das Ende ist gerundet oder manchmal stumpf. Die Spreitenflächen sind kahl oder die Blattunterseite ist flaumig behaart. Die oberen Stängelblätter sind kurz gestielt und besitzen eine Blattspreite mit keilförmiger Basis und drei verkehrt-lanzettlichen Blattsegmenten.

.jpg.webp)

Blütenstand und Blüte

Der Gift-Hahnenfuß blüht je nach Standort zwischen Januar und November. In schirmtraubigen Blütenständen stehen viele Blüten und laubblattähnliche Hochblätter zusammen. Die oft gefurchten Blütenstiele sind 0,5 bis 1,5 cm lang und kahl oder spärlich flaumig behaart.

Die zwittrigen, radiärsymmetrischen, fünfzähligen Blüten besitzen einen Durchmesser von 0,4 bis 0,8 cm. Der walzenförmige Blütenboden (Rezeptakulum) ist kahl oder flaumig behaart. Die drei bis meist fünf schon nahe der Basis zurück gebogenen Kelchblätter sind mit einer Länge von 2 bis 5 mm und einer Breite von 1 bis 3 mm eiförmig-elliptisch und außen angedrückt flaumig behaart oder kahl. Die drei bis meist fünf freien, gelben Kronblätter sind mit einer Länge von 2,2 bis 4,5 mm und einer Breite von 1,4 bis 2,4 mm verkehrt-eiförmig. Auf den Kronblättern befinden sich Nektarien, um die, aber nicht auf ihnen, sich schwach entwickelte Schuppen befinden. Es sind 10 bis 19 Staubblätter mit ellipsoiden Staubbeuteln vorhanden. Es sind zahlreiche Fruchtblätter vorhanden, auf denen direkt, da ein Griffel fehlt, die noch auf der reifen Frucht erkennbare, etwa 0,1 mm große Narbe sitzt.

Frucht

In mit einer Länge von 3 bis 13 mm und einer Breite von 1,5 bis 7 mm ellipsoiden bis zylindrischen Sammelfrüchten stehen viele Einzelfrüchte zusammen. Die kahlen Einzelfrüchte (Achänen) sind mit einer Länge von 1 bis 1,2 und einem Durchmesser von 0,8 bis 1 mm schräg verkehrt-eiförmig, leicht seitlich abgeflacht, manchmal transversal zwei- bis dreifaltig und etwas angeschwollen an den Suturen, sowie einem meist geraden, etwa 0,1 mm langen Schnabel (= die haltbare Narbe).

Ökologie

Der Gift-Hahnenfuß ist eine einjährige Sumpfpflanze, die sich auf trocken fallenden Schlammböden als Pionierpflanze ansiedelt. Sie lebt dort amphibisch; im Wasser mit typischen Schwimmblättern. Die Blüten sind auf einer zylindrischen Blütenachse angeordnet, haben unbedeckte Nektarien und bis zu 100 Fruchtknoten.

Als Bestäuber fungieren vor allem zweiflüglige Insekten wie Fliegen. Seltener wurde auch Selbstbestäubung (Autogamie) beobachtet. Die etwas klebrigen Früchte werden häufig durch das Wasser ausgebreitet und bleiben nur selten an Tieren haften und werden auf diese Art ausgebreitet. Der Gift-Hahnenfuß besitzt zudem langlebige Samen, die im Frühjahr (bei kürzer werdenden Nächten) keimen.

Giftigkeit

Der Gift-Hahnenfuß hat einen scharfen Geschmack und ist in allen Pflanzenteilen giftig.

Hauptwirkstoffe sind: Ranunculin, Anemonin und Protoanemonin.

Vergiftungserscheinungen sind: Schwere Allgemeinempfindungen wie Betäubung, Schwindel, Schwere im Kopf, Ohnmachten, schneller und schwacher Puls, heftige Magenschmerzen; schließlich kann auch der Tod eintreten.

Das Heu ist bei Tieren ungefährlich, zu tödlichen Vergiftungen kann es nur bei massenhaftem Auftreten von Weidelgras kommen. Dabei kann es auch zu einer Gastroenteritis, einer hämorrhagischen Nephritis und zu zentralnervösen Erregungen und Krämpfen kommen. Nur eine ungewöhnlich große Aufnahme führt zum Tod durch Herz- und Atemlähmung.

Beim Menschen kann es – wie beim Brennenden Hahnenfuß und anderen Hahnenfuß-Arten – durch Übergang des in der Pflanze enthaltenen Ranunculin in das stark ätzend wirkende Anemonin[2] zu Hautreizungen kommen, die sich in Jucken, Röte, Schwellung und Blasenbildung zeigen. Es können aber auch schmerzhafte Furunkel und mehr oder weniger tiefgehende Gewebezerstörungen entstehen. Ganze Glieder können danach aussehen wie bei einer Verbrennung 2. Grades.

Die dänische Bezeichnung „Bettler-Hahnenfuß“ kommt daher, dass sich Bettler an sichtbaren Körperstellen mit dem Pflanzensaft einrieben, um dadurch Mitleid erregende Wunden mit Ausschlag hervorzurufen.

Vorkommen

Der Gift-Hahnenfuß ist auf der Nordhalbkugel weit verbreitet und kommt sowohl in Eurasien wie Nordamerika vor. Er gedeiht an Gewässern und in feuchten Wiesen und ist vor allem aus sehr nährstoffreichen humosen Schlammböden auf zeitweise über die Ufer tretenden Gewässern zu finden. Er ist in Mitteleuropa eine Charakterart des Ranunculetum scelerati aus dem Verband Bidention.[3]

Unterarten

Der Gift-Hahnenfuß kommt in Europa in zwei Unterarten vor:

- Ranunculus sceleratus subsp. reptabundus (Rupr.) Hultén, kommt in Europa nur in Nordrussland vor

- Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus, ist die in West-, Mittel- und Osteuropa verbreitete Sippe.

Quellen

- Wang Wencai, Michael G. Gilbert: Ranunculus. In: Flora of China. Volume 6, 2001, S. 421: Ranunculus sceleratus – online. (Abschnitt Beschreibung und Vorkommen)

- Alan T. Whittemore: Ranunculus. In: Flora of North America. Volume 3, 1997: Ranunculus sceleratus – online. (Abschnitt Beschreibung und Vorkommen)

- Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender Länder. Die häufigsten mitteleuropäischen Arten im Portrait. 7., korrigierte und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011, ISBN 978-3-494-01424-1.

- Lutz Roth, Max Daunderer, Kurt Kormann: Giftpflanzen Pflanzengifte. 6. Auflage. Nikol, Hamburg 2012, ISBN 978-3-86820-009-6.

Weblinks

- Gift-Hahnenfuß. FloraWeb.de

- Gift-Hahnenfuß. In: BiolFlor, der Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland.

- Steckbrief und Verbreitungskarte für Bayern. In: Botanischer Informationsknoten Bayerns.

- Ranunculus sceleratus L. In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. Abgerufen am 19. Oktober 2015.

- Verbreitung auf der Nordhalbkugel nach: Eric Hultén, Magnus Fries: Atlas of North European vascular plants 1986, ISBN 3-87429-263-0

- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben)

- Giftpflanze.

- Datenblatt zu Ranunculus sceleratus.

Einzelnachweise

- Jaakko Jalas, Juha Suominen: Atlas florae europaeae. Band 8 (Nymphaeaceae to Ranunculaceae). Helsinki 1989, ISBN 951-9108-07-6, S. 181.

- Josef Domes: Anmerkungen zur Pharmakologie des Hahnenfusses. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 7, 1989, S. 337 f.

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8. Auflage. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2001, ISBN 3-8001-3131-5. Seite 409.