Fotolithografie (Drucktechnik)

Mit Fotolithografie oder Photolithographie wird ein Verfahren bezeichnet, mit dem fotografische Aufnahmen von einer zu reproduzierenden Vorlage in den Tonwerten korrigiert, auf den Lithografiestein übertragen und zum Druck vorbereitet werden. Nachdem der Steindruck in den 1950er Jahren vom Offsetdruck verdrängt worden war, blieb nur noch die irreführende Berufsbezeichnung Fotolithograf, obwohl dieser Beruf nichts mehr mit einem Lithografiestein zu tun hatte. Die spätere korrekte Berufsbezeichnung lautete Druckvorlagenvorbereiter/in – Fachrichtung Offsetdruck.[1]

Geschichte

Nach der Erfindung der Fotografie und des Glasgravurrasters gab es Versuche, die neue Technik auch in der Lithografie einzusetzen. Schon der Franzose Niépce kopierte 1822 fotografische Negative auf den Lithostein. Ihm war bekannt, dass eine lichtempfindliche Asphaltschicht ihre Löslichkeit verliert, wenn man sie einige Stunden dem Sonnenlicht aussetzt. Mit Äther wurde der belichtete Stein entwickelt und zurück blieb ein positives Asphaltbild stehen, das Farbe annahm und auf Papier übertragen werden konnte.[2]

Bei diesen mit Hilfe der Fotografie erstellten Steindrucken handelte es sich jedoch nicht mehr um Originallithografien, sondern um relativ schlechte Reproduktionen, also Kopien einer Vorlage, die kaum Halbtöne aufwiesen. Es gab zu dieser Zeit noch keine Möglichkeit, das fotografische Bild in druckbare Halbtöne aufzulösen. Als Erfinder des Rasters gilt Georg Meisenbach, der 1881 den hochpräzisen Glasgravurraster entwickelte und damit erstmals auf fotografischem Wege Halbtöne in druckbare Rasterpunkte zerlegen konnte. Aufgrund der differenzierten Tonwertwiedergabe ermöglichte diese Technik die gedruckte Wiedergabe in sechs oder vier Farben anstelle von zwölf oder mehr und war damit bei weitem wirtschaftlicher als die konventionelle Chromolithografie.[1]

Grundsätzlich sind in der Fotolithografie drei Verfahrensstufen zu unterscheiden, nämlich erstens die fotografische Aufnahme und die Erstellung der Farbauszüge, zweitens die manuelle Korrektur durch den Fotolithografen und drittens die Übertragung der Aufnahme auf den Stein durch die Steinkopie und die Druckvorbereitung des Lithografiesteins.[3]

Reprofotografie

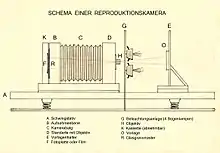

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde von Karl Schumacher und der Firma Klimsch & Co eine Reproduktionskamera oder Reprokamera entwickelt, mit der zweidimensionale Vorlagen exakt reproduziert werden konnten. Diese Kamera war erheblich größer als die herkömmlichen Atelier- oder Handkameras und konnte einen großen Raum ausfüllen. Schon 1861 hatte James Clerk Maxwell die Filtertechnik für Farbauszüge entwickelt und 1881 folgte Meisenbach mit der Erfindung des Glasgravurrasters. Damit waren die Voraussetzungen für den Einsatz der Fotografie in der Reprotechnik geschaffen.

Eine horizontale Reprokamera war auf ein Schwingstativ montiert, das jede Erschütterung des Gebäudes auffing. Sie bestand aus einem Vorlagenhalter und einer Beleuchtungseinrichtung mit zwei oder vier Kohlenbogenlampen. Die Standarte, in der sich das auswechselbare Objektiv befand, war über einen flexiblen Balg mit dem hinteren Teil der Kamera verbunden, der die Rasteranlage und die Kassette mit dem lichtempfindlichen Material enthielt. Nach der Aufnahme wurde die Kassette lichtdicht verschlossen und das belichtete fotografische Material (Glasplatte oder Film) in der Dunkelkammer entwickelt. Oft war der Raum so angelegt, dass sich der hintere Teil der Kamera direkt in der Dunkelkammer befand.[3]

Von einer farbigen Vorlage erstellt der Reprofotograf mit Hilfe von Farbfiltern Farbauszüge. Ein Vierfarbdruck erfordert je einen Farbauszug für Gelb, Rot, Blau und Schwarz. Der Reprofachmann nennt diese Farben Gelb oder Yellow, Magenta, Cyan und Tiefe oder Schwarz. Bei der Belichtung wird im Objektiv ein Farbfilter vorgeschaltet, der der Komplementärfarbe des Farbauszugs entspricht, also ein Violettfilter für Gelb, ein Grünfilter für Rot und ein Orangefilter für Blau. Schwarz, das lediglich zur Erhöhung des Kontrasts dient, wird ohne Filter aufgenommen.[3]

Um die Farbauszüge drucken zu können, ist eine Zerlegung in Rasterpunkte notwendig. Diese Aufrasterung erfolgt ebenfalls in der Reproduktionskamera, indem vor die zu belichtende fotografischen Platte oder den Film eine Rasterscheibe geschaltet wird.

Beim Vierfarbdruck, bei dem zur Darstellung eines Farbbildes mehrere Raster übereinander gedruckt werden, versucht man den Moiré-Effekt durch einen Winkelabstand von 30° je Farbauszug zu vermeiden. Gelb ist davon ausgenommen, weil das entstehende Moiré kaum sichtbar ist. Gebräuchliche Rasterwinkel beim vierfarbigen Druck sind nach DIN 16 547: Gelb = 0°, Cyan = 75°, Schwarz = 135°, Magenta = 15° oder Gelb = 0°, Cyan = 15°, Schwarz = 45°, Magenta = 75°[3]

Manuelle Korrekturen

Nach dem Trocknen der Aufnahmen begann die Arbeit des Fotolithografen, denn die Ergebnisse aus der Reprofotografie waren fehlerhaft und bedurften der manuellen Retusche. Sein Arbeitsplatz bestand aus einem Leuchttisch, der ein leichtes Gefälle von hinten nach vorn aufwies. Mehrere Lampen mit möglichst gleichmäßigem neutralem Licht durchleuchteten eine lichtdurchlässige, aber undurchsichtige Milchglasscheibe. Auf dieser Glasplatte beurteilte der Fotolithograf die Farbauszüge, um danach die notwendigen Korrekturen durchzuführen. Er hatte hierfür bestimmte Chemikalien und Werkzeuge zur Verfügung.[3]

Zu den Chemikalien gehörte Farmerscher Abschwächer um Tonwerte aufzuhellen, sowie Quecksilberverstärker und Keilitzfarbe, um Tonwerte abzudunkeln. Rötel diente zum Abdecken lichtundurchlässiger Partien. Außerdem benutzte der Fotolithograf abzieh- oder abwaschbaren Abdecklack, mit dem er nicht zu verändernde Partien auf der Aufnahme schützen konnte. Er hatte nun die Möglichkeit, den Farbauszug insgesamt in einer flachen Schale mit Abschwächer oder Verstärker zu bearbeiten. Partielle Retuschen nahm er mit dem Pinsel vor. Alle Korrekturen unterlagen jedoch seiner persönlichen Beurteilung und Erfahrung. Das Ziel war, der Vorlage oder dem Original beim Druckergebnis möglichst nahezukommen. Gute, erfahrene Fachleute erreichten dieses Ergebnis zumeist auf Anhieb. Weitere Arbeitsutensilien des Fotolithografen waren Marderhaar-Pinsel in verschiedener Stärke, Lineal, Ziehfeder, Schaber und nicht zuletzt der Fadenzähler.[3]

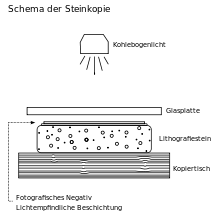

Negative Steinkopie

Die fertig retuschierten Negative dienten als Kopiervorlagen für die Steinkopie. Ein vorbereiteter Stein wurde mit einer Eiweißchromatlösung lichtempfindlich gemacht. Diese bestand aus einer Lösung von destilliertem Wasser, Trockeneiweiß, Ammoniak und Ammoniumbichromat, mit der der Stein begossen und in einer Schleuder gleichmäßig verteilt und getrocknet wurde. Der Fotolithograf legte nun das retuschierte Negativ Schicht auf Schicht auf den Stein und beschwerte es mit einer Glasplatte. Die Partien außerhalb des Negativs bekamen eine Abdeckung aus schwarzem Papier. In einem Steinkopiergerät erfolgte die Belichtung mit Kohlenbogenlicht, wodurch die belichteten Partien gehärtet wurden. Anschließend walzte man den Stein mit schwarzer Druckfarbe ein und in einem flachen, mit Wasser gefüllten Becken wurde die Kopie mit einem Wattebausch entwickelt. Die nichtbelichteten Partien lösten sich und auf dem Stein erschien ein positiver seitenverkehrter Farbauszug. Dieser konnte nun nochmals manuell bearbeitet werden, bevor der Stein für den Druck vorbereitet wurde.[1]

Positive Steinkopie

Bei einem zweiten Verfahren wurde anstelle des fotografischen Negativs ein gerastertes Diapositiv eingesetzt. Diese Methode hatte den Vorteil, dass das positive Bild nochmals vom Fotolithografen bearbeitet werden konnte. Der Belichtungsvorgang lief wie bei der Negativkopie ab, allerdings wurden jetzt die nichtdruckenden Partien des Bildes gehärtet, während die unbelichteten Stellen weich und wasserlöslich blieben und nach der Entwicklung zum Druck vorbereitet wurden. Diesen chemischen Vorgang nennen Lithograf und Steindrucker Ätzen. Dabei sollen die fettfreundlichen druckenden Partien, also die Zeichnung, in ihrer Eigenschaft verstärkt werden und die nichtdruckenden Teile des Steins fettabstoßend und wasseraufnahmefähig bleiben. Die Ätze besteht aus einer Mischung von Salpetersäure, Gummi arabicum und Wasser, die mit einem Schwamm auf die Steinoberfläche aufgetragen wird und einwirkt. Durch das Ätzen wird nichts entfernt oder weggeätzt, sondern lediglich die Druckeigenschaft des Steins optimiert. Der Vorgang kann mehrmals wiederholt werden und gilt als abgeschlossen, wenn die ersten Probedrucke ohne jede Veränderung erfolgt sind.[2]

Siehe auch

Literatur

- Walter Dohmen: Die Lithographie: Geschichte, Kunst, Technik. Dumont Taschenbücher, Köln 1982, ISBN 3-7701-1431-0.

- Henry Cliffe: Lithographie heute, Technik und Gestaltung. Ravensburg 1968.

- Helmut Kipphan: Handbuch der Printmedien. 1. Auflage. Springer Verlag, Heidelberg 2000, ISBN 3-540-66941-8.

- Jürgen Zeidler: Lithographie und Steindruck in Gewerbe und Kunst, Technik und Geschichte. Christophorus-Verlag, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-419-53486-1.

- Jürgen Zeidler: Lithographie und Steindruck. Ravensberger Buchverlag, 1994, ISBN 3-473-48381-8.

Weblinks

Einzelnachweise

- Fotolithografie, abgerufen am 29. Juni 2009 (Memento vom 3. Juli 2009 im Internet Archive)

- Walter Domen: Die Lithographie: Geschichte, Kunst, Technik. Dumont Taschenbücher, Köln 1982, ISBN 3-7701-1431-0, S. 238–240.

- Entwicklung der Reprotechnik, abgerufen am 3. Juli 2009 (MS Word; 64 kB)