Eulasia pareyssei

Eulasia pareyssei ist ein Käfer aus der Familie der Glaphyridae, die zur Überfamilie der Blatthornkäferartigen gehört. Die Gattung Eulasia ist in Europa mit acht Arten in drei Untergattungen vertreten. Eulasia pareyssei gehört zur Untergattung Vittateulasia und kommt nur in Südosteuropa vor.[1]

| Eulasia pareyssei | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

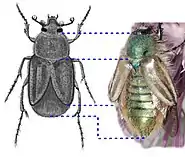

Eulasia pareyssei sich präsentierend | ||||||||||

| Systematik | ||||||||||

| ||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||

| Eulasia pareyssei | ||||||||||

| (Brullé, 1832) |

Bemerkungen zum Namen

Der Käfer wurde erstmals unter dem Namen Amphicoma pareyssei 1832 von Brullé beschrieben.[2] Der Gattungsname pareyssei nimmt auf den Naturalienhändler Ludwig Parreyssi in Wien Bezug.[3] Unabhängig davon wurde der Käfer auch 1834 von Germar unter dem Namen Amphicoma Laserri beschrieben.[4] Korrekt müsste der Artname Lasserrei (sprich Lassēri) geschrieben werden, denn der Käfer ist dem Genfer Cl. Lassere gewidmet.[3] Später wird die Beschreibung von Germar auch in der Schreibweise lasserrei zitiert und der Käfer vorwiegend lasserrei genannt.[5] Germar gibt eine ausführliche lateinische Beschreibung und fügt eine Zeichnung bei (in Abb. 2 links[4]). Heute werden Eulasia laserri und Eulasia lasserrei als Synonyme zu Eulasia pareyssei geführt.[1][5]

Die Gattung Eulasia wurde 1848 durch Truqui von der Gattung Amphicoma abgetrennt, indem er Amphicoma nur im strengen Sinn von Latreille, nicht im erweiterten Sinn von Schönherr definierte.[6] Truqui erwähnte die Bedeutung des Wortes Eulasia nicht. Sie ist jedoch leicht aus altgr. λάσιος, lasios für „haarig, struppig“ mit der verstärkenden Vorsilbe ευ- eu- als Hinweis auf die besonders starke Behaarung herzuleiten. Auch der ehemalige Gattungsname Amphicoma (altgr. αμφί amphi „um … herum“ und κόμη kome „Haar, Mähne“) spielt auf die dichte Behaarung an.[7] Im Englischen nennt man die Käfer mit dem Trivialnamen auch bumble bee scarab beetles (Hummel-Blatthornkäfer).

Der Name der Untergattung Vitateulasia erklärt sich dadurch, dass der Typus der Untergattung die von Fabricius als Melolontha vittata (lat. gebänderte[3] Melolontha) beschriebene Eulasia vittata ist.[5]

|

|

| Abb. 2: Kopf, Aufsicht | |

| Abb. 1: Ausschnitt Halsschild vor dem Schildchen, Hinterrand z. T. rot |

|

| |

| Abb. 3: Größenzunahme (Schema links nach Germar)[4] |

Abb. 4: Seitenansicht |

| |

| Abb. 5: Ausschnitt linke Flügeldecke, hinteres Drittel, innen | |

| |

|

Abb. 6: Tarsus des rechten Vorderbeins beim Männchen |

| Abb. 7: Zwei Käfer in Kopula von vorn | |

Merkmale des Käfers

Der Käfer ist lang und zottig behaart. Bezüglich der Angaben zur Größe ist eine Besonderheit zu beachten. Bei geschlossenen Flügeldecken bedecken diese den Hinterleib zu etwa vier Fünfteln. Der Körper misst dann dreizehn bis fünfzehn Millimeter (Abb. 4). Wenn sich das Insekt jedoch präsentiert (Taxobild), spreizt es die Flügel, plattet den Hinterleib ab und vergrößert so seine Oberfläche und Länge beträchtlich. Der Hinterleib wird bis zu 40 % länger (Längenvergleich Abb. 3).

Kopf und Halsschild sind metallisch grün bis goldgrün glänzend, selten blaugrün. Die Flügeldecken sind scheinbar hell- und dunkelbraun längs gestreift. Die Oberseite des Hinterleibs, die beim Wegklappen der Flügel sichtbar wird, ebenso wie die Körperunterseite sind gold bis goldgrün.

Der grüne Kopf (Abb. 2) ist weiß bis graugelb lang behaart, im Bereich der Augen ist die Behaarung schwarz. Die zehngliedrigen Fühler haben ein großes Basalglied. Dieses ist wie das folgende kugelige Glied dicht lang schwarz behaart. Die drei letzten Fühlerglieder bilden eine rundliche, knopfartige Keule. Die Fühler sind schwarz, die Keule braunrot aufgehellt. Der über der Oberlippe liegende Clypeus ist etwa rechteckig, vorn und an den Seiten steil aufsteigend und vorn leicht konkav. Beim Weibchen ist er vorn angedunkelt. Er ist durch eine deutliche Naht von der Stirn abgesetzt. An der Basis ist er zur Aufnahme der Fühlereinlenkung ausgerandet. Der Oberkiefer ist von oben nicht sichtbar. Der Außenrand der Mandibeln ist abgerundet, die Spitze zweizähnig.

Kopf, Halsschild und das ebenfalls grüne Schildchen sind dicht und ziemlich grob punktiert. Beim Halsschild berühren sich die Punkte häufig. Die Punktierung erstreckt sich jedoch nicht über den ganzen Halsschild, nahe der Basis finden sich auch stark glänzende unpunktierte Stellen. Abb. 1 zeigt einen vor dem Schildchen gelegenen Ausschnitt des Halsschilds; die Haare sind zur besseren Sicht zur Seite gekämmt, eine unpunktierte Stelle ist deutlich als dunklerer Bereich zu erkennen.

Der Halsschild ist breiter als lang, die Vorder- und Hinterecken sind abgerundet. Der Halsschild ist glänzend und nicht chagriniert. Die Basis ist gerandet (in Abb. 1 ist im rechten oberen Bildbereich der Rand rot nachgezogen).

Die Flügeldecken sind zerstreuter und feiner als Kopf und Hals punktiert. Sie sind zusammen etwas breiter als der Halsschild. Sie klaffen hinten auseinander und sind am Ende einzeln stumpf zugespitzt. Sie sind relativ kurz und lassen das Ende des Hinterleibs unbedeckt.

Die Flügeldecken sind gleichmäßig gelbbraun gefärbt und schwarz gerandet, durch verschiedenfarbige Behaarung erscheinen sie jedoch gestreift (Abb. 5). Die Behaarung ist teilweise dunkelbraun, teilweise beige und viel kürzer als die zottige Körperbehaarung. Die beigen Haare bilden drei Längsstreifen. Der innere verläuft entlang der Flügeldeckennaht, der äußere entlang dem Außenrand der Flügeldecken, der dritte zwischen diesen beiden. Zwischen den drei beigen Streifen bilden fast schwarze Haare zwei dunkelbraune Längsstreifen. Der Rand der Flügeldecken ist borstig bewimpert. Die Borsten stehen zur Seite bis schräg nach hinten ab. Der beborstete Bereich erstreckt sich auf den Großteil des Außenrands, den Flügeldeckenabschluss und den hinteren Teil des Innenrands der Flügeldecken.

Die Seiten des Hinterleibs sind sehr dicht weißlich behaart, zum Körperende hin wird die Behaarung gelblich (Abb. 4). Die Stigmen liegen offen im obersten, seitlich gelegenen Teil der Sternite, nicht in der darüberliegenden Membran.[8]

Die Tarsen der Beine sind alle fünfgliedrig. Die Klauen des Klauenpaars sind gleich groß und ohne Besonderheiten. Die Vorderbeine sind durch drei Zähne am Außenrand als Grabbeine ausgebildet. Die Tarsen des Vorderbeins sind hinter dem auf der Spitze der Vorderschiene innen stehenden beweglichen Dorn eingelenkt. Sie sind schlank, die ersten vier Glieder länger als breit. Beim Männchen befindet sich auf der Innenseite der Vordertarsen eine Reihe kurzer dicker Borsten, die einen Kamm bilden (Abb. 6) und beim Weibchen fehlen. Mittel- und Hintertarsen sind fein und dicht behaart.[5][9][2][10][6]

Biologie

Die Gattung Eulasia zusammen mit der Gattung Pygopleurus stellen die wichtigsten Bestäuber der Mohngilde dar, nämlich von Pflanzen mit roten, duftlosen, becher- bis schalenförmigen Blüten mit einem dunklen Zentrum. Untersuchungen des Sehpigments von Eulasia pareyssei lassen den Schluss zu, dass die Empfindlichkeit gegenüber roten Farben relativ groß ist.[11] Der Käfer ist aber auch auf violetten Blüten und wohl am häufigsten auf gelben Blüten anzutreffen.

Die Tiere erscheinen erst Mitte Mai und bleiben bis Mitte Juni häufig, verschwinden dann aber binnen weniger Tage. Sie verbringen die Nacht und die kühlen Morgenstunden starr in Blüten und fliegen in den warmen Tagesstunden ähnlich wie Bienen herum.[6]

Verbreitung

Die Art kommt in Albanien, Mazedonien, Bulgarien, Griechenland, den Nordägäischen Inseln und dem europäischen Teil der Türkei vor.[1]

Weblinks

Einzelnachweise

- Systematik und Verbreitung der Art Eulasia pareyssei bei Fauna Europaea, abgerufen am 18. Jan. 2017

- M. Brullé: Expédition scientifique de Morée, Tome 3, Zoologie, 2. Section, Paris 1832, S. 183 in der Google-Buchsuche

- Sigmund Schenkling: Erklärung der wissenschaftlichen Käfernamen (Art)

- Germar: Fauna Insectorum Europae, Halle 1824, Fasciculus XVII, tab. (Abb.) 4 nicht durchpaginiert, im Suchfeld eingeben: Amphicoma Laserri in der Google-Buchsuche

- Jaques Baraud: « Contribution à la connaissance du genre Eulasia Truqui … » in Revue Suisse de Zoologie, Band 97, Heft 1, S. 107–138 Genf, März 1990 Artbeschreibung S. 134 als Eulasia pareyssei

- Eugenio Truqui: Amphicoma et Eulasia in Studi entomologici, Turin 1848, Artbeschreibung S. 25 als Eulasia lasserrei

- Camille Jacquelin Du Val: Genera des coléoptères d’Europe comprenant leur classification en familles …, 3. Band, Paris 1859–1862, Erklärung des Gattungsnamens Amphicoma in der Google-Buchsuche

- coleo-net

- Le Compte de Castelnau: Histoire naturelle des Insectes – Coléoptères, 2. Bd., Paris 1840, S. 153 als Amphicoma pereyssei

- Hermann Burmeister: Handbuch der Entomologie, 4. Band, Berlin 1844, Seite 23 als Amphicoma Lasserrei in der Google-Buchsuche

- Nicole Sommer: Wenn Käfer rot sehen Diplomarbeit (2010), Universität Wien, Fakultät für Lebenswissenschaften Abstract