Cembalokonzerte (Bach)

Von Johann Sebastian Bach sind sieben Konzerte für ein Cembalo, Streicher und Basso Continuo in einer gemeinsamen Sammelhandschrift erhalten – eins davon setzt zusätzlich zwei Blockflöten ein. Darüber hinaus existieren drei Konzerte für zwei Cembali, zwei für drei und ein Konzert für vier Cembali, jeweils mit Streichern und Basso Continuo.

Nicht Gegenstand dieses Artikels sind Bachs Konzerte für Cembalo solo ohne Orchester. Dies ist zum einen eine Sammlung von sechzehn Bearbeitungen von Konzerten fremder Autoren (BWV 972 bis 987), die Bach in Weimar vorgenommen hatte, um das neue Genre zu studieren, sowie andererseits das Italienische Konzert BWV 971, das Bach 1734 innerhalb des zweiten Teils der Clavierübung veröffentlichte.

Entstehung

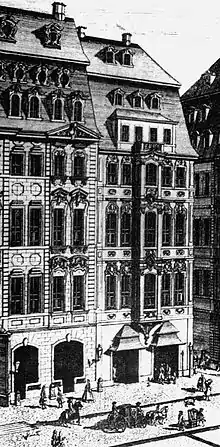

Die Cembalokonzerte entstanden in Leipzig etwa zwischen 1729 und 1740, als Bach das von Telemann gegründete Collegium Musicum leitete und Konzerte im Zimmermannischen Caffee-Hauß veranstaltete. Nach einem ersten Experiment 1720/21 im fünften Brandenburgischen Konzert setzte Bach hier erstmals in größerem Umfang das Cembalo als Soloinstrument ein. Die Biographen nehmen an, dass Bach in den Konzerten mit mehreren Solocembali auch seinen beiden ältesten Söhnen Gelegenheit geben wollte, solistisch aufzutreten und entsprechende Erfahrungen zu sammeln.

Nach dem Tod Augusts des Starken durfte für einige Monate nicht öffentlich musiziert werden; am 17. Juni 1733 kündigte die Leipziger Presse die Wiederaufnahme der Konzerte des Collegium Musicum zum folgenden Tag an und versprach ein besonderes Instrument: „ein neuer Clavicymbal, dergleichen allhier noch nicht gehöret worden“[1]. Dies war wohl die Gelegenheit, bei der Bach seine Cembalokonzerte vorstellte. Wenn das neue Instrument nicht einfach ein großes Cembalo mit 16-Fuß-Register gewesen war, könnte es sich um ein Lauten- oder Gambenclavier oder ein großes Pantalon in Flügelform gehandelt haben[2]. Das Hammerklavier war bis in die 1740er Jahre noch nicht weit genug entwickelt, um Bachs Ansprüche zu befriedigen, und wurde auch 15 Jahre später allgemein nur als Solo- und Kammermusikinstrument angesehen: „Dieses ist ein Cammer-Instrument, und daher zu keiner starcken Kirchen-Music oder ganzem Orchestre bequem.“ (Johann Mattheson[3]).

In den allermeisten Fällen zeigen erhaltene Urfassungen, Untersuchungen der Handschrift sowie stilistische Überlegungen, dass Bach ein bereits existierendes Konzert für ein anderes Instrument bearbeitete. Einzelsätze der Konzerte kommen daneben als instrumentale Einleitungssätze von Kantaten vor und gehen dabei in jedem Fall unabhängig ebenfalls auf die zugrundeliegende Urform, also nicht auf deren Version als Cembalokonzert zurück.

Bei einem Original mit Violine sah sich Bach gezwungen, wegen des Tonumfangs (bei der Violine bis e’’’, beim Cembalo nur bis d’’’) das Konzert um einen Ganzton nach unten zu transponieren. Zwei Bearbeitungsmethoden lassen sich unterscheiden: Entweder ist die linke Hand des Soloinstruments Träger der ursprünglichen Basslinie, und Cello und Bass des Orchesters werden nur in den Tuttipassagen hinzugefügt, oder der Orchesterbass behält seine Basslinie, und Bach fügte eine neue Stimme hinzu für die linke Hand des Cembalos.

Die Musikpraxis akzeptiert bis heute nicht voll, dass Bach eine Violine durch ein Cembalo ersetzen wollte, obwohl viele Detailverbesserungen und die gesamte Art der Umarbeitung der Solostimmen (beim Ersetzen violintypischer Figuren durch Cembalo-geeignete Passagen) genug Sorgfalt und Interesse des Autors erkennen lassen; es handelt sich sicher nicht um ungeliebte Gelegenheitsarbeiten. Bis auf eine Ausnahme sind keine Continuostimmen erhalten, und hier wird vermutet, dass sie zum zugrundeliegenden Oboenkonzert gehörten, denn es ist sehr zweifelhaft, dass die Stücke mit zusätzlichem Continuocembalo gespielt wurden. In diesen Werken und einigen kammermusikalischen Sonaten mit obligatem Cembalo sehen viele Forscher Bachs Bestreben, sich von der gängigen Basso-Continuo-Praxis zu lösen, und tendieren inzwischen dazu, in diesen Konzerten Fassungen letzter Hand zu sehen, die nach Bachs Willen an Stelle der Originalversionen treten sollten.

Die Konzerte der autographen Handschrift

Nach heutigem Kenntnisstand[4] schrieb Bach etwa 1738 zunächst das Konzert g-Moll BWV 1058 und das Fragment BWV 1059, danach auf anderem Papier und mit anderen Überschriften die übrigen sechs Konzerte. Die Lagen wurden später in umgekehrter Reihenfolge gebunden, so dass die heutige Zählung (auch im Bachwerkeverzeichnis) abweicht.

Konzert d-Moll BWV 1052

- Sätze

- Allegro ¢ d-Moll

- Adagio 3/4 g-Moll

- Allegro 3/4 d-Moll

- Weitere Fassungen

- Eine Variante, ebenfalls als Cembalokonzert: BWV 1052a, vermutlich von Carl Philipp Emanuel Bach arrangiert[5]

- Satz 1 in Kantate 146 Wir müssen durch viel Trübsal mit konzertierender Orgel

- Satz 2 ebenfalls in Kantate 146, mit konzertierender Orgel und hinzugefügtem Chorsatz.

- Satz 3 als Eingangssatz zu Kantate 188 Ich habe meine Zuversicht mit konzertierender Orgel, nur bruchstückhaft überliefert.

- Werk

Stilistische Gründe und solche des Tonumfangs legen eine Urform in d-Moll für Streicher nahe; besonders die unbegleiteten Soli spielen sehr deutlich mit den Möglichkeiten der leeren d- und a-Saite einer Violine (ein sogenannter Bariolage-Effekt). Auffällig ist der rein dreistimmige Streichersatz im Schlusssatz; eine nähere Untersuchung zeigt, dass auch im ersten Satz keine echte Vierstimmigkeit entsteht. Möglicherweise basieren beide Sätze ursprünglich auf einem Konzert mit dreistimmigem Tutti; der tatsächlich vierstimmige Mittelsatz weist aber nur einen geringen Tonumfang des Soloinstruments auf und könnte aus einer anderen Quelle stammen. Allgemein vermutet die Forschung eine Erstfassung eines anderen Komponisten (als Violinkonzert), die Bach (ebenfalls für Violine) bearbeitete und um einen eigenen Mittelsatz ergänzte. Auf dieser Basis hätte er anschließend einerseits Kantatensätze mit konzertierender Orgel, andererseits das Cembalokonzert erstellt.

Das wohl am häufigsten aufgeführte Werk dieser Gruppe zeichnet sich durch eine ungewöhnlich leidenschaftliche Stimmung aus. Zweifeln an Bachs Autorschaft begegnete Albert Schweitzer mit der Gegenfrage: Wer außer Bach hätte denn ein solches Werk schreiben können? Die reichen Verzierungen der Solostimme im Mittelsatz verdecken ein wenig die Tatsache, dass sie und die Linie der ersten Violine einander imitieren.

Konzert E-Dur BWV 1053

- Sätze

- (ohne Bezeichnung) c E-Dur

- Siciliano 12/8 cis-Moll

- Allegro 3/8 E-Dur

- Weitere Fassungen

- 1. Satz in Kantate 169 Gott soll allein mein Herze haben (mit obligater Orgel)

- 2. Satz als Arie Stirb in mir, Welt, ebenfalls in Kantate 169 (mit Solo-Orgel und Altstimme).

- 3. Satz als Einleitungssinfonie in Kantate 49 Ich geh und suche mit Verlangen mit obligater Orgel.

- Entstehung

Bei diesem Konzert legt der geringe Tonumfang ein Konzert für Blasinstrument als Urfassung nahe. Hier wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, darunter ein Oboenkonzert in Es-Dur[6]. In jüngerer Zeit wurde die Bratsche als Soloinstrument vorgeschlagen; dem ist entgegenzuhalten, dass es zu wenig barockes Vergleichsmaterial für dieses Instrument gibt, um diese These zu stützen – Bach selbst hat im Sechsten Brandenburgischen Konzert eine virtuosere Behandlung der Bratsche vorgestellt, als sie dieses Konzert bieten würde. Auch quellenkritische Betrachtungen[7] sprechen gegen eine Viola.

Christoph Wolff[8] hält es für ein originales Orgelkonzert und bringt die Komposition mit Bachs Auftritt am 21. September 1725 in Dresden in Verbindung, wo er nachweisbar ein oder mehrere Konzerte mit Streichern aufführte. Dennoch kommen Siegbert Rampe und Dominik Sachs aufgrund der Tonumfänge und klanglicher und spieltechnischer Überlegungen zu dem Schluss, es könne sich ursprünglich nur um ein Werk für Oboe d'amore und Streicher in D-Dur gehandelt haben[4]. Als Entstehungszeit geben sie Köthen 1718/19 an.

Konzert D-Dur BWV 1054

- Sätze

- (ohne Bezeichnung) ¢ D-Dur

- Adagio e piano sempre 3/4 h-Moll

- Allegro 3/8 D-Dur

- Weitere Fassungen

- Das Werk ist eine Bearbeitung des Violinkonzerts BWV 1042 (E-Dur).

- Werk

Das Werk ist eine sorgfältige Überarbeitung des bekannten Violinkonzerts. Der erste Satz ist ungewöhnlich durch seine dichte motivische Arbeit: Fast ununterbrochen zitiert die Begleitung Motive aus dem Thema; in Kombination mit einem klaren ABA-Aufbau (der erste Teil wird ganz ohne Veränderungen vollständig wiederholt) wirkt der Satz innerhalb von Bachs Gesamtschaffen sehr „modern“. Ähnliches lässt sich über den Schlusssatz mit seiner Rondoform sagen, die das Thema nur in der Grundtonart bringt und dazwischen vier – zunehmend virtuosere – Soloabschnitte setzt, die Bach für das Cembalo entsprechend adaptierte.

Der Mittelsatz deutet zu Beginn eine Passacaglia an, verlässt jedoch schnell die strenge Bindung an das vorgestellte Thema und verwendet nur noch das Motiv des Themas im Bass sowie die abschließende Schlusskadenz.

Konzert A-Dur BWV 1055

- Sätze

- Allegro ¢ A-Dur

- Larghetto 12/8 fis-Moll

- Allegro ma non tanto 3/8 A-Dur

- Weitere Fassungen

- (keine erhalten)

- Werk

Der Tonumfang (bis auf die einleitenden Arpeggien während des Tuttithemas) legt ein ursprüngliches Konzert für Oboe d’amore nahe. In dieser Form wird das Konzert häufig aufgeführt; es könnte allerdings auch ursprünglich für Viola d’amore entstanden sein[9]. In allen drei Sätzen heben sich Tutti- und Solothema deutlich voneinander ab. Die großen Intervalle der ersten Violine und die stark dissonanz- und vorhaltgeprägte Harmonik lassen den Mittelsatz ungewöhnlich ausdrucksstark wirken. Der Schlusssatz stellt eine Art bäuerlichen Tanz mit behäbig fortschreitender Harmonik den glitzernden Zweiunddreißigsteln in Streichern und Soloinstrument gegenüber.

Konzert f-Moll BWV 1056

- Sätze

- (ohne Bezeichnung) 2/4 f-Moll

- Largo c As-Dur

- Presto 3/8 f-Moll

- Weitere Fassungen

- Eine kürzere Version des Mittelsatzes ist als Sinfonia zu Kantate 156 Ich steh mit einem Fuß im Grabe erhalten, dort für Solo-Oboe und Streicher pizzicato.

- Werk

Ein auffällig kurzes Werk mit eher kleingliedriger Struktur, das daher allgemein als eine frühe Komposition Bachs angesehen wird. Dennoch wird es – nach dem d-Moll-Konzert BWV 1052 – wahrscheinlich am zweithäufigsten aus dieser Serie aufgeführt. Dass die Schlussfloskel des Ritornells im ersten Satz unterschiedlich behandelt wird, legt eine Originaltonart g-Moll nahe; der Tonumfang der Ecksätze und einige stilistische Details lassen eine Violine als Originalinstrument vermuten. Allerdings passt dazu der Mittelsatz weder in der Tonart noch im Umfang – er dürfte aus einem anderen Konzert stammen, und der erhaltene Kantatensatz legt hier eine Oboe nahe. Bach transponierte den Satz nach As-Dur und stellte am Schluss durch eine ungewöhnliche Modulation die Verbindung zur Grundtonart her.

Konzert F-Dur BWV 1057

- Sätze

- (ohne Bezeichnung) 3/8 F-Dur

- Andante 3/4 d-Moll

- Allegro assai c/ F-Dur

- Weitere Fassungen

- Urform ist das Vierte Brandenburgische Konzert (BWV 1049) in G-Dur

- Werk

Die Besetzungsangabe lautet Cembalo certato, due Fiauti a bec, due Violini, Viola e Cont.; Bach fügt also noch zwei Blockflöten hinzu. Es handelt sich um eine Bearbeitung des Vierten Brandenburgischen Konzerts und setzt wieder einmal das Cembalo an Stelle der originalen Violine. Der erste Satz fällt durch seine ungemein lebendige Periodik auf, die immer wieder Takte einschiebt, die Taktschwerpunkte der einzelnen Instrumentalgruppen gegeneinander versetzt und durch häufige Hemiolen Spannung schafft. So ist gleich der erste Themeneinsatz sechs Takte lang (Takte 5 und 6 als Sequenz der vorhergehenden); in der anschließenden transponierten Wiederholung wird noch ein weiterer Takt eingeschoben etc. Den Mittelsatz bildet eine stilisierte Sarabande, bei der das Cembalo im Stil der Mehrchörigkeit gegen die Streicher eingesetzt wird (es übernimmt hier die Partien des originalen Flöten-/Violintrios). Der Schlusssatz ist eine großangelegte Fuge mit umfangreichen Soli, besonders wieder natürlich für das Cembalo.

Konzert g-Moll BWV 1058

- Sätze

- (ohne Bezeichnung) 2/4 g-Moll

- Andante c B-Dur

- Allegro assai g-Moll 9/8

- Weitere Fassungen

- Das Werk ist eine Bearbeitung des Violinkonzerts BWV 1041 (a-Moll).

- Werk

In der Fassung als Violinkonzert in a-Moll gehört das Werk zu den bekanntesten Konzerten Bachs. Der langsame Satz ist eine Passacaglia (hat also einen durchgehend gleichbleibenden Bass); im dritten fällt der durchgehende Triolenrhythmus auf gemütlich voranschreitenden Bassvierteln auf, der nur von der Solovioline durch virtuose Sechzehntel unterbrochen wird.

Konzert d-Moll BWV 1059

- Satzbezeichnung

- (ohne Bezeichnung) ¢ d-Moll

- Weitere Fassungen

- Einleitungssinfonie Kantate Nr. 35 Geist und Seele wird verwirret (mit obligater Orgel)

- Werk

Von diesem Konzert ist nur ein neuntaktiges Fragment mit der Angabe Cembalo solo, una Oboe, due Violini, Viola, e Cont. erhalten, das eine leicht bearbeitete Fassung des Beginns der Einleitungssinfonie (mit obligater Orgel) der Kantate Geist und Seele wird verwirret (BWV 35) darstellt. Da die Kantate Nr. 35 noch einen weiteren Instrumentalsatz zum Beginn des zweiten Teils enthält, wird heute davon ausgegangen, dass diese beiden Sätze die Ecksätze des ursprünglichen Konzerts bildeten. Da die Eingangsarie der Kantate ebenfalls eine obligate Orgel als Soloinstrument verwendet (und eine Altstimme hinzufügt) vermutete Philipp Spitta hier den Mittelsatz des Konzerts. Für die Rekonstruktion muss in diesem Fall eine originale Solostimme aus den Partien der Orgel und des Alt eingerichtet werden. Manche Musikwissenschaftler sahen hier ein Argument gegen die Verwendung dieser Arie als Mittelsatz. Andererseits hat Bach mehrfach Mittelsätze seiner Konzerte als Kantatenarien (und andersherum) bearbeitet.

Der Tonumfang des Solisten in den beiden Kantatensinfonien lässt auf eine Oboe als ursprüngliches Soloinstrument schließen. Die ununterbrochenen Sechzehntelbewegungen im 3. Satz der Cembalo-Fassung würden allerdings keine Möglichkeit zum Atmen lassen, daher muss die Solostimme im 3. Satz der Originalfassung für Oboe höchstwahrscheinlich entsprechend adaptiert gewesen sein. Für Violine wäre der geringe Tonumfang sehr ungewöhnlich; eine Oktav tiefer (als Viola-, Gamben- oder Cellokonzert) würde das Soloinstrument zu häufig von der Orchesterbegleitung verdeckt. Es ist auch nicht ganz auszuschließen, dass die Fassung für Tasteninstrument die einzige gewesen sein könnte.

Unklar ist auch die Verwendung der Oboe, die im erhaltenen Abschnitt nur die erste Violine verstärkt. Vielleicht hatte sie an einigen Stellen – etwa im langsamen Satz – auch solistische Aufgaben übernehmen sollen.

Weitere Konzerte mit einem Solo-Cembalo

Zwei weitere Konzerte sind nicht in der Sammelhandschrift enthalten, aber als konzertante Werke mit Solocembalo zu erwähnen. Sie haben gleiche Besetzung – eine Gruppe aus Solocembalo, -Flöte und -Violine, die den Streichern und dem Basso Continuo entgegentreten; in beiden Werken wird der Mittelsatz ausschließlich durch die Solisten gespielt.

Nach heutigem Forschungsstand gehören die Kompositionen zu den frühesten Konzerten mit solistischem Cembalo in der gesamten Musikgeschichte.

Fünftes Brandenburgisches Konzert BWV 1050

- Sätze

- Allegro ¢ D-Dur

- Affettuoso c h-Moll

- Allegro 2/4 D-Dur

- Werk

Die Komposition ist spätestens 1720 entstanden und wurde dann in die Sammlung der sechs Brandenburgischen Konzerte übernommen, die Bach 1721 abschloss. Am Orchestersatz fällt auf, dass die zweite Geige fehlt – vermutlich ist das Werk für ein ganz kleines Ensemble mit solistischen Streichern geschrieben.

Tripelkonzert a-Moll BWV 1044

- Sätze

- Allegro c a-Moll

- Adagio ma non tanto e dolce 6/8 C-Dur

- Alla breve ¢ a-Moll

- Werk

Dieses Konzert ist eine Bearbeitung: Als einziger bekannter derartiger Fall wurden seine Ecksätze aus einem Präludium mit Fuge für Cembalo (BWV 894) gewonnen. In seinen Präludien und Fugen in der frühen Weimarer Zeit hatte Bach die neue italienische Konzertform zu adaptieren begonnen; dieser Hintergrund mag beigetragen haben, das Werk für diesen Zweck geeignet erscheinen zu lassen.

Zum Mittelsatz verwendete Bach das Adagio der Triosonate d-Moll für Orgel (BWV 527); er fügte zu dem dreistimmigen Satz eine vierte begleitende Stimme hinzu und verteilte dann die drei Oberstimmen abwechselnd auf die Soloinstrumente.

- Entstehung

Der Orchestersatz ist ungewohnt farbig durch die Verwendung von Doppelgriffen, Pizzicato und einer sehr fein abgestuften Dynamik; dies findet bei Bach Parallelen in den späten Leipziger Jahren und könnte auf den Einfluss seines Sohns Carl Philipp Emanuel zurückgehen. Auch der große Tonumfang des Solocembalos führte dazu, das Werk auf nach 1740 zu datieren[10] und möglicherweise mit einem der Besuche Bachs in Berlin (1741 und 1747) in Verbindung zu bringen.

Neuere stilkritische Untersuchungen[11] ergeben allerdings das gegenteilige Bild. Demnach wären die Ecksätze des Konzerts bereits um 1716 in Weimar entstanden, wenige Jahre nach Entstehung des zugrunde liegenden Werks – tendenziell sogar noch vor dem fünften Brandenburgischen Konzert. Lediglich der Mittelsatz wäre dann später eingefügt worden. Allerdings bestätigen die Autoren Bachs Autorschaft.

Konzerte für zwei Cembali

Konzert c-Moll für zwei Cembali BWV 1060

- Sätze

- Allegro c c-Moll

- Adagio 12/8 Es-Dur

- Allegro 2/4 c-Moll

- Entstehung

Die Tonumfänge und die unterschiedliche Behandlung der beiden Instrumente haben schon früh zu der Erkenntnis geführt, dass ein Konzert für Violine und Oboe zugrunde liegt. Das größere Problem ist die Frage seiner Originaltonart. Heute wird es meist in d-Moll gespielt, aber eine unauffällige Stelle in den Figurationen der Solovioline ist nur erklärbar, wenn die Urfassung (oder eine Zwischenfassung mit Violine) ebenfalls in c-Moll war.

Konzert C-Dur für zwei Cembali BWV 1061

- Sätze

- (ohne Bezeichnung) c C-Dur

- Adagio ovvero Largo (Quartetto tacet) 6/8 a-Moll

- Fuga c C-Dur

- Entstehung

Die cembalistische Schreibweise und die geringe Rolle des Orchesters, das nur vorhandene Linien verdoppelt und im Mittelsatz ganz schweigt, legen nahe, dass das Werk ursprünglich für zwei Cembali alleine konzipiert war – eine Besetzung, die bei Bach sonst nur bei zwei Contrapuncten in der Kunst der Fuge vorkommt. Dieser Ansicht war jedenfalls schon Forkel, der in seiner Bach-Biographie von 1802 schreibt: Es kann ganz ohne Begleitung der Bogeninstrumente bestehen, und nimmt sich sodann ganz vortrefflich aus. Das letzte Allegro ist eine streng und Prachtvoll gearbeitete Fuge.[12]

Das Aufführungsmaterial ist in der Zeit von 1732 bis 1735 entstanden[13].

Konzert c-Moll für zwei Cembali BWV 1062

- Sätze

- (ohne Bezeichnung) c c-Moll

- Andante 12/8 Es-Dur

- Allegro assai 3/4 c-Moll

- Entstehung

Das Werk ist eine Bearbeitung des d-Moll-Konzerts für zwei Violinen (BWV 1043). Es fällt auf, dass der langsame Satz in der Violinversion mit Largo bezeichnet ist: Entweder ist als Zählzeit dort das punktierte Viertel gemeint und hier das Achtel, oder Bach hätte tatsächlich für Cembalo ein deutlich schnelleres Tempo zugrundegelegt als für Violinen.

Konzerte für drei Cembali

Konzert d-Moll für drei Cembali BWV 1063

- Sätze

- (ohne Bezeichnung) 3/8 d-Moll

- Alla Siciliana 6/8 F-Dur

- Allegro 2/4 d-Moll

- Urfassung

Die drei Sätze der Komposition unterscheiden sich erheblich in ihren satztechnischen Details, was eine gemeinsame Originalquelle unwahrscheinlich erscheinen lässt. So setzt der Mittelsatz in der überlieferten Form nur das erste Cembalo solistisch ein, spricht also deutlich gegen ein Konzert mit mehreren gleichberechtigten Soloinstrumenten. Die abschließende Fuge beginnt fünfstimmig, so dass die vierstimmige Streicherbesetzung ebenfalls mehr wie das Resultat der Bearbeitung wirkt – bis zum Frühjahr 1715 war Bachs Orchestersatz noch fünfstimmig (mit geteilten Bratschen)[14]; wenn das Original tatsächlich von Bach ist, könnten hier demnach Reste eines Werks aus den ersten Weimarer Jahren vorliegen. Eine andere Erklärung wäre ein zugrunde liegendes Konzert mit einem an einigen Stellen obligaten Violoncello.[15]

Da besonders im ersten Satz viele Solostellen auf einer paarigen Struktur beruhen und eine dritte Stimme an vielen Stellen wie nachträglich hinzugesetzt wirkt, vermutet Karl Heller[16] für die Ecksätze eine Urfassung als Konzert für zwei Violinen, ebenfalls in d-Moll. Doch widersprechen diesem Vorschlag viele Passagen und die gesamte Anlage der Ecksätze; weiter ist kein Konzert bekannt, bei dem Bach später eine vollständige zusätzliche Solostimme hinzukomponiert hätte, und so wird man doch eher drei Violinen als Soloinstrumente annehmen[15].

- Musik

Den Anfangssatz mit seinem wuchtigen Unisonothema, das so immer wieder zur Gliederung eingesetzt wird, aber auch imitatorisch verarbeitet wird, ist typisch für ein barockes Mollthema, das vom deutlichen Ausspielen der verminderten Septime zwischen tiefer sechster und erhöhter siebter Stufe lebt.

Der Mittelsatz ist sehr schematisch angelegt – über Klopfbässen mit nachschlagenden Mittelstimmen eine stark manierierte einstimmige Melodie im Unisono der ersten Violine und aller drei Solisten, deren beide Hälften jeweils wiederholt und dabei verziert werden. Der Satz scheint wohl kaum original für drei Soloinstrumente und Orchester geschrieben zu sein und hat starke stilistische Zweifel an Bachs Autorschaft aufkommen lassen.

Eine neuere Theorie[17] bringt ihn in Zusammenhang mit den Oden für Singstimme und Klavier, die der Amateurkomponist Lorenz Christoph Mizler von Koloff um 1737 in Leipzig veröffentlicht hatte. Der Satz dürfte eine musikalische Parodie auf diese, also einen situationsgebundenen Spaß darstellen.

Das Konzert wird heute selten gespielt, aber in der Bach-Renaissance des 19. Jahrhunderts hat es eine herausragende Rolle gespielt, zusammen mit dem Solokonzert in der gleichen Tonart (BWV 1052). Besonders Felix Mendelssohn Bartholdy setzte sich sehr dafür ein und spielte es häufig, beispielsweise mit Clara Schumann und Louis Rakemann oder mit Ignaz Moscheles und Sigismund Thalberg (siehe Kritik der Musical Times).

Konzert C-Dur für drei Cembali BWV 1064

- Sätze

- Allegro c C-Dur

- Adagio c a-Moll

- Allegro ¢ C-Dur

- Entstehung

Eine weitere Fassung des Konzerts liegt nicht vor. Auffällig ist, dass die drei Soloinstrumente immer wieder unisono gegen die Violinen des Orchesters geführt werden – diese Satzweise legt nicht nur Violinen als Original-Soloinstrumente nahe, sie führte auch zu der Vermutung, dass der Orchesterpart erst später hinzugefügt wurde, es sich mithin zunächst also um ein Konzert für drei Violinen und Continuo (ohne Orchester) handelte[18]. Diese Frühfassung wurde in die späte Weimarer Zeit datiert, beispielsweise um 1716[19] oder 1718.[20]

Konzert a-Moll für vier Cembali BWV 1065

- Sätze

- (ohne Bezeichnung) c a-Moll

- Largo 3/4 a-Moll

- Allegro 6/8 a-Moll

- Entstehung

Die Komposition ist eine Bearbeitung von Antonio Vivaldis Konzert h-Moll für vier Violinen und Streicher (Opus 3, 10, aus dessen Sammlung L’Estro Armonico). Bach ergänzte das Werk durch zusätzliche Chromatik, lebendigere Bassstimmen und viele ähnliche Details und schob im letzten Satz einen Takt ein.

- Musik

Interessant ist für den Hörer sicher der Vergleich zwischen den beiden Versionen. Bachs Fassung wirkt deutlich reifer und ausgearbeiteter, nimmt aber von der ursprünglichen Frische und genial-unbedarften Neuartigkeit, die das Werk Vivaldis auszeichnet.

Literatur

- Werner Breig: Johann Sebastian Bach und die Entstehung des Klavierkonzerts. In: Archiv für Musikwissenschaft. 36. Jahrgang, Heft 1. 1979, S. 21–48, doi:10.2307/930578.

- Siegbert Rampe, Dominik Sackmann: Bachs Orchestermusik: Entstehung – Klangwelt – Interpretation; ein Handbuch. Bärenreiter, 2000, ISBN 978-3-7618-1345-4.

Weblinks

- Cembalokonzerte, BWV 1052-1059, BWV 1060-1065: Noten und Audiodateien im International Music Score Library Project

- Aufnahmen

- File:Johann Sebastian Bach - Klavierkonzert d-moll - 1. Allegro.ogg (Fuldaer Symphonisches Orchester, Simon Schindler (Dir.), Johannes Volker Schmidt, Klavier)

- File:Johann Sebastian Bach - Klavierkonzert d-moll - 2. Adagio.ogg (Fuldaer Symphonisches Orchester, Simon Schindler (Dir.), Johannes Volker Schmidt, Klavier)

- File:Johann Sebastian Bach - Klavierkonzert d-moll - 3. Allegro.ogg (Fuldaer Symphonisches Orchester, Simon Schindler (Dir.), Johannes Volker Schmidt, Klavier)

Einzelnachweise

- Bach Dok. II, 331, S. 237

- Siegbert Rampe, Bachs Orchester- und Kammermusik – das Handbuch. Teilband I: Orchestermusik, Laaber 2013, ISBN 978-3-89007-797-0, S. 341

- Johann Mattheson, Critica Musica II, S. 336

- Siegbert Rampe, Dominik Sackmann: Bachs Orchestermusik. Kassel 2000, ISBN 3-7618-1345-7.

- New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition 2001, Band 2, S. 388

- Ulrich Siegele: Kompositionsweise und Bearbeitungstechnik in der Instrumentalmusik Joh. Seb. Bachs, 1956, ISBN 3-7751-0117-9

- Joshua Rifkin: Verlorene Quellen, verlorene Werke (Fußnote) in: Martin Geck (Hrsg.): Bachs Orchesterwerke. Bericht über das 1. Dortmunder Bach-Symposion 1996. Witten 1997, ISBN 3-932676-04-1

- Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, 2. Auflage 2007. S. Fischer, Frankfurt am Main, ISBN 978-3-596-16739-5

- Kai Köpp: Die Viola d'amore ohne Resonanzsaiten und ihre Verwendung in Bachs Werken, Bach-Jahrbuch 2000

- Peter Wollny, Überlegungen zum Tripelkonzert a-Moll BWV 1044 in Martin Geck (Her.): Bachs Orchesterwerke (s. oben)

- Siegbert Rampe, Dominik Sackmann: Bachs Orchestermusik. Kassel 2000, ISBN 3-7618-1345-7

- Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke

- Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, 2. Auflage 2007. S. Fischer, Frankfurt am Main, ISBN 978-3-596-16739-5, S. 387

- Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, 2. Auflage 2007. S. Fischer, Frankfurt am Main, ISBN 978-3-596-16739-5

- Siegbert Rampe, Dominik Sackmann: Bachs Orchestermusik. Kassel 2000, ISBN 3-7618-1345-7, S. 172.

- Karl Heller: Eine Leipziger Werkfassung und deren unbekannte Vorlage – Thesen zur Urform des Konzerts BWV1063, in: Ulrich Leisinger (Her.): Bach in Leipzig – Bach und Leipzig, Konferenzbericht Leipzig 2000. Hildesheim 2002. (Auszüge online: ).

- Siegbert Rampe, Dominik Sackmann: Bachs Orchestermusik. Kassel 2000, ISBN 3-7618-1345-7, S. 173..175.

- Werner Breig: Zur Chronologie von Johann Sebastian Bachs Konzertschaffen. In: Archiv für Musikwissenschaft. 40, 1983

- Jean-Caude Zehnder: Zum späten Weimarer Stil Johann Sebastian Bachs in: Martin Geck (Her.): Bachs Orchesterwerke (s. oben).

- Gregory Butler, Toward a More Precise Chronology for Bach's Concerto for Three Violins and Strings in: Martin Geck (Her.): Bachs Orchesterwerke (s. oben).