Botanischer Garten Bonn

Mit ihren Botanischen Gärten unterhält die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn einen der ältesten dokumentierten und traditionsreichsten Botanischen Gärten Deutschlands. Unter dem Motto Erforschen, Erhalten, Erklären, Erleben werden dort auf ca. 12 ha etwa 11.000 Pflanzenarten kultiviert. Die Anlagen sind über drei Standorte verteilt, wobei der historische Schlossgarten rings um das Schloss Clemensruh in Bonn-Poppelsdorf den größten und bekanntesten Teil ausmacht. Weiterhin gibt es den öffentlichen Garten für die spezielle Nutzpflanzensammlung sowie den nicht-öffentlichen Melbgarten auf dem Venusberg.

Kernaufgabe der Gärten als universitärer Einrichtung sind Forschung und Lehre. Hierfür wird in großem Umfange Anschauungs- und Untersuchungsmaterial zur Verfügung gestellt. Die Botanischen Gärten sind aber ebenfalls Naherholungsraum der Bonner Bürger sowie Veranstaltungs- und Begegnungsort der Universität. Mit durchschnittlich 140.000 Besuchern im Jahr sind die Gärten das größte Schaufenster der Universität für die Bevölkerung.

Geschichte

Die Wurzeln des Botanischen Gartens reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Am Ort des heutigen Gartens stand im Mittelalter eine Wasserburg, seit etwa 1340 ein Besitz der Kurfürsten von Köln.

Etwa um das Jahr 1650 ist am Schloss ein Renaissancegarten mit Orangerien nachgewiesen. Über 200 Jahre befand sich seitdem hier ein Lustgarten der Kurfürsten von Köln. Häufig wurde der Garten in Kriegszeiten zerstört, wurde jedoch immer wieder an gleicher Stelle im gerade aktuellen Stil der Gartenkunst neu errichtet.

Barockgarten des Kurfürsten Clemens August

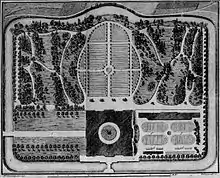

Um 1720 wurde der Garten zu einem Barockgarten umgewandelt, der in seiner Grundstruktur bis heute erhalten ist. Bis 1746 wurde von Kurfürst Clemens August von Bayern das Rokokoschloss Clemensruhe erbaut. In seiner Zeit wurden zwei Rotbuchen gepflanzt. Diese überlebten über 250 Jahre und wurden als Clemens-August-Buchen bezeichnet. Seit den 1970er Jahren wurde ihr Gesundheitszustand kritisch überwacht; am 18. Januar 2007 stürzte durch den Orkan Kyrill einer der Bäume um und der andere wurde aufgrund seiner nun isolierten Stellung sicherheitshalber gefällt.[1]

Botanischer Garten der Universität Bonn

Unter der Herrschaft der Preußen wurden 1818 das Schloss und der angrenzende Park Eigentum der Universität Bonn. Noch im selben Jahr wurde der Park unter dem ersten Direktor Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck zu einem Botanischen Garten umgestaltet.

Unter dem späteren Gartendirektor Eduard Strasburger wurde Bonn (nach Berlin) einer der bedeutendsten Botanischen Gärten Preußens. Der Botanische Garten wurde im Zweiten Weltkrieg total zerstört. Erst 1979–1984 wurde der Wiederaufbau mit neuen Gewächshausanlagen endgültig fertiggestellt.

Die Botanischen Gärten heute

Die Botanischen Gärten sind heute an drei Standorten angesiedelt:

- Der ursprüngliche Botanische Garten am Poppelsdorfer Schloss

- Der Nutzpflanzengarten am Katzenburgweg (Koordinaten: 50° 43′ 30″ N, 7° 5′ 18″ O)

- Der Melbgarten am Nachtigallenweg (nicht öffentlich)

Die Botanischen Gärten zeigen heute auf etwa 12 ha Fläche mit elf technisch hochmodern ausgestatteten Gewächshäusern etwa 11.000 verschiedene Pflanzenarten, die seit 1990 in einer elektronischen Datenbank erfasst und verwaltet werden.

Derzeitiger Direktor des Botanischen Gartens ist Maximilian Weigend. Kustodin seit 2016 ist Cornelia Löhne.

An den Botanischen Gärten Bonn laufen derzeit vor allem Forschungsprojekte zur Stammesgeschichte und Evolution der Blütenpflanzen, Biodiversität, Bionik und Ökologie. Seit 1996 werden Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchgeführt, die sich mit Inhalten der Biodiversitätskonvention beschäftigen. Aus diesen Projekten entstand unter anderem das International Plant Exchange Network (IPEN), welches als Umsetzungsinstrument für Access and Benefit Sharing weltweit erfolgreich ist. Zahlreiche wichtige Ergebnisse der F+E-Vorhaben wurden vom Bundesamt für Naturschutz publiziert. 2007/2008 wird die Umsetzung der Globalen Strategie zur Erhaltung der Pflanzen (GSPC) in Deutschland untersucht und vorangetrieben.

Der Garten führt mehrere Spezialsammlungen, so z. B. seit 1818 ein Arboretum, des Weiteren Araucaria, Araceen des Mittelmeergebietes, eine Kapverden-Schutzsammlung, gefährdete Pflanzen des Rhein-Sieg-Kreises, Erhaltungskultur des Toromiro, sowie die umfangreichste deutsche Sammlung Karnivoren. Wegen seiner kulturhistorischen und aktuellen Bedeutung wurden die Botanischen Gärten 2004 in die Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas aufgenommen. Gemeinsam mit dem Poppelsdorfer Schloss, der Poppelsdorfer Allee und einem Wachhäuschen steht der Botanische Garten als Baudenkmal unter Denkmalschutz.[2]

Bedeutende Pflanzenkundler und Gärtner am Botanischen Garten Bonn

Viele bedeutende Pflanzenwissenschaftler forschten in Poppelsdorf. Auch bedeutende Gärtner und Gartengestalter wirkten oder lernten hier. Nachfolgend eine Auswahl:

- Maximilian Friedrich Weyhe (1775–1846) Gartengestalter, lernte bei seinem Vater, dem Lustgärtner Joseph Clemens Weyhe (der Ältere 1749–1813) (vgl. Joseph Clemens Weyhe der Jüngere 1807–1871) und seinem Onkel, Peter Josef Lenné d. Ä.

- Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (1776–1858), erster Gartendirektor (1818–1829), Präsident der kaiserlichen Akademie „Leopoldina“.

- Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck (1787–1837), Pharmakologe und Botaniker, seit 1819 Garteninspektor, 1833–1837 Mitdirektor des Gartens

- Peter Joseph Lenné (der Jüngere) (1789–1866), Sohn des kurfürstlichen Hofgärtners Peter Joseph Le Neu (Lenné d. Ä.), in Bonn geboren und in Poppelsdorf ausgebildet.

- Eduard August von Regel (1815–1892), in Poppelsdorf zum Gärtner ausgebildet, später Direktor des Botanischen Gartens Sankt Petersburg

- Johannes von Hanstein (1822–1880), Gartendirektor von 1867 bis 1880.

- Ludwig Beissner (1843–1927), Dendrologe, 1887–1913 Garteninspektor in Bonn

- Eduard Strasburger (1844–1912), Botaniker

- Wilhelm Pfeffer (1845–1920), Pflanzenphysiologe, Kustos des Botanischen Gartens von 1874 bis 1877

- Carl Friedrich Julius Bouché (1846–1922), von 1871 bis 1888 Garteninspektor

- Andreas Franz Wilhelm Schimper (1856–1901), Pflanzengeograph, von 1883 bis 1899 Kustos in Bonn

- Hans Fitting (1877–1970), Botaniker, von 1912 bis 1949 Gartendirektor

- Hermann Jacobsen (1898–1978), Mitte der 1920er Jahre Garteninspektor in Bonn[3]

- Wilhelm Barthlott (* 22. Juni 1946) Gartendirektor von 1985 bis 2011

Literatur

- Wilhelm Barthlott: Geschichte des Botanischen Gartens der Universität Bonn. In: Heijo Klein: Bonn – Universität in der Stadt. (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bonn, Band 48, S. 41–60), 1990.

- Botanischer Garten der Universität Bonn: Samenverzeichnis (früher: Delectus seminum). Bonn: Universität, 1871/72 – 2001/02 (Reihe).

- Botanischer Garten der Universität Bonn (Hrsg.): Bäume und Sträucher im Botanischen Garten der Universität Bonn. 1998.

- Helga Stoverock: Der Poppelsdorfer Garten. Vier Jahrhunderte Gartengeschichte. Bonn: Univ.-Diss. 2001.[4]

Weblinks

Einzelnachweise

- „Zeitzeuge von Clemens August fiel Orkan zum Opfer“: Clemens-August-Buchen im Botanischen Garten Bonn

- Denkmalliste der Stadt Bonn (Stand: 15. Januar 2021), S. 44, Nummer A 472

- Wolfgang Alt et al.: Archivbilder Bonn-Poppelsdorf, Sutton Verlag, Erfurt 2005. (S. 116; Abb. H. Jacobsen mit Amorphophallus rivieri, 1925 im alten Victoriahaus des Botanischen Gartens) ISBN 3-89702-880-8

- Helga Stoverock: Der Poppelsdorfer Garten. Vier Jahrhunderte Gartengeschichte, abgerufen am 19. Januar 2021