Bügeleisenhaus (Hattingen)

Das Bügeleisenhaus ist ein Fachwerkhaus in der Altstadt Hattingens im südlichen Ruhrgebiet. Das 1611 gebaute Haus beherbergt heute das Museum des Heimatvereins Hattingen/Ruhr e. V. Der Name stammt von seiner auffallenden Form (Bügeleisengebäude), die wiederum der Lage am Zusammentreffen zweier Gassen geschuldet ist.

| Bügeleisenhaus | ||

|---|---|---|

Südseite des Hauses | ||

| Daten | ||

| Ort | Hattingen/Ruhr | |

| Bauherr | Wilhelm Elling | |

| Baustil | Fachwerkhaus | |

| Baujahr | 1611 | |

| Koordinaten | 51° 23′ 51,8″ N, 7° 11′ 1,2″ O | |

| ||

Geschichte

Das Gebäude hat einen trapezförmigen Grundriss und läuft dem Verlauf zweier Gassen folgend auf der südlichen Seite schmal zu. An der breiten Hausseite (Nordseite) stößt es das Haus „Haldenplatz 3“. Die Breite des Hauses beträgt an dieser Stelle 8,00 m, während es zur Südseite hin auf 2,57 m ausläuft. Das breitere Obergeschoss wird von Knaggen gestützt, die an den beiden Traufseiten bis zu 0,80 m auskragen. Die Balken sind teilweise mit Maskenschnitzereien und Voluten verziert. Der eingeschossige, 1865 errichtete Stall an der Südseite fehlt heute.[1]

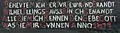

Das Gebäude ließ der Hattinger Bürger Wilhelm Elling im Jahre 1611 errichten. Er war vermutlich Kaufmann. Im Jahre 1620 erfolgte an der Giebelseite ein Anbau. Der aus dieser Zeit stammende Brunnen ist sechs Meter tief. Das Gebäude ist unterkellert. Der Türbalken trägt bis heute den Hausspruch (oben Original, unten Übersetzung):

“BEHEVTE MICH HER FVR FEWR VND BRANDT

WILHEL ELLINGS HAVSZ BIN ICH GENANDT -

ALLE DIE MICH KENNEN DEN GEBE GOTT

WAS SIE MIR GVNNEN ANNO 1611”

„Behüte mich Herr vor Feuer und Brand

Wilhelm Ellings Haus bin ich genannt

alle die mich kennen denen gebe Gott

was sie mir gönnen. Im Jahr des Herrn 1611“

Von 1771 bis 1856 lebten hier Tuchmacher, die auf ihren Handwebstühlen Tuche für Damen- und Herrenbekleidung sowie für Uniformen herstellten. Der letzte Tuchmacher in diesem Haus war Franz Sindern.

Im Jahre 1853 erwarb der jüdische Metzger Salomon Schmidt das Haus und ließ es umbauen. Er richtete einen Schlachtraum, eine Wurstküche und einen kleinen Laden im Haus ein. Neben der Haustür wurde ein Ladenfenster im klassizistischen Stil eingebaut, die anderen Fenster wurden vergrößert, die Giebelseite verschiefert, ein Treppenhaus eingebaut und an der Giebelseite ein kleiner Pferdestall angebaut (nicht mehr vorhanden).

1874 übertrugen die Eheleute Schmidt ihrer Tochter Amalie und deren Ehemann, dem Metzger Nathan Cahn, das gesamte Vermögen inklusive Gebäude. Deren Nachkommen, Selma und Alfred Abraham, wurden 1941 von den Nationalsozialisten enteignet, deportiert und ermordet.[2][3] Sie waren die letzten jüdischen Besitzer des Hauses. Das Haus wurde 1945 der Jewish Trust Corporation (JTC) als Rechtsnachfolgerin rückübertragen. Diese verkaufte es später an die Stadt Hattingen.[1]

Heutige Nutzung

Der Heimatverein Hattingen/Ruhr e. V. erwarb das Haus im Jahre 1955 auf Initiative von Heinrich Eversberg, Fritz Seier und Wolfgang Rauh und renovierte es in Zusammenarbeit mit dem damaligen Landeskonservator von Westfalen-Lippe bis 1962, wobei auch das vermutete, ursprüngliche Aussehen zum Teil wiederhergestellt wurde. Sämtliche Zimmerei- und Schnitzarbeiten wurden vom ortsansässigen Zimmermeister Walter Gröpler durchgeführt. 1962 wurde das renovierte Gebäude als „Heimathaus“ mit einer Ostdeutschen Heimatstube eröffnet.[4] Das bis 2011 meist nur sonntags geöffnete Museum zeigte bisher unter anderem Funde von der Isenburg, wie zum Beispiel Münzen, Keramik, aber auch alte Werkzeuge und Knochen. Die Räume im Obergeschoss befassten sich bis ins Jahr 2011 mit den Hattinger Dichtern und Künstlern Hildegard Schieb, Otto Wohlgemuth und Ferdinand Krüger. Seit 2012 hat das Museum zwischen April und Dezember samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 15 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.

Das einst im Alten Rathaus gelegene, benachbarte Stadtmuseum Hattingen befindet sich heute in Blankenstein.

Ausstellungen

- 21. April bis 9. Dezember 2018

- „Zerbrochen ist sein Wappenschild, mit Trümmern seine Burg gefüllt – Die Grabungsfunde von der Hattinger Burg Isenberg“[5]

- „Kaufmann, Weber, Metzger, Künstler – Geschichten vom Haldenplatz Nr. 1“[6]

- „MADE in HATTINGEN - Waren aus der Heimat“[7]

- „Die Ostdeutschen Heimatstuben Hattingen 1962 bis 2002“[8]

Bewohner-Historie

| Jahr | Bewohner | Beruf | Bemerkung |

|---|---|---|---|

| 1611– ca. 1639 | Wilhelm Elling, Ehefrau Gertrud geb. Netman und vier Kinder (Gertrudis, Anna, Margaretha, Johann-Arnold) | unbekannt | Erbauer des Hauses. Heirat (⚭) 26. Januar 1622 |

| 1766– 1808 | Johann-Dietrich Schulte mit Ehefrau und vier Töchtern | Gärtner | * 2. November 1744 in Herdecke, übernahm das Haus von seinem Vater; † 8. Januar 1808 |

| 1808 | Christoph Niermann mit Ehefrau Maria-Elisabeth (geb. Schulte) mit fünf Kindern | Tuchmacher | Maria erbte das Haus von ihrem Vater, ⚭ 27. März 1810 |

| 1826 | unbekannt | unbekannt | Niermann war noch Eigentümer des Hauses, wohnte aber bei Haus „Bruch“, Welper |

| 1833 | Friedrich-Wilhelm Höfken | Tuchfabrikant | ersteigerte das Haus am 4. Oktober 1833 |

| 1836 | Jonas Höfken sen. | unbekannt | erbte das Haus von seinem Vater |

| 1838 | Wilhelmine Hochstrate | unbekannt | kaufte das Haus für 650 Reichstaler (Rthlr.) |

| 1838 | Franz Sintern (* 1787) mit Ehefrau und Sohn | Tuchweber | W. Hochstrate übertrug das Haus am 22. April 1838. |

| 1843 | • Franz Sintern • Familie Michel (* 1796) mit Frau und Sohn, • Heinrich Schmidt (* 1815) mit Ehefrau und zwei Kindern | • Tuchmacher • Tuchbereiter • Schmied | |

| 1852 | • Franz Sintern und Familie • Schilling • Somme • Gieselmann | • Tuchmacher | Berufe und Anzahl der Familienmitglieder unbekannt |

| 1856 | Salomon Schmidt und Familie | Metzger | kaufte das Haus am 1. November 1856; Umbauten: Schlachtraum, Wurstküche, Ladenlokal, Pferdestall (Anbau an der südlichen Giebelseite, nicht mehr vorhanden) |

| 1861 | • Andreas Schmalz • August Feilke • Abraham Heinrichs | unbekannt | Berufe und Anzahl der Familienmitglieder unbekannt |

| 1867 | Salomon Schmidt | unbekannt | Beruf und Anzahl der Familienmitglieder unbekannt |

| 1874– 1907 | • Nathan Sive • Norbert Cahn mit Ehefrau Amalie, geb. Schmidt | Metzger | * 25. Dezember 1874 im Haus |

| 1885 | Familie Cahn (3 männl., 6 weibl. Personen) | Metzger | Angaben Volkszählung Haus Nr. 340 |

| 1891 | • Nathan Cahn • Karl Kurtze • Sybille Schmidt | • Metzger • Metzgergeselle • Witwe | |

| 1907 | unbekannt | unbekannt | Die Metzgerei wird in die „Bruchstraße“ verlegt und das Haus ist von da an nur noch Wohnhaus mit verschiedenen Mietern. |

| 1908 | • Heinrich Claes • Adele Rund • Anna Rund • Karl Rund jun. • Karl Rund sen. • Florentine Schneider • Magdalena Schneider | • Schneidermeister • Fabrikarbeiterin • Fabrikarbeiterin • Bohrer • Reichsinvalide • Putzerin • Witwe (Cahn?) | |

| 1929 | • Wilhelmine Hesper • Wilhelm Kranz • Heinrich Schiff • Johann Stump • Alma Marklein | • Witwe • Arbeiter • Arbeiter • Kranführer • Putzfrau | • (Bahn) • Furhmann bei Schack |

| 1933 | Familie Glittenberg mit Tochter Margot | unbekannt | Margot (* 8. Juli 1933 im Hause) |

| 1934 | • Otto Behlau • Wilhelm Geile • Wilhelm Kranz mit Kindern (Johanna, August) • Emma Kurzawa • Dietrich Leimann • Anton Simon • Wilhelm Waldmann • Hermann Weber | • Arbeiter • unbekannt • Hilfsarbeiter • Arbeiterin • Ofenmann • unbekannt • Vorarbeiter • Schlosser | |

| 1937 | Elisabeth Rölker | Einzelhandelskaufmann | Tochter von Johanna Kranz (23. Juni 1937 im Hause) |

| 1938– 1941 | • Anton und Änne Simon • Anni, Hilde und Kitty Koch mit Eltern und Schwester (Tante?) | • unbekannt • unbekannt | |

| 1961– 1964 | Otto Wohlgemuth | Bergmann, Dichter, Stadt- bibliothekar und Maler | * 30. März 1884; † 18. August 1965 im Hause |

| 1962– 1964 | Marie Wittenbecher | unbekannt | * 12. September 1913; ⚭ mit O. Wohlgemuth 28. September 1962. |

| 1964 | Marie Meschede | Zeitungsbotin | * 1900 |

Lage

- Das Museum im Bügeleisenhaus, Haldenplatz Nr. 1, 45525 Hattingen/Ruhr

Galerie

Südseite

Südseite Blick in die Gasse zum Haldenplatz

Blick in die Gasse zum Haldenplatz.jpg.webp) Knaggendetails am 1. OG

Knaggendetails am 1. OG Eingang am Haldenplatz mit Hausspruch

Eingang am Haldenplatz mit Hausspruch Detail Hausspruch

Detail Hausspruch

Weblinks

Einzelnachweise

- Heimatverein Hattingen/Ruhr e. V.: 400 Jahre Bügeleisenhaus – Ein Lesebuch. 1. Auflage. Paashaas, Hattingen 2011, ISBN 978-3-942614-03-0, S. 87–89.

- Richard P.: Stolperstein Selma Abraham. Foto und Begleittext. 4. Februar 2008, archiviert vom Original am 29. April 2013; abgerufen am 29. April 2013.

- Thomas Weiß, Stadtarchivar: Stolperstein für Selma Abraham, geb. Cahn. (PDF; 721 kB) 2006, S. 5, archiviert vom Original am 29. April 2013; abgerufen am 29. April 2013.

- Ostdeutsche Heimatstuben. Museum im Bügeleisenhaus. Abgerufen am 4. Februar 2019.

- Zerbrochen ist sein Wappenschild. In: Das Museum im Bügeleisenhaus | Haldenplatz Nr. 1. 19. November 2016 (wordpress.com [abgerufen am 2. Februar 2018]).

- Geschichten vom Haldenplatz Nr. 1. In: Das Museum im Bügeleisenhaus | Haldenplatz Nr. 1. 13. Dezember 2016 (wordpress.com [abgerufen am 2. Februar 2018]).

- Made in Hattingen – Waren aus der Heimat. In: Das Museum im Bügeleisenhaus | Haldenplatz Nr. 1. 22. Mai 2017 (wordpress.com [abgerufen am 2. Februar 2018]).

- Ostdeutsche Heimatstuben. In: Das Museum im Bügeleisenhaus | Haldenplatz Nr. 1. 28. Dezember 2017 (wordpress.com [abgerufen am 2. Februar 2018]).