Artus (Adelsgeschlecht)

Die Familie Artus (auch: Arthus oder Arthusen) war ein Patriziergeschlecht aus Soest.

Geschichte

Das Geschlecht erscheint ab Anfang des 14. Jahrhunderts. Vermutet wird eine Abstammung von dem seit 1231 im Soester Patriziat nachweisbaren Geschlecht von Oestinghausen. Die Besitzungen des Geschlechts Artus, das einen Soester Bürgermeister stellte und wie die von Oestinghausen angesehen und vermögend erscheint, lagen in und um Soest. Friedrich von Klocke zählt die Familie Artus damit zu den älteren Soester Bürgermeistergeschlechtern, von denen viele ländlicher, d. h. aus dem engeren und weiteren Umfeld Soests stammend, z. T. nachweislich altfreier Herkunft waren.[1]

Bereits 1316 saß Heinrich Artus im Rat der Stadt Soest. Derselbe stiftete 1336 auf dem Burghof eine auf St. Elisabeth geweihte Kapelle, die nach dem Geschlecht benannte Artuskapelle, die bereits 1355 (capellam Artus) urkundlich erwähnt wird.[2] Ein Johann Artus restaurierte die Kapelle 1589. Die Gebrüder Heinrich und Gottfried Artus, Patrone und Kollatoren der Kapelle, renovierten sie 1601.[3] Die heute abgegangene Kapelle lag an der Ecke „Burghofstraße“ – „Auf der Borg“.[4]

Nach Heinrich Artus erscheint schon 1351/1365[5] ein Arnold Artus, der 1380/81 und 1381/82 Soester Bürgermeister war. Dessen Sohn Johann Artus war Richter in Soest (1416, 1417).[6] Zu Johanns Besitz gehörte u. a. ein Hof in Hiddingsen.[7] 1399 wurde Johann Artus vom Kölner Erzbischof Friedrich III. von Saarwerden mit einem Garten vor den Toren von Soest, einem arnsbergisches Lehen, das zuvor schon sein verstorbener Vater Arnold Artus und sein verstorbener Bruder Arnold Artus innehatten, belehnt.[8]

Später, nachdem die Familie zum reformierten Glauben übergetreten war, soll die Familie gegen 1600 nach Frankfurt am Main übergesiedelt sein, wo sie Ende des 19. Jahrhunderts bereits ausgestorben war.[9] 1629 blühte die Familie noch.

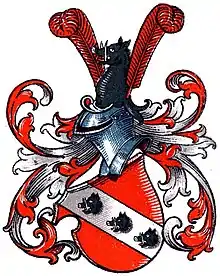

Wappen

In Rot ein silberner schrägrechter Balken mit drei schwarzen Eberköpfen belegt. Auf dem Helm mit rot-silbernen Decken ein schwarzer Eberkopf mit Hals zwischen zwei roten Straußenfedern.

Abweichend findet sich die Angabe, dass es sich um Brackenköpfe handelt.[10]

Literatur

- Friedrich von Klocke: Alt-Soester Bürgermeister aus sechs Jahrhunderten, ihre Familien ihre Standesverhältnisse, in: Westfälische Zeitschrift, Band 84, 1927, S. 136 (PDF, 101 MB beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe).

- Max von Spießen: Wappenbuch des westfälischen Adels, Band 1, Görlitz 1901–1903, S. 5 (Digitalisat); Band 2, Görlitz 1903, Tafel 11 (Digitalisat).

Einzelnachweise

- Klocke (1927), S. 136 und 196 (Anm. zu S. 196: Hier verwechselte Klocke die Geschlechter Artus und Hemsode. Die Artus könnten seiner Meinung nach von den von Oestinghausen, die Hemsode von den von Wigginghausen abstammen. So hatte er es auf den S. 118 und 136 beschrieben).

- Friedrich von Klocke (Bearb.): Urkunden-Regesten der Soester Wohlfahrtsanstalten, Band 3 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission Westfalens, Band XXV), Münster und Soest 1953–1964, S. 288 (PDF, 12,9 MB beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe).

- Vogeler: Der Pollhof, der Lohoff (Burghof) und die Arthus-Kapelle (capella St. Elisabethae) auf der Borg, in: Zeitschrift des Vereins für die Geschichte von Soest und der Börde, 12. Helft, Soest 1895, S. 6 (Digitalisat bei Google Books).

- Hubertus Michels: Städtischer Hausbau am Mittleren Hellweg. Die Entwicklung der Wohnbauten in Soest von 1150 bis 1700 (= Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Band 94, 1990), Münster, New York, München, Berlin 1998, S. 189 (Digitalisat bei Google Books).

- Klocke (1953–1964), S. 287 und 290.

- Klocke (1953–1964), S. 32 und 233.

- Klocke (1953–1964), S. 317 und 469.

- Norbert Andernach (Bearb.): Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, Band X (1391–1400 (Friedrich von Saarwerden)), Düsseldorf 1987, S. 618, Nr. 1749.

- Vogeler (1895), S. 6.

- Klocke (1953–1964), S. 287.