Amt Menden (Sauerland)

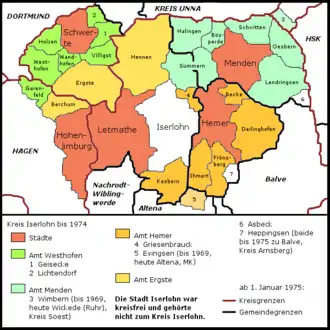

Das Amt Menden im ehemaligen Kreis Iserlohn entstand im 14. Jahrhundert und bestand in wechselnder geografischer Ausdehnung bis zur Gemeindereform in Nordrhein-Westfalen im Jahre 1975.

Geschichte

Das Amt Menden entstand in kurkölnischer Zeit im 14. Jahrhundert. Erstmals urkundlich erwähnt wurde es 1333, als es der Erzbischof von Köln verpfändete.[1] Nach der Übernahme der Herrschaft im Jahr 1802 durch Hessen-Darmstadt blieb das Amt auch nach der Neuorganisation der Ämter vom 22. September 1807 weiter bestehen. Es war unterteilt in 10 Schultheißenbezirke und umfasste jetzt neben dem alten Amtsgebiet die Stadt Menden, das Gericht Neheim (ohne Moosfelde), das Gericht Sümmern, Höllinghoven und das Patrimonialgericht Voßwinkel. Amtmann war in dieser Zeit Anton Frigge.[2]

1817 wurden Stadt und Amt Menden dem Kreis Iserlohn zugeordnet. Das Gericht Neheim, Höllinghoven und Voßwinkel wurden 1819 zum Kreis Arnsberg verschoben.[3]

1974 umschloss das Amt die folgenden Gemeinden:

1900 hatte das Amt 6097 Einwohner, von denen 5622 Katholiken, 474 Evangelische und 1 Jude waren.[4]

1961 umfasste das Amtsgebiet eine Fläche von 79,94 Quadratkilometern und hatte 20.512 Einwohner.[5]

Am 1. Juli 1969 wurde mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neugliederung des Landkreises Soest und von Teilen des Landkreises Beckum vom 24. Juni 1969 die Gemeinde Wimbern (Amt Menden, Landkreis Iserlohn) zusammen mit den Gemeinden Schlückingen, Wickede und Wiehagen (Amt Werl) sowie die Gemeinden Echthausen (Amt Hüsten, Landkreis Arnsberg) zur neuen amtsfreien Gemeinde Wickede (Ruhr) zusammengeschlossen.[6]

1975 ging der größte Teil des Amtes Menden (Sauerland) in der Stadt Menden (Sauerland) auf, lediglich der Großteil der ehemaligen Gemeinde Sümmern wurde der Stadt Iserlohn zugeordnet.

Wappen

Blasonierung: „In Rot ein silbernes gestürztes Faßeisen.“ Das Wappen wurde am 15. April 1937 verliehen.[5]

Amtmänner

- 1349 Erenfrid van Brendenole geheyten dey Blinde[7]

- 1389 Hermann von Lare[8]

- 1390 Cord von Ense (genannt Kegeler)[9]

- 1395 Hermann von Lare[10]

- 1518 Arnd von Thülen[11]

- 1585 Eberhard von Solms[12]

- 1598 Eberhard von Solms[13]

Einzelnachweise

- Seibertz, Urkundenbuch Band 2 Nr. 642

- Manfred Schöne: Das Herzogtum Westfalen unter hessen-darmstädtischer Herrschaft 1802-1816, Olpe 1966, Seite 41–43 und 172.

- Rico Quaschny: "Verkappte Intoleranz" und wirtschaftliche Blüte - Menden zwischen Kurköln und Preußen, in: Vom Kurkölnischen Krummstab über den Hessischen Löwen zum Preußischen Adler. Die Säkularisation und ihre Folgen im Herzogtum Westfalen 1803 - 2003, Arnsberg 2003, Seite 156–159.

- A. Ludorff: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Iserlohn, Nachdruck Warburg 1994, Seite 51.

- Eduard Belke, Alfred Bruns, Helmut Müller: Kommunale Wappen des Herzogtums Westfalen – Kurkölnisches Sauerland. Strobel-Verlag, Arnsberg 1986, ISBN 3-87793-017-4, S. 164.

- Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Gesetz zur Neugliederung des Landkreises Soest und von Teilen des Landkreises Beckum

- Johann Dietrich von Steinen: Versuch einer Westphälischen Geschichte besonders der Grafschaft Mark. Bädeker, III. Stück: Historie des Amts Iserlon, Dortmund 1749, S. 1138 ff.

- Manfred Wolf: Die Urkunden des Klosters Oelinghausen - Regesten, Fredeburg 1992, Nr. 490

- Wolf Nr. 492

- Wolf Nr. 511

- Wolf Nr. 872

- Wolf Nr. 982

- Wolf Nr. 1003