Ala I Hispanorum Aravacorum

Die Ala I Hispanorum Aravacorum (deutsch 1. Ala der Hispanier der Aravacer) war eine römische Auxiliareinheit. Sie ist durch Militärdiplome und Inschriften belegt. In den Diplomen wird sie auch als Ala I Aravacorum, Ala I Aravacorum et Hispanorum und Ala I Hispanorum et Aravacorum bezeichnet, während in den Inschriften nur Aravacorum verwendet wird. In allen Namensvarianten kommt statt Aravacorum auch die Form Arvacorum vor.

Namensbestandteile

- Ala: Die Ala war eine Reitereinheit der Auxiliartruppen in der römischen Armee.

- I: Die römische Zahl steht für die Ordnungszahl die erste (lateinisch prima). Daher wird der Name dieser Militäreinheit als Ala prima .. ausgesprochen.

- Hispanorum: der Hispanier.

- Aravacorum: der Aravacer. Die Soldaten der Ala wurden bei Aufstellung der Einheit aus den verschiedenen Stämmen der Hispanier und insbesondere aus dem Volk der Aravacer auf dem Gebiet der römischen Provinz Hispania Tarraconensis rekrutiert.

Da es keine Hinweise auf den Namenszusatz milliaria (1000 Mann) gibt, war die Einheit eine Ala quingenaria. Die Sollstärke der Ala lag bei 480 Mann, bestehend aus 16 Turmae mit jeweils 30 Reitern.

Geschichte

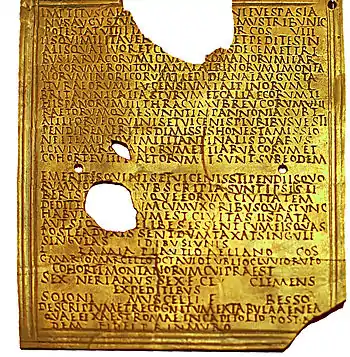

Die Ala war in den Provinzen Illyricum und Pannonia (in dieser Reihenfolge) stationiert. Sie ist auf Militärdiplomen[1] für die Jahre 61 bis 163 n. Chr. aufgeführt.[2][3]

Der Zeitpunkt, zu dem die Einheit aufgestellt wurde, ist unsicher; möglicherweise erfolgte dies schon unter Augustus, spätestens aber unter Tiberius (14–37). Vermutlich war sie zunächst in Hispanien stationiert.[4] Zu einem unbestimmten Zeitpunkt wurde die Einheit in die Provinz Illyricum verlegt. Der erste Nachweis der Einheit in Illyricum beruht auf einem Diplom, das auf 61 datiert ist. In dem Diplom wird die Ala als Teil der Truppen aufgeführt, die in der Provinz stationiert waren.

Der erste Nachweis der Einheit in der Provinz Pannonia beruht auf einem Diplom, das auf 80 datiert ist. In dem Diplom wird die Ala als Teil der Truppen (siehe Römische Streitkräfte in Pannonia) aufgeführt, die in der Provinz stationiert waren. Weitere Diplome, die auf 84 bis 163 datiert sind, belegen die Einheit in derselben Provinz (bzw. ab 112 in Pannonia superior).

Aus zwei Diplomen von 150 und 151 (CIL 16, 99, RMM 32) geht hervor, dass die Ala (bzw. eine Vexillation derselben) vorübergehend von Pannonia superior nach Mauretania Caesariensis verlegt worden war, um an der Niederschlagung eines Aufstandes teilzunehmen.[4][5][6][A 1]

Der letzte Nachweis der Ala beruht auf der Inschrift (AE 1956, 124), die auf 183/185 datiert ist.

Standorte

Standorte der Ala in Pannonia waren möglicherweise:

- Arrabona (Győr): Der Grabstein von Crispus Mac() wurde hier gefunden.

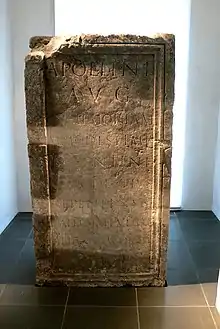

- Carnuntum: Die Inschrift von Calvus wurde hier gefunden.

- Celamantia

Angehörige der Ala

Folgende Angehörige der Ala sind bekannt:[2][7]

Kommandeure

|

|

Sonstige

|

|

Weblinks

Anmerkungen

- Der Prokurator Porcius Vetustinus hat Soldaten von Einheiten, die für einige Zeit als Verstärkung seiner Truppen aus anderen Provinzen nach Mauretania Caesariensis verlegt worden waren, aus dem Militärdienst entlassen. Unter diesen ehrenvoll entlassenen Soldaten war auch Victor.

- Laut Franziska Beutler sind der als Empfänger des Diploms von 139 genannte []ius Ianuarius und der in der Inschrift (CIL 3, 4373) genannte Ianuarius möglicherweise identisch.

- John Spaul und Margaret M. Roxan ordnen Niger Sveltrius der Ala II Hispanorum Aravacorum zu. Die Lesung der Inschrift (CIL 3, 3286) bei der Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby ist Ala I Aravacorum.

Einzelnachweise

- Militärdiplome der Jahre 61 (RMD 4, 202), 80 (CIL 16, 26), 84 (CIL 16, 30), 85 (CIL 16, 31), 102 (CIL 16, 47), 112 (RMD 4, 223), 113 (RMD 2, 86), 115 (ZPE-180-287), 116 (CIL 16, 64), 126 (RMD 4, 236), 133 (CIL 16, 76), 134 (RMD 4, 250), 138 (CIL 16, 84), 138/140 (AE 2013, 1246), 139 (ZPE-172-271), 145 (ZPE-152-254), 146 (CIL 16, 178), 148 (CIL 16, 96), 149 (CIL 16, 97), 150 (CIL 16, 99, RMD 4, 273), 151 (RMM 32), 154 (CIL 16, 104), 155/156 (RMD 5, 416), 159 (AE 2004, 1904, AE 2004, 1905, RMD 5, 422, ZPE-181-194), 161 (RMD 5, 430, RMD 5, 431) und 163 (RMD 1, 62).

- John E. H. Spaul: Ala². The Auxiliary Cavalry Units of the Pre-Diocletianic Imperial Roman Army. Nectoreca Press, Andover 1994, ISBN 0-9525062-0-3, S. 31–33.

- Jörg Scheuerbrandt: Exercitus. Aufgaben, Organisation und Befehlsstruktur römischer Armeen während der Kaiserzeit. Dissertation, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau 2003/2004, S. 161–162 Tabellen 5–6 (PDF S. 163–164).

- Margaret M. Roxan: The Auxilia of the Roman Army raised in the Iberian Peninsula Volume 1. (PDF 23,5 MB) discovery.ucl.ac.uk, 1973, S. 81–92 (84–95), abgerufen am 17. Juni 2018 (englisch).

- Barbara Pferdehirt: Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. (= Kataloge vor- und frühgeschichtlicher Altertümer 37), 2 Bände, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz 2004, ISBN 3-88467-086-7 Band 1, S. 92–96.

- Werner Eck, Andreas Pangerl, Paul Holder: Eine Konstitution aus dem Jahr 152 oder 153 für niedermösische und britannische Truppen, abgeordnet nach Mauretania Tingitana In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE), Band 199 (2016), S. 187–201, hier S. 190–191, 194 (Online).

- Margaret M. Roxan: The Auxilia of the Roman Army raised in the Iberian Peninsula Volume 2. (PDF 9,8 MB) discovery.ucl.ac.uk, 1973, S. 611–615 (31–35), abgerufen am 11. März 2018 (englisch).

- Franziska Beutler: Ein oberpannonisches Militärdiplom aus Carnuntum und der Statthalter L. Sergius Paullus In: ZPE, Band 172 (2010), S. 271–276, hier S. 272–273 (Online).

- Franziska Beutler: Ein oberpannonisches Militärdiplom und eine glückliche epigraphische Koinzidenz In: R. Breitwieser (Hrsg.), Calamus. Festschrift für Herbert Graßl zum 65. Geburtstag (Philippika. Marburgs altertumskundliche Abhandlungen 57), Wiesbaden, 2013, S. 43–49, hier S. 43–46 (Online).

- Werner Eck, Andreas Pangerl: Inschriften auf metallenen militärischen Gebrauchsgegenständen In: Non solum … sed etiam. Fs. für Thomas Fischer zum 65. Geburtstag, hg. P. Henrich – Chr. Miks – J. Obmann – M. Wieland, Rahden 2015, S. 113–126, hier S. 114 (Online).