Weiße Fetthenne

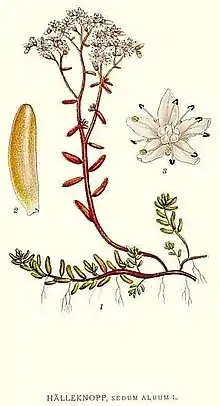

Die Weiße Fetthenne (Sedum album), auch Weißer Mauerpfeffer genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Fetthennen (Sedum) in der Familie der Dickblattgewächse (Crassulaceae).

| Weiße Fetthenne | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Weiße Fetthenne (Sedum album) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Sedum album | ||||||||||||

| L. |

Beschreibung

Die Art Sedum album ist sehr formenreich.

Vegetative Merkmale

Die Weiße Fetthenne ist ein überwinternd grüner, rasenbildender Chamaephyt, der Wuchshöhen von 8 bis 20 Zentimetern erreicht. Die Stängel sind kahl, zahlreiche blühen nicht. Die abstehenden Laubblätter sind wechselständig am Stängel angeordnet. Die einfache Blattspreite ist bei einer Länge von 7 bis 20 Millimetern länglich-lanzettlich, halbstielrund und beiderseits gewölbt. Ihre Färbung reicht von graugrün bis rotbraun.

Generative Merkmale

Die Blütezeit reicht von Juni bis September. Auf langen Stängel befindet sich ein mehrfach verzweigter Blütenstand mit vielen Blüten.

Die zwittrigen Blüten sind radiärsymmetrisch und fünfzählig mit doppelter Blütenhülle. Die meist fünf Kronblätter sind 2 bis 4 Millimeter lang, stumpflich und weiß bis blassrosafarben mit rotem Mittelnerv.

Die Chromosomenzahlen betragen 2n = 32 oder 64.[1]

Vorkommen

Die Weiße Fetthenne kommt in Süd- und Mitteleuropa, im südlichen Skandinavien, in der Türkei und in Armenien, auch im Kaukasusraum und in Nordwestafrika vor. Sie ist auch oft aus Kultur verwildert.

Die Weiße Fetthenne gedeiht in trockenen Felsspalten, auf Fels- und Schotterfluren und auf sandigen und steinigen Ruderalstellen. Sedum album ist eine Charakterart der Ordnung Felsgrus- und Felsband-Gesellschaften, der Sedo-Scleranthetalia, kommt aber auch in Pflanzengesellschaften der Klassen Asplenietea trichomanis oder Festuco-Brometea vor.[1] In den Allgäuer Alpen steigt sie bis in Höhenlagen von etwa 1800 Metern auf.[2]

Taxonomie

Der wissenschaftliche Name Sedum album wurde 1753 von Carl von Linné in Species Plantarum, Tomus 1, S. 432 erstveröffentlicht.[3]

Nahrungspflanze

Die Weiße Fetthenne dient verschiedenen Schmetterlingen als Raupenfutterpflanze. Dazu zählen insbesondere folgende Arten: Fetthennen-Bläuling (Scolitantides orion) und Roter Apollo (Parnassius apollo).[4] In Hungerszeiten wurde die Weiße Fetthenne auch von Menschen gegessen. Die oberirdischen Teile ohne die Wurzeln sind bedingt zum Verzehr geeignet; sie sind schwach giftig und können Erbrechen auslösen.[5]

Nutzung

Die Weiße Fetthenne wird verbreitet als Zierpflanze in Steingärten, Rabatten, Pflanzschalen und Heidebeeten genutzt.

Es gibt einige Sorten (Auswahl):

- ‘Murale’: die Blätter sind braunrot

- ‘Coral Carpet’: die Blätter sind im Sommer grün, im Winter bronzerot

Quellen

Literatur

- Siegmund Seybold: Flora von Deutschland und angrenzender Länder. Ein Buch zum Bestimmen der wild wachsenden und häufig kultivierten Gefäßpflanzen. Begründet von Otto Schmeil, Jost Fitschen. 93. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2006, ISBN 3-494-01413-2.

- Eckehart J. Jäger, Friedrich Ebel, Peter Hanelt, Gerd K. Müller (Hrsg.): Exkursionsflora von Deutschland. Begründet von Werner Rothmaler. Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. Springer, Spektrum Akademischer Verlag, Berlin/Heidelberg 2008, ISBN 978-3-8274-0918-8.

- Wolfgang Lippert: Crassulaceae. In Heinrich Egon Weber (Hrsg.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Begründet von Gustav Hegi. 3., völlig neubearbeitete und erweiterte Auflage. Band IV. Teil 2A: Spermatophyta: Angiospermae: Dicotyledones 2 (2) (Hamamelidaceae – Rosaceae 1. Teil). Blackwell, Berlin u. a. 1995, ISBN 3-8263-3016-1, S. 115–117.

Einzelnachweise

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. Unter Mitarbeit von Angelika Schwabe und Theo Müller. 8., stark überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2001, ISBN 3-8001-3131-5, S. 483.

- Erhard Dörr, Wolfgang Lippert: Flora des Allgäus und seiner Umgebung. Band 1, IHW, Eching 2001, ISBN 3-930167-50-6, S. 644.

- Carl von Linné: Species Plantarum. Band 1, Lars Salvius, Stockholm 1753, S. 432. (Digitalisat).

- Günter Ebert (Hrsg.): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 10, Ergänzungsband. Eugen Ulmer, Stuttgart 2005, ISBN 3-8001-4383-6.

- Detlev Henschel: Essbare Wildbeeren und Pflanzen. Franckh-Kosmos, Stuttgart 2002, ISBN 3-440-09154-6, S. 24.

Weblinks

- Sedum album L., Weiße Fetthenne. FloraWeb.de

- Weiße Fetthenne. In: BiolFlor, der Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland.

- Steckbrief und Verbreitungskarte für Bayern. In: Botanischer Informationsknoten Bayerns.

- Sedum album L. In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora.

- Verbreitung auf der Nordhalbkugel aus: Eric Hultén, Magnus Fries: Atlas of North European vascular plants. 1986, ISBN 3-87429-263-0 bei Den virtuella floran.

- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben).

- Sedum album - PDF, Sedum album S, 131. In: Santiago Castroviejo Bolíbar et al. (Hrsg.): Flora Ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica, e Islas Baleares.