Stichel (Archäologie)

Als Stichel werden in der Archäologie prähistorische Feuersteingeräte bezeichnet, bei denen durch schmale Längsabschläge an den Arbeitskanten rasch nachschärfbare und stabile Schneiden erzeugt werden. Erste Stichel finden sich im Paläolithikum, in größerer Menge ab dem Jungpaläolithikum und zählen mit den Klingen zu den Leitformen der Steingeräteindustrie.

Beschreibung

Der Stichel ist ein Werkzeug mit kurzer fester Spitze. Er wird geschäftet oder ungeschäftet, senkrecht zu einer Fläche stehend, gezogen. Im spanabhebenden Verfahren diente er vorzugsweise dazu, Geräte aus Elfenbein, Geweih, Holz oder Knochen herzustellen (Harpunen, Nadeln, Pfeilspitzen). Um Späne aus einem relativ weichen Material zu lösen wurden parallele Rillen ausgefurcht, vertieft und solange unterminiert, bis der Span gelöst werden konnte. Während des Gravettien wurden vor allem Knochen auf diese Weise zerlegt.

Stichel dienten zum Schaben, Schnitzen, Schneiden und Gravieren. Auch Muster wurden mit Sticheln in verschiedene Materialien graviert (z. B. in Knochen). Zur besseren Führung und um mehr Druck ausüben zu können, wurden Stichel vielleicht mit einem Rundholzgriff, Röhrenknochen oder in Geweihzapfen geschäftet. Belege für eine solche Schäftung fehlen jedoch.

Auf Grund der umfangreichen Stichelfunde kann man auf zahlreiche, nicht erhaltene Holzgegenstände schließen. Die Menge der Stichel steht in Gegensatz zur Zahl der gefundenen Geweih- und Knochenstücke. Es ist daher wahrscheinlich, dass mit den Sticheln vorwiegend Holzobjekte bearbeitet wurden. Stichel weisen oft keine Gebrauchsspuren auf, da sie oft nachgeschärft wurden.

Technologische Klassifikation

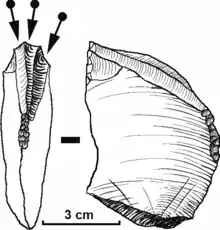

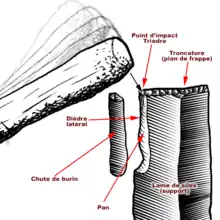

Der Mittelstichel wird aus einer Klinge in der Stichelschlagtechnik hergestellt: die Spitze entsteht durch 2 Stichelschläge rechts und links neben dem Mittelgrat, der dann die Spitze bildet. Beim Seitenstichel liegt die Spitze an einem Ende der Querschneide. Das Ziel der Herstellung war, laut Stefan Unser, der statisch unübertroffene Mittelstichel. Die anderen Formen stellen seiner Ansicht nach missratene Stücke dar. Dicke Stichel haben Ähnlichkeit mit langen, dünnen Kernsteinen, sind besonders massiv und wurden später auch aus einem Kernstein gearbeitet.

Stichel als Leitformen

Einige Stichel besitzen chronologischen Leitwert, da sie nur in bestimmten Kulturen bzw. Phasen des Jungpaläolithikums auftreten.[1]

- Bogenstichel

- Kielstichel

- Vachons-Stichel

- Noailles-Stichel

- Rayssestichel

- Corbiacstichel

- prismatischer Stichel (hergestellt aus einer dicken Klinge, die durch mehrere parallele und lange Stichelbahnen definiert wird)

- Querstichel an Hohlkerbe

- Lacan-Stichel

- Papageienschnabelstichel (Abschlag mit bogenförmiger Randretusche, dessen Spitze durch eine Hohlkerbe erzeugt wird)

Stichel mit zwei Spitzen oder mit einer retuschierten Bucht sind Mehrzweckwerkzeuge. Als Doppelstichel werden Geräte bezeichnet, die an beiden Enden Stichelfunktionsenden besitzen.

Beim Stichel aus einem Abschlag richtet sich die Ausformung der Spitze nach der mehr oder weniger zufällig entstandenen Form des Abschlags und ist keiner festen Regel unterworfen (zahlreich zu finden im dänischen Mesolithikum).

Literatur

- Rudolf Feustel: Technik der Steinzeit. Archäolithikum – Mesolithikum. 2. Auflage. Böhlau, Weimar 1985 (Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens 4, ISSN 0077-2291).

- Emil Hoffmann: Lexikon der Steinzeit. Beck, München 1999, ISBN 3-406-42125-3 (Beck'sche Reihe 1325).

- Silvia Tomášková: What Is a Burin? Typology, Technology, and Interregional Comparison. In: Journal of Archaeological Method and Theory. 12, 2, 2005, ISSN 1072-5369, S. 79–115, online bei JSTOR.

Einzelnachweise

- Joachim Hahn: Erkennen und Bestimmen von Stein- und Knochenartefakten. Einführung in die Artefaktmorphologie. Institut für Urgeschichte u. a., Tübingen 1991, ISBN 3-921618-31-2, S. 184f.