R-2 (Rakete)

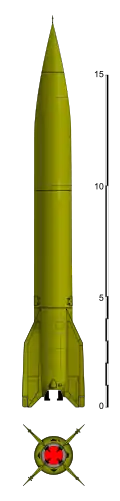

Die R-2 (NATO-Codename SS-2 Sibling) war eine flüssigkeitsbetriebene sowjetische Kurzstreckenrakete, die in den späten 1940er Jahren entwickelt und in den frühen 1950er Jahren unter Leitung des Chefkonstrukteurs Sergei Pawlowitsch Koroljow gebaut wurde. Ihre Entwicklung basierte auf der deutschen A4 und nutzte Erkenntnisse, die beim Bau der sowjetischen R-1-Rakete, einer direkten Kopie der A4, gewonnen wurden. Sie hatte als erste ihrer Art einen vom Antrieb getrennten Gefechtskopf, der vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre vom Rumpf der Rakete gelöst wurde. Ihre Einschlagsgenauigkeit wurde durch ein Funklenksystem zur Seitenkorrektur auf einen Streukreisradius von 1250 m verbessert. Das Herzstück, der Raketenmotor RD-101 mit 340 kN Schub, wurde unter der Leitung von Walentin Gluschko auf Basis des nachgebauten A4-Triebwerks RD-100 für die R-1 entwickelt. Deutsche Spezialisten wie Helmut Gröttrup hatten mit dem Skizzenprojekt G-1 (R-10)[1] einen wichtigen Einfluss. Als Brennstoff diente Ethanol mit 8 % Wassergehalt und als Oxydator wurde weiterhin tiefgekühlter flüssiger Sauerstoff verwendet. Die Tanks wurden gegenüber der R-1 verlängert und der Brennstofftank wurde erstmals als tragendes Bauteil für die Rakete ausgeführt, wodurch sich die Reichweite der Rakete wesentlich erhöhte.[2]:172–189

| R-2 (Rakete) | |

|---|---|

|

| |

| Allgemeine Angaben | |

| Typ | Kurzstreckenrakete |

| Heimische Bezeichnung | R-2 |

| NATO-Bezeichnung | SS-2 Sibling |

| Herkunftsland | |

| Hersteller | KB Koroljow |

| Entwicklung | 1949 |

| Indienststellung | 1951 |

| Einsatzzeit | 1952–53 |

| Technische Daten | |

| Länge | 19,65 m |

| Durchmesser | 1.650 mm |

| Gefechtsgewicht | ca. 20.000 kg |

| Antrieb Erste Stufe |

Flüssigkeitsraketentriebwerk RD-101 |

| Reichweite | 600 km |

| Ausstattung | |

| Gefechtskopf | 1 hochexplosiver Gefechtskopf |

| Listen zum Thema | |

Der erste Testflug fand im Oktober 1950 statt, jedoch versagten die ersten 12 Starts bis Dezember 1950 durch Probleme der Steuerung oder durch die Zerstörung des abgetrennten Gefechtskopfs aufgrund der Hitzeeinwirkung beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Erst beim Test der zweiten Baureihe im Juli 1951 erreichten 12 von 13 gestarteten Raketen das Zielgebiet in 553 km Entfernung.[2]:178–179 Im November 1951 war die Entwicklung beendet, worauf bis 1953 eine größere Anzahl von Raketen in Dienst gestellt wurde. Obgleich die Rakete leistungsfähiger als ihre Vorläuferin R-1 war, wurde sie innerhalb kurzer Zeit obsolet, da für den Start einer R-2 allein sechs Stunden und etwa zwanzig Fahrzeuge benötigt wurden. Ein weiteres Manko war das nach wie vor verwendete steuerungsabhängige Flugleitsystem. Ab 1956 wurde sie durch ihre Nachfolgerin, die R-5, ergänzt und 1962 außer Dienst gestellt.

Eine Modifikation, die R-2A, wurde für geophysikalische Untersuchungen eingesetzt; mit ihr wurden wie schon mit der R-1 Hunde in den Weltraum transportiert.

Die R-2 wurde entsprechend einem Lizenzabkommen vom 6. Dezember 1957 in China als Dongfeng 1 nachgebaut.

Weblinks

- R-2 in der Encyclopedia Astronautica (englisch)

- http://www.russianspaceweb.com/r2.html (englisch)

Einzelnachweise

- Mark Wade: G-1 (Alternativbezeichnung R-10). In: Encyclopedia Astronautica. Abgerufen am 19. Juni 2020 (englisch).

- Matthias Uhl: Stalins V-2. Der Technologietransfer der deutschen Fernlenkwaffentechnik in die UdSSR und der Aufbau der sowjetischen Raketenindustrie 1945 bis 1959. Dissertationsschrift mit Reproduktion vieler Originaldokumente. Bernard & Graefe Verlag, Bonn 2001, ISBN 978-3-7637-6214-9 (304 S.).