Pwg Bay 58

Bei den bayerischen Pwg Bay 58 handelt es sich um zweiachsige Packwagen für den Einsatz in Güterzügen nach dem Blatt 238 aus dem Wagenstandsverzeichnis für die Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen vom 31. März 1913 (bezw. Skizze Nr. 135 aus dem Wagenstandsverzeichnis vom 31. März 1897).

| Pwg Bay 58 | |

|---|---|

| Nummerierung: | 17 280 bis 17 329 |

| Anzahl: | 50 |

| Hersteller: | Rathgeber Klett |

| Baujahr(e): | 1885 bis 1866 |

| Gattung: | Pg Pwg Bay 58 |

| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |

| Länge über Puffer: | 7.160 mm bis 7.390 mm |

| Länge: | 6.160 mm |

| Höhe: | 3.660 mm |

| Breite: | 2.510 mm |

| Fester Radstand: | 3.500 mm |

| Leermasse: | 18,5 t |

| Bremse: | Handspindelbremse Wsbr Ahbr |

| Kupplungstyp: | Schraubenkupplung nach VDEV |

| Fußbodenhöhe: | 1200 mm |

Geschichte

Bei den Wagen handelt es sich um solche, welche die K.B.Sts.B. nach der Übernahme der B.O.B. 1876 in ihren Bestand eingegliedert hat. Die Wagen liefen bei der B.O.B. unter der Gattung D und wurden mit der Übernahme in die Gattung P eingereiht. Die Wagen entsprachen in Bauform und Hauptabmessungen den zeitgleich beschafften Personenwagen der III. Klasse.

Beschaffung

Als erste Serie von Gepäckwagen für die B.O.B. wurden diese Wagen am 6. August 1858 in zwei Baulosen von je 15 Stück bei den Firmen Klett in Nürnberg und Rathgeber in München beauftragt[1]. Die Auslieferung erfolgte in den Jahren 1858 bis 1860. Mit der Fa. Rathgeber wurde am 14. Januar 1861[2] ein weiterer Vertrag über die Lieferung von nochmals 20-Stück baugleicher Wagen abgeschlossen die dann in den Jahren 1861 und 1862 ausgeliefert wurden. !866 erfolgte eine weitere Nachlieferung von 4 Stück mit leicht geänderten Abmessungen, ebenfalls von der Fa. Rathgeber geliefert.

Konstruktive Merkmale

Untergestell

Der Rahmen der Wagen war komplett aus Holz aufgebaut. Als Zugeinrichtung hatten die Wagen Schraubenkupplungen nach VDEV. Die Zugstange war durchgehend und mittig gefedert. Als Stoßeinrichtung besaßen die Wagen ursprünglich zweifach geschlitzte Korbpuffer mit einer Einbaulänge von 550 mm und 360 mm für die Pufferteller. Diese wurden später durch solche mit einer Einbaulänge von 620 mm ersetzt.

Bei den 4 Wagen aus der Lieferserie von 1866 war das Untergestell schon mit eisernen Längsträgern versehen.

Laufwerk

Die Wagen hatten aus Blechen und Winkeln genietete Achshalter der kurzen, geraden Bauform. Gelagert waren die Achsen in Gleitachslagern. Die Räder hatten Speichenradkörper des bayerischen Typs 24. Die jeweils 1.516 Millimeter langen Tragfedern hatten je sechs Blätter. Der Querschnitt der Blätter betrug 96 × 13 Millimeter. Es gab eine Handspindelbremse, welche von der Kanzel des Dienstraums aus bedient werden konnte. In der Wagenmitte befand sich die Bremsumlenkung in der typisch bayerischen Bauform. Einzelne Wagen hatten bereits eine Druckluftbremse des Systems Westinghouse eingebaut.

Wagenkasten

Der Rahmen des Wagenkastens bestand aus einem hölzernen Ständerwerk, welches durch stählerne Zugbänder versteift wurde. Die Wände waren außen mit Blechen und innen mit Holz verkleidet. Die Seiten- und die Stirnwände waren gerade, die Einstiegstüren eingerückt. Der Wagenkasten war in einen großen Bereich zur Lagerung der Gepäckstücke und einen 2.000 mm langes Kondukteur bzw. Postabteil aufgeteilt. Das flache Tonnendach war über dem Dienstraum halbseitig mit einer in den Wagenkasten integrierten Kanzel versehen, die dem Zugführer zur Beobachtung und als Bremserstand diente. Dieser Bremserstand war sowohl vom Wageninneren als auch von außen zugänglich. Zum Be- und Entladen gab es beidseitig je eine 1.460 mm breite Schiebetüre, die auf Rollen stand und mit Kopfstangen geführt wurde.

Ausstattung

Ein Teil der Wagen wurde mit Aborten ausgestattet. Beleuchtet wurden die Wagen mit Öl-Lampen. Zwei der Wagen waren auch mit Gasleuchten ausgestattet. Die zur Versorgung dienenden Behälter waren in Längsrichtung unter dem Wagenkasten angebracht. In den Jahren 1936 bis 1929 wurden elektrische Beleuchtungen eingebaut.

Die Beheizung erfolgte durch einen Ofen. Zur Belüftung gab es statische Lüfter auf dem Dach.

Skizzen, Musterblätter, Fotos

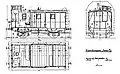

Ansicht zu Blatt 050 aus Bayer. WV von 1879

Ansicht zu Blatt 050 aus Bayer. WV von 1879 Ansicht zu Blatt 135 aus Bayer. WV von 1897

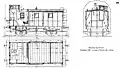

Ansicht zu Blatt 135 aus Bayer. WV von 1897 Ansicht zu Blatt 238 aus Bayer. WV von 1913

Ansicht zu Blatt 238 aus Bayer. WV von 1913

Wagennummern

| Blatt-Nr. Herstelld. |

Gattungszeichen je Epoche Wagennummern je Epoche (mit Direktionsangaben) |

Fahrwerk / Ausstattung / Zusatzinfos (siehe jeweilige Legende) | |||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bau- jahr |

Her- steller |

Anz. | B.O.B. bis 1872 |

B.O.B. ab 1872 |

KBE ab 1876 |

KBE ab 1884 |

KBE ab 1893 |

KBE ab 1894 |

KBE ab 1907 |

DR (ab 1923) |

DRG (ab 1930) |

Ausge- mustert |

Anz. Ach- sen |

Brem- sen |

Bl. | Hz. | Art u.Anz. Abteile (Sitze) |

Bemer- kung | |||||||

| Blatt-Nr. aus WV von Gattung |

13 1872 D.br. |

26 1875 J. |

50 1876 D. |

84 1891 D. |

Plan 1893 Pg. |

125 1897 Pg |

238 1913 Pg |

Pwg Bay 58 | Pwg Bay 58 | A | B | D | G | P | V | Z | |||||||||

| 1858 | Klett Rathg. |

3 | 1–3 | 801–803 | 17 280–17 282 | 17 280–17 282 | 17 280–17 282 | 16 662–16 664 | 16 662–16 664 | 16 662–16 664 | <1914? | 2 | Brh | Öl | O | 1 | 2 | ||||||||

| 1859 | 22 | 4–5 | 804–805 | 17 283–17 284 | 17 283–17 284 | 17 283–17 284 | 16 665–16 666 | 16 665–16 666 | 16 665–16 666 | 2 | Brh | Öl | O | 1 | 2 | ||||||||||

| 6 | 806 | 17 285 | 17 285 | 17 285 | 16 667 | <1913 | |||||||||||||||||||

| 7 | 807 | 17 286 | 17 286 | 17 286 | 16 668 | 16 668 | 16 668 | ||||||||||||||||||

| 8–10 | 808–810 | 17 287–17 289 | 17 287–17 289 | 17 287–17 289 | 16 669–16 671 | < 1913 | |||||||||||||||||||

| 11–12 | 811–812 | 17 290–17 291 | 17 290–17 291 | 17 290–17 291 | 16 672–16 673 | 16 672–16 673 | 16 672–16 673 | bei Nr. 12 Zwischenwand im Gepäckraum entfernt | |||||||||||||||||

| 13 | 813 | 17 292 | 17 292 | 17 292 | 16 674 | 16 674 | <1913 | ||||||||||||||||||

| 14–15 | 814–815 | 17 293–17 294 | 17 293–17 294 | 17 293–17 294 | 16 675–16 676 | 16 675–16 676 | 16 675–16 676 | ||||||||||||||||||

| 16–18 | 816–818 | 17 295–17 297 | 17 295–17 297 | 17 295–17 297 | 16 677–16 679 | 16 677–16 679 | <1913 | ||||||||||||||||||

| 20–25 | 820–825 | 17 299–17 304 | 17 299–17 304 | 17 299–17 304 | 16 681–16 686 | 16 681–16 686 | 16 681–16 686 | bei Nr. 21 Zwischenwand im Gepäckraum entfernt | |||||||||||||||||

| 1860 | 5 | 26–30 | 826–830 | 17 305–17 309 | 17 305–17 309 | 17 305–17 309 | 16 687–16 691 | 16 687–16 691 | 16 687–16 691 | 2 | Brh | Öl | O | 1 | 2 | ||||||||||

| 1861 | Rathg. | 20 | 31 | 831 | 17 310 | 17 310 | 17 310 | 16 692 | 16 662 | 16 662 | 2 | Brh | Öl | O, DL | 1 | 1 | 1 | ||||||||

| 32 | 832 | 17 311 | 17 311 | 17 311 | 16 693 | 16 663 | 16 663 | <1914 | |||||||||||||||||

| 33 | 833 | 17 312 | 17 312 | 17 312 | 16 694 | 16 694 | 16 694 | Brh Wbr |

|||||||||||||||||

| 34 | 834 | 17 313 | 17 313 | 17 313 | 16 695 | 16 695 | <1913 | Brh | |||||||||||||||||

| 35 | 835 | 17 314 | 17 314 | 17 314 | 16 696 | 16 696 | <1913 | ||||||||||||||||||

| 36 | 836 | 17 315 | 17 315 | 17 315 | 16 697 | 16 697 | 16 697 | ||||||||||||||||||

| 37 | 837 | 17 316 | 17 316 | 17 316 | 16 698 | 16 698 | <1913 | Brh Wbr |

|||||||||||||||||

| 38 | 838 | 17 317 | 17 317 | 17 317 | <1897 | Brh | |||||||||||||||||||

| 39 | 839 | 17 318 | 17 318 | 17 318 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | <1914 | mit Postabteil | ||||||||||||||||

| 40 | 840 | 17 319 | 17 319 | 17 319 | 16 701 | 16 701 | 16 701 | ||||||||||||||||||

| 41 | 841 | 17 320 | 17 320 | 17 320 | 16 702 | 16 702 | <1913 | ||||||||||||||||||

| 42 | 842 | 17 321 | 17 321 | 17 321 | 16 703 | 16 703 | 16 303 | ||||||||||||||||||

| 43 | 843 | 17 322 | 17 322 | 17 322 | 16 704 | 16 704 | 16 704 | ||||||||||||||||||

| 44 | 834 | 17 323 | 17 323 | 17 323 | 16 705 | 16 705 | 16 705 | ||||||||||||||||||

| 45 | 845 | 17 324 | 17 324 | 17 324 | 16 706 | 16 706 | 16 706 | ||||||||||||||||||

| 46 | 846 | 17 325 | 17 325 | 17 325 | 16 707 | 16 707 | 16 707 | ||||||||||||||||||

| 1862 | 47 | 847 | 17 326 | 17 326 | 17 326 | 16 708 | 16 708 | 16 708 | 1 | ||||||||||||||||

| 48 | 848 | 17 327 | 17 327 | 17 327 | 16 709 | 16 709 | 16 709 | Brh Wbr |

mit Gasbeleuchtung | ||||||||||||||||

| 49 | 849 | 17 328 | 17 328 | 17 328 | 16 710 | 16 710 | 16 710 | Brh | mit Postabteil | ||||||||||||||||

| 50 | 850 | 17 329 | 17 329 | 17 329 | 16 711 | 16 711 | 16 711 | mit Postabteil | |||||||||||||||||

Einzelnachweise

- Dr. Gert von Rosen-von Heuwel: Länderbahnforum 6/2005 / Quellen aus dem Verkehrsarchiv im Bayerischen Hauptstaatsarchiv

- Dr. Gert von Rosen-von Heuwel: Länderbahnforum 6/2005 / Quellen aus dem Verkehrsarchiv im Bayerischen Hauptstaatsarchiv

Literatur

- Wagenpark-Verzeichnis der Kgl. Bayer. Staatseisenbahnen, Aufgestellt nach dem Stande vom 1. Juli 1879. 1879.

- Wagenpark-Verzeichnis der Kgl. Bayer. Staatseisenbahnen, Aufgestellt nach dem Stande vom 31. März 1897. 1897.

- Wagenpark-Verzeichnis der Kgl. Bayer. Staatseisenbahnen, Aufgestellt nach dem Stande vom 31. März 1913. 1913.

- Wagner, Alto: Bayerische Reisezugwagen. 1. Auflage. KIRUBA Verlag, 2015, ISBN 978-3-945631-00-3.