Nomenklator (Kryptologie)

Ein Nomenklator ist ein Verschlüsselungssystem beruhend auf einem Geheimtextalphabet und einer Anzahl von Codewörtern.

Das Verfahren ist an sich zwar etwas sicherer als eine einfache monoalphabetische Verschlüsselung, aber nicht wirklich vor der Entzifferung geschützt, denn der Großteil der Nachricht kann durch Häufigkeitsanalyse entschlüsselt werden und Kryptoanalytiker können die restlichen Wörter aus dem Textzusammenhang herausfinden. Gegenüber einfachsten Verfahren wie dem Cäsar-Alphabet ist die etwas schnellere Handhabung und die zu späteren Verfahren noch kompakte Größe zu erwähnen.

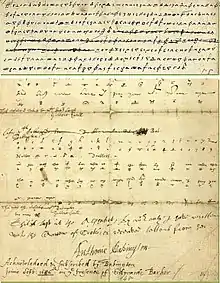

Einer der bekanntesten Nomenklatoren wurde von Maria Stuart verwendet. Der Code wurde von Thomas Phelippes, welcher damals für Francis Walsingham arbeitete, gebrochen und führte zur Hinrichtung Maria Stuarts.

Technisch gesehen handelt es sich um ein frühes kombiniertes Verschlüsselungssystem, wenngleichen noch ohne Schlüssel selbst und unter Verwendung ähnlicher Bausteine:

- ein Codealphabet, im einfachsten Falle etwa Cäsar, komplexer etwa mit Homophonen, bei denen ein Klartextbuchstabe in mehrere Geheimtextbuchstaben übersetzt werden kann.

- häufig ein ähnliches „Alphabet“ für Zahlen

- einige Codewörter, in Listen zusammengefasst, für häufig gebrauchte oder besonders wichtige bzw. verräterische Textbestandteile, wie etwa Personen, Orte, Wochentage (...)

- häufig einige Nullen oder Blender, Worte und einzelne Zeichen ohne Bedeutung zur Verwirrung eines unbefugten Entzifferers

Die Zusammenstellung eines Nomenklators umfasste vom Umfang her zunächst nur eine Blattseite. Die Anwendung erfolgte durchaus nicht immer durchgehend, zum Teil wurden in Klartext abgefasste Textteile mit verschlüsselten, „geheimen“ Teilen kombiniert. Diese arbeitssparende Herangehensweise ersparte natürlich auch unbefugten Entschlüsselern einiges an Mühe.

Auf anfangs auch verwendete gemalte „Sonderzeichen“ wurde im Laufe der Entwicklung aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet. Aus den frühen Nomenklatoren entwickelten sich später die bekannten, früher häufig etwa im diplomatischen Dienst oder für die Telegraphie eingesetzten ein- und zweiteiligen Codebücher. Der Umfang der Codewortlisten dieser „Wörterbücher“ stieg entsprechend auf mehrere tausend Elemente an, häufig war dann auch eine mehr oder minder effektive Überkodierung enthalten.