Kleines Tausendgüldenkraut

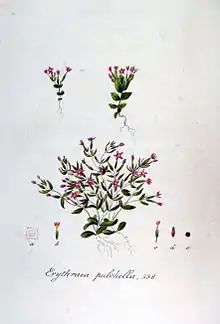

Das Kleine Tausendgüldenkraut (Centaurium pulchellum), auch Zierliches Tausendgüldenkraut genannt, ist eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Enziangewächse (Gentianaceae). Sie ist in Eurasien und Nordafrika verbreitet.

| Kleines Tausendgüldenkraut | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kleines Tausendgüldenkraut (Centaurium pulchellum) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Centaurium pulchellum | ||||||||||||

| (Sw.) Druce |

Beschreibung

Das Kleine Tausendgüldenkraut ist eine zwergwüchsige, einjährige krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 2 bis 15 Zentimetern erreicht. Die Grundblätter bilden im Gegensatz zu den anderen in Mitteleuropa heimischen Tausendgüldenkräutern keine Rosette.[1] Die ganzrandigen Stängelblätter sind kreuzgegenständig. Der Blütenstand ist bei der Nominatform schon in unteren Bereichen gabelästig ausgebildet.[1] Die Hauptblütezeit ist von Juli bis September. Die fünf-, selten vierzähligen rosafarbenen Einzelblüten sind bis zu 8 Millimeter groß.

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 36.[2]

Ökologie

Die Blüten öffnen sich erst bei Vormittagstemperaturen um 20 °C oder bei Sonnenschein und sie schließen sich am frühen Abend bei Temperaturen um 25 °C. Die Pflanze wurzelt bis 15 Zentimeter tief.[2]

Vorkommen und Gefährdung

Das Kleine Tausendgüldenkraut kommt in fast ganz Europa vor, es fehlt nur im äußersten Norden. Weiterhin tritt es in West- und Zentralasien und in Nordafrika auf.

Das Kleine Tausendgüldenkraut ist in fast ganz Europa besonders in Küstenbereichen mit Ausnahme von Nord-Skandinavien natürlich verbreitet, die Vorkommen sind jedoch unbeständig. In Mitteleuropa kommt es an den Küsten von Nord- und Ostsee zerstreut vor, in den Kalk- und Lehmgebieten tritt es nur selten auf, und dann meist in nur individuenarmen, lockeren Beständen. In den mitteleuropäischen Gebirgen steigt es kaum über Höhenlagen von 100 Metern auf. Es kommt bis in Höhenlagen von gut 800 Metern vor.

Es kommt in Mitteleuropa zerstreut auf sonnigen, frischen bis wechselfeuchten, häufig kiesig-sandigen sowie kalk- oder salzhaltigen Standorten. Vergemeinschaftet ist Centaurium pulchellum häufig mit Arten der Zwergbinsengesellschaften.[1] Es besiedelt in offenem Gelände Vernässungsstellen auf Wegen, geht aber auch auf Trittstellen an Ufern und Stränden; es ist wenig salzempfindlich. Es kommt in Mitteleuropa besonders in Gesellschaften des Verbands Nanocyperion vor, ist überregional aber eine Charakterart der Klasse Isoeto-Nanojuncetea.[2]

Das Kleine Tausendgüldenkraut gedeiht am besten auf lehmig-tonigen, nährstoffreichen und kalkhaltigen, verdichteten, wechselfeuchten oder nassen Böden.

Das Kleine Tausendgüldenkraut ist in Deutschland besonders geschützt.

Systematik

Der gültige Name der Art Centaurium pulchellum (Sw.) Hayek findet sich erst korrekt veröffentlicht bei Hand.-Mazz. et al. in Oesterr. Bot. Z. 56:70. 1906.[3] Die Veröffentlichung bei Druce gilt als nicht korrekt.[3] Synonyme von Centaurium pulchellum (Sw.) Hayek sind: Centaurium meyeri (Bunge) Druce, Erythraea morierei Corb., Erythraea pulchella (Swartz) Fries.[4]

Man kann folgende Unterarten unterscheiden[5]:

Literatur

- Otto Schmeil, Jost Fitschen (Begr.), Siegmund Seybold: Die Flora von Deutschland und der angrenzenden Länder. Ein Buch zum Bestimmen aller wild wachsenden und häufig kultivierten Gefäßpflanzen. 95. vollst. überarb. u. erw. Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011, ISBN 978-3-494-01498-2.

- Oskar Sebald, Siegmund Seybold, Georg Philippi, Arno Wörz (Hrsg.): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Band 5: Spezieller Teil (Spermatophyta, Unterklasse Asteridae): Buddlejaceae bis Caprifoliaceae. Eugen Ulmer, Stuttgart 1996, ISBN 3-8001-3342-3

- Dietmar Aichele, Heinz-Werner Schwegler: Die Blütenpflanzen Mitteleuropas. 2. Auflage. Band 3, Franckh-Kosmos, Stuttgart 2000, ISBN 3-440-08048-X.

Einzelnachweise

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart, 1994. 7. Aufl. ISBN 3-8252-1828-7.

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. Unter Mitarbeit von Angelika Schwabe und Theo Müller. 8., stark überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2001, ISBN 3-8001-3131-5, S. 752.

- Centaurium im Germplasm Resources Information Network (GRIN), USDA, ARS, National Genetic Resources Program. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Abgerufen am 25. Oktober 2017.

- Centaurium pulchellum in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2013.2. Eingestellt von: R.V. Lansdown, M.M. Ali, 2012. Abgerufen am 12. Mai 2014.

- Karol Marhold, 2011: Gentianaceae: Datenblatt Centaurium pulchellum In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Weblinks

- Kleines Tausendgüldenkraut. FloraWeb.de

- Kleines Tausendgüldenkraut. In: BiolFlor, der Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland.

- Centaurium pulchellum (Sw.) Druce In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. Abgerufen am 22. Januar 2016.

- Arealkarte nach Hultén.

- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben)