Königliche Baugewerksschule

An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert bestanden europaweit Bestrebungen, die anspruchsvoller werdende technische-handwerkliche Praxis auf einer verstärkten wissenschaftlichen Grundlage aufzubauen. In München entstand die Königliche Baugewerkschule. Sie ging auf den bauhandwerklichen Unterricht zurück, der seit Anfang 1821 an der Feiertagsschule München durch den Lehrer Hermann Mitterer erteilt wurde. Zwei Jahre später entwickelte sich aus dem Unterricht ein eigenes Institut. Anders als in diesen Städten sollte hier jedoch ein modernes, an den örtlichen Notwendigkeiten orientiertes Bauwesen im Vordergrund stehen, das sogar den bis dahin vernachlässigten ländlichen Raum einbezog.

Die Aus- und Weiterbildung der Bauhandwerker und Parliere zu Baumeistern erfolgte ab diesem Zeitpunkt mit der Möglichkeit der staatlichen Einflussnahme.

Geschichte

Erste Bestrebungen begabte Bauhandwerker schulisch zu Baumeistern fortzubilden, gab es im Königreich Bayern bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1803 oder 1804 gab es zum ersten Mal einen speziellen bauhandwerklichen Fachunterricht an der seit 1793 bestehenden Feiertagsschule in München. Der Unterricht kam allerdings bald wieder zum Erliegen, die Schule konnte auf Dauer nicht die Kapazitäten dafür aufbringen.

Im November 1820 gab es einen neuen Anlauf. Es erschienen „mehr als 32 Bauwerkmeister vom Lande, von verschiedenen Kreisen unseres Königreiches, theils aus eigenem Antriebe, theils von Seite der Regierung dazu aufgemuntert, um sich die abgängigen gründlichen Kenntnisse, die ihnen als wirklichen oder zukünftigen Werkmeistern unentbehrlich sind, auf der Schule zu sammeln. […] So bildete sich in diesem Jahre auf unserer Schule, sozusagen von selbst […] eine ordentliche Bauwerk-Schule für künftige Landbaumeister, die erste und einzige Schule dieser Art in unserem Königreich.“[1] Ab Anfang des Jahres 1821 hielt dann Hermann Mitterer, Lehrer an der Feiertagsschule, den bauhandwerklichen Unterricht ab.

Dauerhafter Bestand und Finanzierung blieben in den nächsten Jahren unsicher. Erst am 10. April 1823 teilte das Ministerium des Inneren mit, „daß diese Schule, welche ihr Bestehen dem gemeinnützigen Bestreben des Lehrers Mitterer verdankt, nach dem vorgelegten Plan unter der besonderen Aufsicht des Kreisbau Inspektors Vorherr alljährlich in den Wintermonaten fortgesetzt werde.“[2] Damit war der an der Feiertagsschule entstandene Bauhandwerksunterricht zu einer eigenen Schule, zur Königlichen Baugewerkschule, unter der Aufsicht eines Vertreters der Kreisregierung erhoben worden. Sie teilte sich aber weiterhin die Räumlichkeiten mit der Feiertagsschule.

Die Idee zur Schulgründung hatte der Königliche Baurat und Architekt Gustav Vorherr, der auch Herausgeber der Monatsblätter für Bauwesen und Landesverschönerung war. Vorherr war neben acht weiteren Lehrern (z. B. auch dem Bildhauer Ludwig Schwanthaler) bis zu seinem Tod zugleich auch Schulleiter.

Die Baugewerksschule war eine Vorläuferinstitution der Staatsbauschule, die 1971 mit sechs weiteren Ingenieur- und anderen Höheren Fachschulen zur Fachhochschule München zusammengeschlossen wurde.

Eine von mehreren nach dem Münchner Vorbild gegründeten Einrichtungen war die Königliche Kreis-Baugewerkschule Kaiserslautern.

Ausbildungsinhalte

Ziel der Ausbildung war „Im Allgemeinen die Vervollkommnung der Bauhandwerker und eine Begründung eines verbesserten Volkswesens“ durch zwei Abteilungen, nämlich der Gesellen und Meisterklasse. Jährlich wurden durchschnittlich 140 Schüler aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch aus fast allen Ländern Europas unterrichtet. Weitergebildet wurden neben Maurern/Parlieren auch Steinbildhauer, Zimmerer, Ofensetzer, Mühlenbauer, Brunnenmacher, Stuckateure, Schlosser und andere.

Die Lehrgegenstände waren vielfältig, das Pensum musste „zwischen Martini und Josephi“, also von 11. November und 19. März, bewältigt werden. Die Schulzeiten waren „vom frühen Morgen bis zum späten Abend, eine gewollte Behandlung wie auf einem Bauplatz, denn Nichts ist verderblicher als das verstündeln des Unterrichts“.

Inhalte: Freihand-, Bau- und Maschinenzeichnen, Grund- und Aufrisse, Konstruktion, Disposition und Dekoration, Schön- und Rechtschreiben, Arithmetik, mit besonderer Hinsicht auf das Baufach, Algebra, Geometrie mit Übungen im Vermessen, darstellende Geometrie und Perspektive, Stein- und Holzschnitt mit praktischen Übungen im Modellieren, Praktische Mechanik und Hydraulik, Brunnenwesen, Mühlenbau, Baumaschinen- und Bauwerkzeugkunde, Technische Chemie, Physik, Baumaterialienkunde, Vorträge zur Architektur, Übungen in Gebäudeaufnehmen und Entwerfen, Kostenvoranschläge entwerfen, Bossieren, Lithographieren, Blitzableiter-Aufstellen, Elemente des Land-, Wasser- und Straßenbaus, „Anweisungen angenehm und zweckdienlich zu reisen“, Exkursionen zu interessanten Bauplätzen und ausgeführten wichtigen Bauwerken, Landesverschönerungskunst und Fremdsprachenunterricht ("wenn sich mehrere zusammenfinden").

Vorherr'scher Fond und -Architekturpreis

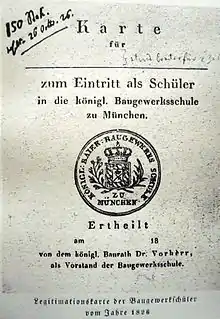

Der Unterricht war mit Ausnahme der Fremdsprachen unentgeltlich. Bei „bemittelten Fremden“ wurde ein Schulgeld von vier Gulden erhoben. Durch den Vorherr’schen Fonds, erhielten geeignete Absolventen „angemessene Unterstützungen“ für Bildungsreisen. Außerdem wurde alle zwei Jahre zu Pfingsten für das beste Zeugnis der Königlichen Baugewerksschule ein Preis in Höhe von 25 Gulden (ab 1827 von 50 Gulden) vergeben. Dieser Fond wurde von der Königlichen Unterrichtsstiftungs-Administration verwaltet und der Preis aus dem Zinskapital gebildet.

Daneben wurde ab 1813 alle zwei Jahre der Vorherrische Architekturpreis für den geschicktesten Baulehrling der Münchner Feiertagsschule in Höhe von einem Louis d’or vergeben.

Schüler

- Johann Georg Behringer

- Georg Bierling

- Bernhard Borst

- Johann Nepomuk Bürkel

- Georg Hartl

- Sebastian Hartl

- Jakob Heilmann

- Josef Unterpaintner

Lehrer

- Dr. Karl Wilhelm Dempp

- Franz Xaver Eichheim

- Sebastian Haindl

- Dr. Georg Nagler

- Jakob Paris

- Xaver Perzl

- Carl August Reuter

- Lorenz Schröpf

- Ludwig Schwanthaler

- Joseph Sedlmair

- Wilhelm Stephani

- Franz Zell

- Eduard Zimmermann

Weblinks

Einzelnachweise

- N.N.: Jahres-Bericht über den Zustand der männlichen, wie auch der weiblichen Feyertags-Schule in München, München 1821, S. 15.

- BayHaSta, MK 22637, Geheime Raths-Acten K. Staatsministerium des Inneren, Baugewerkschule in München, Repertorium Bd. VIII.

Literatur

- Stadtarchiv München: Nachlass Gustav Vorherr, Nrn. 4, 21 und 23

- Neues allgemeines Künstler-Lexicon. 1852. S. 539–541

- Regina Prinz: Der Architekt Gustav Vorherr (1778–1848) und die Idee der Landesverschönerung. In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 59, 1996.

- Georg Waldemer: Vom „Sonnenbau“ und „Gebirgsstyl“: zur Geschichte des ländlichen Bauwesens in Oberbayern von 1800–1850. In: Schönere Heimat 3, 1886

- Winfried Nerdinger: Klassizismus in Bayern und Schwaben. München 1981

- Uta Poss: Ist das Oberpfälzer Bauernhaus „berlinisch“? Ein Indizienprozeß. In: Bayerische Blätter für Volkskunde, 2002/1

- Monatsblatt für Bauwesen und Landesverschönerung Nr. 9, München, 1823

- Klaus Bäumler: Franz Xaver Eichheim (1806–1878) – Die Münchner Baugewerksschule. München, undatiert