Heinrich von der Mure

Heinrich von der Mure, auch Heinrich von der Muore genannt, war ein vermutlich steirischer Dichter und Minnesänger der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Von ihm sind vier Lieder bekannt, die im Codex Manesse überliefert wurden.

Leben

Von Heinrich von der Mure sind kaum eindeutig zuordenbare Belege vorhanden. Über sein Leben ist nur sehr wenig bekannt. Er wird in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert. Seine Heimat war mit großer Wahrscheinlichkeit Murdorf in der Nähe von Judenburg in der Steiermark, da anzunehmen ist, dass der Name ‚von der Mure‘ von dem steirischen Fluss Mur abgeleitet wurde. Dem Schreiber des Codex Manesse war Heinrich wahrscheinlich unbekannt, weshalb die Vermutung naheliegt, dass er die Mur als bekannten steirischen Fluss nahm und den Artikel ‚der‘ davorsetzte, wie es auch bei anderen Minnesängern wie Walther von der Vogelweide geschah. Zudem handelt es sich bei dem in der Miniatur von Heinrich von der Mure dargestellten Wappen um ein Fantasiewappen, wie weiter unten ausführlicher erklärt wird. Dies deutet darauf hin, dass Heinrich von weit her kommt. Sonst hätte der Maler der Miniatur das Wappen sicherlich gekannt und richtig zuordnen können.[1] Ein weiterer Beleg dafür, dass die Mur als Namensgeber diente, ist, dass der Name zweimal mit dem Diphthong uo (Muore) vorkommt, was gegen eine sprachliche Ableitung von dem Wort ‚Mauer‘ (mit mhd. û) und für die Mur (mhd. auch Muor) spricht.[2]

Werk

Heinrich von der Mure werden vier Lieder in der Großen Heidelberger Liederhandschrift, dem Codex Manesse, zugesprochen. Bei drei Texten handelt es sich um klassische Minnelieder, während der vierte Text ein sogenanntes Absagelied darstellt. In diesem Lied entsagt das lyrische Ich der materiellen Welt, um sich dem geistlichen Leben zuzuwenden. Ob es sich bei diesem Bekehrungstext um einen autobiographischen Text handelt, kann nicht sicher belegt werden, ist aber sehr wahrscheinlich. Sprachlich weist die Dichtkunst von Heinrich von der Mure eine auffallende Ähnlichkeit mit der Ulrichs von Liechtenstein und des um ihn gruppierten kleinen steirischen Dichterkreises auf.[3]

Obwohl es sich bei allen seinen Werken um Lieder handelt, wurden keine Melodien überliefert, da der Codex Manesse nur Texte, jedoch keine musikalischen Notationen beinhaltet. Es besteht jedoch – zumindest bei Heinrichs Absagelied – eine starke Ähnlichkeit zwischen dem hier verwendeten Strophenschema und dem mit einer Melodie überlieferten von Reinmar dem Alten. Dadurch hat man eine ungefähre Vorstellung, wie der Text geklungen haben könnte.[4]

Beispiel 1: ›Ûf zwêne wege ich kam geriten‹

Ûf zwêne wegẹ ich kam geriten;

den baz geriten ich dô reit.

des ist mir mîn hâr besniten;

ein baz besniten mich besneit.

ê was ich blint und wîste blinden:

er ist ein kint, swer volget kinden.

schiere wirt ein man verlorn in êwiklîcher flüste.

ein leben hân ich mir erkorn, das lît in guoter küste.[5]

Ich wandelte auf zwei Wegen

und wählte den besseren von beiden.

Deshalb ist mein Haar geschoren;

ein ‚besser‘ Geschorener hat dies getan.

Einst war ich blind und lehrte Blinde:

Wer Kindern folgt, ist selbst ein Kind.

Schnell geht ein Mensch in ewiger Verdammnis verloren.

Ich habe [jetzt] ein Leben in guter göttlicher und materieller Obhut gewählt.

Inhalt: Dieses einstrophige Lied thematisiert die Absage des lyrischen Ichs beziehungsweise des Dichters selbst von der materiellen Welt und die Hinwendung zu einem geistlichen Leben. Der Autor erkennt in Vers 1 seine Verirrung im Leben und beschließt, nicht mehr den breiten, einfachen Weg ins Verderben, sondern auf gottgefällige Weise den schmalen, schwierigeren Pfad zum Himmel zu beschreiten. Er möchte seine Zeit nicht mehr mit irdischen Nichtigkeiten verschwenden und daher einem Orden beitreten. So erhält er in den Versen 3–4 von einem „besser Geschorenen“, das heißt wohl einem Geistlichen, seine Tonsur. Diesen Versen folgt die Erkenntnis des Dichters, dass er zuvor Menschen belehrt hatte, obwohl er selbst unwissend (blind) war und wie alle anderen Unwissenden (Kindern) gefolgt war. Die Verse 7–8 drücken die Überzeugung des Dichters aus, jetzt im Kloster auf dem richtigen Weg zu sein.

Beispiel 2: ›Herze, dû bist âne sin‹

Dieses Lied ist sowohl unter Heinrichs Namen als auch unter dem Namen von Buchein überliefert, wobei es mit großer Wahrscheinlichkeit von Heinrich stammt. Darauf deuten unter anderem der Schreibstil und der für Heinrich typische Zusammenfall von Versende und Schluss des Satzes oder Satzgliedes hin.[6]

1

Herze, dû bist âne sin,

volgest dû den ougen nach:

dû maht niht volenden allez, daz si wellent spehen.

enruoch, wâ si sehen hin;

dar umbe sî dir niht ze gâch!

tuost dû des niht, dâ von mac dir wol grôzer schade geschehen.

wes zîhẹ ab ich diu ougen mîn? est gar des herzen rât.

diu mir ougen, herze, lîp sô gar betwungen hât,

von der muoz mich dunken guot, ob sî mich leben lât.

2

Ich sæhe gerne sunder wanc

den ir vil minneclîchen schîn.

ich woltes iemer lieber an für einen engel sehen.

mîn liebe, diust gen ir niht kranc;

ich meine die lieben frouwen mîn.

iedoch sô muoz ich eine grôzer schulde von ir jehen:

ê ich si vol bite, sô hât sî mir gar verseit.

ich weiz wol, daz ein krankez herze wære dâ von verzeit.

ê ab ich daz tætẹ, ich litẹ ê iemer arbeit.[7]

1

Herz, du zeigst dich ohne Verstand,

wenn du [nur] nach den Augen urteilst:

Du kannst nicht all das vollbringen, was sie sehen möchten.

Kümmere dich doch nicht darum, wohin sie schauen;

das sollte dich überhaupt nicht berühren.

Handelst du jedoch anders, so kann dir wahrlich noch Schlimmes widerfahren.

Weshalb beschuldige ich aber meine Augen, wo es sich doch einzig um einen Wink des Herzens handelt!

Von ihr, die mir die Augen, das Herz, den ganzen Leib unterworfen hat,

muss es mir schon gnädig erscheinen, wenn sie mich am Leben lässt.

2

Am liebsten wollte ich immerfort

ihren so überaus lieblichen Glanz betrachten;

stets wäre mir ihr Anblick lieber noch als der eines Engels.

Meine Liebe zu ihr ist nicht gering,

ich liebe meine teure Herrin sehr.

Dennoch muss ich sie eines groben Vergehens bezichtigen:

Noch ehe ich ihr mein Anliegen zur Gänze hatte vortragen können, wies sie mich schon zurück!

Ich bin überzeugt, dass ein allzu schwaches Herz dadurch mutlos würde.

Bevor ich jedoch dies zuließe, nähme ich lieber stete Mühsal auf mich.[8]

Inhalt: Das Lied weist einen sehr interessanten Aufbau auf. Die erste Strophe beginnt mit der direkten Anrede des Sängers an sein Herz, das er ermahnt, sich nicht von dem, was die Augen erblicken, blenden zu lassen. Hier steht die Korrelation von Herz und Augen im Vordergrund, was besagt, dass die Liebe bzw. die Freude in den Augen beginnt und von dort den Weg ins Herz des Menschen findet, um ihn dann völlig zu durchdringen.[9] Das Herz spielt hierbei eine wichtige Rolle, da es im mittelalterlichen Verständnis nicht nur der Sitz der Emotionen war, sondern auch des Verstandes und personifiziert werden konnte. Somit kann das Herz der literarischen Figur als Gesprächspartner, Antagonist oder Ähnliches entgegentreten, wie es bei diesem Lied der Fall ist. Das Herz wird damit von dem eigenen Inneren zum eigenen Anderen, das angesprochen werden kann.[10]

So spricht der Sänger zu seinem Herzen, dass es nicht über die Kraft verfüge, die wachsende Liebe glücklich ausgehen zu lassen, was als klassischer Herz-Verstand-Konflikt gesehen werden kann. Er gibt jedoch am Ende der ersten Strophe zu, dass es bereits zu spät ist und die Liebe ihn schon überwältigt hat.

Die zweite Strophe beinhaltet eine Liebeserklärung an die Frau, deren Schönheit er beschreibt. Ihr einziges „Vergehen“ ist, dass sie ihren Verehrer nicht ganz erhört und ihn stattdessen in seiner Rede unterbricht. Doch davon möchte sich der Sänger nicht entmutigen lassen, sondern – wenn es so sein solle – seinen Liebeskummer für immer ertragen.[9]

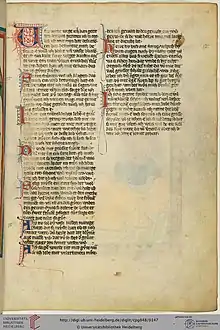

Überlieferung und Beschreibung der Miniatur

Interessant zu beobachten ist, dass Heinrich von der Mure und Eberhard von Sax die einzigen Geistlichen sind, die im Codex Manesse dargestellt sind und unter deren Namen Lieder überliefert wurden.

Die Miniatur von Heinrich von der Mure visualisiert mit großer Wahrscheinlichkeit die im Absagelied dargestellte Situation. Es scheint ein ikonographischer Entwurf des Geschehens zu sein und somit eine Verständnishilfe für den Text.[11] Die Abbildung zeigt Heinrich von der Mure und einen Abt. Beide sind in lange schwarze Kapuzenmäntel des Benediktinerordens gehüllt, wobei Heinrich noch als Novize und somit ohne die typische Tonsur dargestellt wird. Er befindet sich in einem Gespräch mit dem Abt. Dieser hält in seiner Hand als Zeichen seines hohen Rangs einen Abtsstab mit nach innen weisender Krümmung, die in einer goldenen Blattzier endet. Über ihm in der rechten goldenen Bildecke befindet sich als sein Attribut ein über einem Dreipass sitzender ziegelgedeckter Turm mit einer Fiale und einem goldenen Kreuz auf der Spitze.

Heinrich hält derweil eine nicht fertig ausgeführte Schriftrolle, auf die er mit seiner rechten Hand deutet.[12] Über Heinrich befindet sich sein Wappen in den Farben Blau, Schwarz und Gold als sein Attribut. Interessant ist, dass dieses Wappen nirgends nachgewiesen werden konnte, es handelt sich also wahrscheinlich um ein Fantasiewappen, das sich der Wappenmaler ausdachte. Grund dafür ist mit großer Wahrscheinlichkeit, dass Heinrich von weither kam und noch dazu keiner bekannten Adelsfamilie angehörte, deren Wappen dem Maler hätte bekannt sein können. Auch widerspricht das Wappen der bekannten heraldischen Grundregel, die besagt, dass Metall und Farbe stets aneinanderstoßen sollten.[13]

Die in der Miniatur dargestellte Situation vernetzt räumlich zwei zeitlich auseinanderliegende Situationen: Sie zeigt Heinrich nach der Konversion zum Glauben, aber vor seinem Gelübde und der damit verbundenen vollständigen Weltabkehr, und zugleich stellt sie die Situation eines Dichters dar, die durch die Schriftrolle symbolisiert wird. Durch die Kombination dieser beiden Situationen wird deutlich gemacht, dass Heinrich auch nach seinem Eintritt in den Orden der dichterischen Tätigkeit nachgehen will, um als geistlicher Dichter zu leben.[14]

Literatur

- Wernfried Hofmeister: Heinrich von der Mure – ein steirischer Minnesänger? In: Blätter für Heimatkunde. 58, 1984, ISSN 0006-4459, S. 60–67 (online; PDF; 3,13 MB).

- Wernfried Hofmeister: Die steirischen Minnesänger. Edition, Übersetzung, Kommentar (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. Band 472). Kümmerle, Göppingen 1987, ISBN 3-87452-708-5.

- Fritz Peter Knapp: Die Literatur des Früh- und Hochmittelalters in den Bistümern Passau, Salzburg, Brixen und Trient von den Anfängen bis 1273 (= Herbert Zemann (Hrsg.): Geschichte der Literatur in Österreich von den Anfängen bis zur Gegenwart, Band 1). Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1994, ISBN 3-201-01611-X.

- Carl von Kraus: Heinrich von der Muore. In: Carl von Kraus (Hrsg.): Deutsche Liederdichter des 13. Jahrhunderts. 2. durchges. Auflage. Band 2. Niemeyer, Tübingen 1978, ISBN 3-484-10284-5, S. 186–188.

- Katharina Philipowski: Die Gestalt des Unsichtbaren. Narrative Konzeptionen des Inneren in der höfischen Literatur. De Gruyter, Berlin/Boston 2013, ISBN 978-3-11-029978-6.

- Franz Viktor Spechtler: Heinrich von der Muore. In: Oesterreichisches Musiklexikon. Online-Ausgabe, Wien 2002 ff., ISBN 3-7001-3077-5; Druckausgabe: Band 2, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2003, ISBN 3-7001-3044-9.

- Ingo F. Walther (Hrsg.): Codex Manesse. Die Miniaturen der Großen Heidelberger Liederhandschrift. Insel, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-458-14385-8.

- Franziska Wenzel: Vom Gestus des Zeigens und der Sichtbarkeit. In: Horst Wenzel, C. Stephen Jaeger (Hrsg.): Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und Texten (=Philologische Studien und Quellen. Band 195). Erich Schmidt, Berlin 2006, ISBN 3-503-07961-0, S. 44–62.

- Wilhelm Wilmanns: v. d. Mure, Heinrich. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 23, Duncker & Humblot, Leipzig 1886, S. 57.

Weblinks

Einzelnachweise

- Vgl. Wernfried Hofmeister: Die steirischen Minnesänger. Edition, Übersetzung, Kommentar. (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. Band 472). Kümmerle, Göppingen 1987, ISBN 3-87452-708-5, S. 20 f.

- Vgl. Wernfried Hofmeister: Heinrich von der Mure – ein steirischer Minnesänger? In: Blätter für Heimatkunde. 58, 1984, ISSN 0006-4459, S. 61.

- Vgl. Wernfried Hofmeister: Die steirischen Minnesänger. Edition, Übersetzung, Kommentar. 1987, S. 23.

- Vgl. Carl von Kraus: Heinrich von der Muore. In: Carl von Kraus (Hrsg.): Deutsche Liederdichter des 13. Jahrhunderts. 2. durchges. Auflage, Band 2, Niemeyer, Tübingen 1978, ISBN 3-484-10284-5, S. 187.

- Wernfried Hofmeister: Die steirischen Minnesänger. Edition, Übersetzung, Kommentar. 1987, S. 28.

- Vgl. Carl von Kraus: Heinrich von der Muore. 1978, S. 30.

- Wernfried Hofmeister: Die steirischen Minnesänger. Edition, Übersetzung, Kommentar. 1987, S. 51.

- Wernfried Hofmeister: Die steirischen Minnesänger. Edition, Übersetzung, Kommentar. 1987, S. 52.

- Vgl. Wernfried Hofmeister: Die steirischen Minnesänger. Edition, Übersetzung, Kommentar. 1987, S. 55 f.

- Vgl. Katharina Philipowski: Die Gestalt des Unsichtbaren. Narrative Konzeptionen des Inneren in der höfischen Literatur. De Gruyter, Berlin/Boston 2013, ISBN 978-3-11-029978-6, S. 95.

- Vgl. Franziska Wenzel: Vom Gestus des Zeigens und der Sichtbarkeit. In: Horst Wenzel/ C. Stephen Jaeger (Hrsg.): Visualisierungsstrategien in mittelalterlichen Bildern und Texten. (= Philologische Studien und Quellen. Band 195). Erich Schmidt, Berlin 2006, ISBN 3-503-07961-0, S. 51 f.

- Vgl. Ingo F. Walther (Hrsg.): Codex Manesse. Die Miniaturen der Großen Heidelberger Liederhandschrift. Insel, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-458-14385-8, S. 67.

- Vgl. Wernfried Hofmeister: Die steirischen Minnesänger. Edition, Übersetzung, Kommentar. 1987, S. 21.

- Vgl. Franziska Wenzel: Vom Gestus des Zeigens und der Sichtbarkeit. 2006, S. 53.