Großsteingräber bei Alt Sammit

Die Großsteingräber bei Alt Sammit waren mindestens fünf megalithische Grabanlagen der jungsteinzeitlichen Trichterbecherkultur bei Alt Sammit, einem Ortsteil von Krakow am See im Landkreis Rostock (Mecklenburg-Vorpommern). Alle wurden im 19. Jahrhundert zerstört. Drei Gräber wurden 1860 und 1883 untersucht. Die dabei gemachten Funde befinden sich heute in der Sammlung des Archäologischen Landesmuseums Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin.

Lage

Die genaue Lage der Gräber ist nicht überliefert. Sie wird nur allgemein mit „auf dem Felde“ angegeben. Das nächste erhaltene Grab ist das etwa 3–4 km nordwestlich gelegene Großsteingrab Luisenhof.

Forschungsgeschichte

Georg Christian Friedrich Lisch erwähnte erstmals 1847 fünf oder sechs Großsteingräber sowie mehrere Grabhügel in der Gegend von Alt Sammit. Als 1860 mit der Abtragung eines Grabes begonnen wurde, führte Lisch am 9. und 10. Juli dieses Jahres an diesem und einem weiteren Grab eine archäologische Untersuchung durch. Ein drittes Grab wurde 1883 zerstört. Eine Untersuchung konnte nicht mehr stattfinden, sein ursprüngliches Aussehen konnte aber durch Befragungen rekonstruiert werden.

Beschreibung

Grab 1

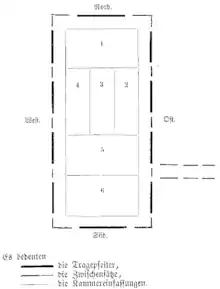

Das Grab war auf Sandboden errichtet und besaß eine nord-südlich orientierte Grabkammer, die als Großdolmen anzusprechen ist. Die Kammer hatte eine Länge von 18 Fuß (ca. 5,4 m), eine Breite von 8 Fuß (ca. 2,4 m). Sie bestand aus je vier Wandsteinen an den Langseiten, je einem Abschlussstein an den Schmalseiten und vier Decksteinen. Die Wandsteine waren durchschnittlich 6 Fuß (ca. 1,8 m) hoch. Die Decksteine waren 1,8–2,4 m lang, 1,5–1,8 m breit und 0,9–1,2 m dick. Ihr Gewicht wurde auf 3–5 Tonnen geschätzt. Eine Hügelschüttung konnte nicht festgestellt werden, lediglich eine leichte, etwa 0,6 m hohe Anschüttung aus kleinen Steinen an den Außenseiten der Wandsteine. Die Räume zwischen den Wandsteinen waren mit Trockenmauerwerk aus kleinen Steinplatten aufgefüllt, das sich etwa 60 cm hoch erhalten hatte. Der Kammerboden bestand aus einem Lehmpflaster, auf dem eine Schicht aus weiß geglühten Feuerstein-Splittern aufgebracht war. Durch Reihen senkrecht gestellter Platten aus Rotsandstein und rotem Granit war die Kammer in mehrere Quartiere eingeteilt. Zwei Quartiere lagen direkt unter den beiden südlichen Decksteinen parallel zu diesen. In Kammerrichtung und quer zu den beiden nördlichen Decksteinen verlief unter diesen ein längliches Quartier in der Kammermitte, das an beiden Seiten zwei kleinere Nebenquartiere aufwies. Ein weiteres Quartier lag zwischen dem nördlichsten Deckstein und dem nach außen versetzten Abschlussstein.

Im südlichsten Quartier wurden drei Feuerstein-Beile gefunden. Im folgenden Quartier lag das Skelett eines erwachsenen Menschen, von dem aber nur Teile des hinteren Schädels erhalten waren. Als Beigaben wurden hier zwei Bruchstücke eines Keramikgefäßes entdeckt. Von den drei folgenden Quartieren waren das mittlere und das westliche fundleer. Das östliche Quartier enthielt ein weiteres Feuerstein-Beil und einen Dolch oder eine Lanzenspitze aus Feuerstein. Im Erdaushub fand sich ein weiteres Beil, dessen ursprünglicher Niederlegungsort sich nicht mehr bestimmen ließ. Im nördlichsten Quartier wurde an der Westwand ein sitzendes menschliches Skelett mit Blickrichtung nach Osten gefunden. Erhalten waren noch der Schädel, Armknochen und Rippen. Die Beinknochen waren fast völlig vergangen. Beigaben wurden nicht festgestellt. Von den Funden sind heute noch vier Beile erhalten.

Grab 2

Grab 2 war in Ausrichtung, Größe und Bauweise mit Grab 1 weitgehend identisch, es handelte sich jedoch nicht um einen Dolmen, sondern um ein Ganggrab vom Untertyp Holsteiner Kammer. Die Kammer bestand aus je vier Wandsteinen an den Langseiten, je einem Abschlussstein an den Schmalseiten und ursprünglich wohl vier Decksteinen. Der südliche Deckstein fehlte zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits. Der nördliche Deckstein war sehr groß und am östlichen Ende sehr schmal. Diese Ende war offenbar schon in vorgeschichtlicher Zeit abgerutscht. Das Grab war notdürftig repariert worden, indem ein weiterer Deckstein auf den nordöstlichen Wandstein und den halb abgesunkenen Deckstein aufgelegt wurde. Die Kammer war durch hochkant gestellte Steinplatten in Quartiere eingeteilt. Das Schema ähnelte dem von Grab 1: Es gab je ein Quartier unter den beiden südlichen Decksteinen, woran sich längs zur Kammerrichtung drei schmale Quartiere und im Norden wiederum ein quergestelltes Quartier anschlossen. In der Kammermitte wurde eine etwa 0,3 m hohe sandige Verfüllschicht festgestellt. Zwischen dem von Süden aus gesehen ersten und zweiten Wandstein der östlichen Langseite war im rechten Winkel ein Gang angesetzt, der aus drei Wandsteinpaaren bestand. Der Gang war etwa 0,6 m breit und 0,9 m hoch. Decksteine wurden nicht festgestellt.

Die beiden südlichen Quartiere waren fundleer. Von den folgenden Quartieren waren wie bei Grab 1 das westliche und mittlere auf Bodenhöhe fundleer. Im östlichen Quartier wurden auf Bodenhöhe Reste der Beinknochen eines menschlichen Skeletts entdeckt, das sich vermutlich ursprünglich in sitzender Haltung befunden hatte. Daneben lagen einige Steine, die von einer schmierigen schwarzen Masse bedeckt waren. An Beigaben wurden zwei Beile und ein Dolch oder eine Lanzenspitze aus Feuerstein gefunden. Oberhalb der sandigen Verfüllung lagen zwei Schmalmeißel aus Feuerstein, ein grob behauener Meißelblock (nach Ingeburg Nilius ein Feuerschläger), die Scherben einer Kugelamphore und zweier unverzierter Gefäße sowie ein bohnenförmiger Quarzstein, bei dem es sich sowohl um ein Artefakt als auch ein Naturprodukt gehandelt haben könnte. Im nördlichen Quartier wurde ein Beinknochen eines west-östlich orientierten Skeletts entdeckt. Als Beigaben lagen hier eine Sandsteinplatte, die wohl als Schleifstein gedient hatte, und ein runder Stein aus Granit, vielleicht ein Reibstein. Von den Funden sind noch zwei Beile, die Spitze (Dolch oder Lanze), zwei Schmalmeißel und der Feuerschläger erhalten.

Grab 3

Grab 3 besaß eine runde Hügelschüttung aus Lehm mit einem Durchmesser von 5 m. Vollständig vom Hügel umschlossen lag unter einer Steinschichtung eine kleine Grabkammer mit einer Länge von 1,25 m und einer Breite von 0,6 m. Die Ausrichtung wurde nicht ermittelt. Die Kammer war aus Steinplatten errichtet, ein Deckstein wurde nicht erwähnt. Ewald Schuldt ordnete das Grab als Urdolmen ein.

Bei der Zerstörung des Grabes wurden die Scherben eines Keramikgefäßes sowie sechs Feuersteingeräte gefunden. Die Scherben verblieben vor Ort und sind nicht erhalten. Vier Feuersteingeräte gelangten in Privatbesitz und sind heute verschollen. Die übrigen zwei Geräte befinden sich in der Sammlung des Landesmuseums. Es handelt sich um ein dicknackiges Querbeil und einen Schmalmeißel.

Weitere Gräber

Über die weiteren Gräber liegen keine näheren Informationen vor. Sie werden nur allgemein als oberirdische Kammern beschrieben.

Literatur

- Hünengrab in der Gegend von Gnoien. In: Jahrbuch des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. Band 8, 1843, S. 33 (Online).

- Hans-Jürgen Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 1. Wilkau-Haßlau 1991, S. 16–17.

- Robert Beltz: Die steinzeitlichen Fundstellen in Meklenburg. In: Jahrbuch des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. Band 64, 1899, S. 81, 106 (Online).

- Robert Beltz: Hünengrab von Alt-Sammit. In: Jahrbuch des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. Band 64, 1899, S. 125 (Online).

- Robert Beltz: Die vorgeschichtlichen Altertümer des Grossherzogtums Mecklenburg-Schwerin. Vollständiges Verzeichnis der im Grossherzoglichen Museum zu Schwerin bewahrten Funde. Textband. Reimer, Berlin 1910, S. 110–111 (Online).

- Georg Christian Friedrich Lisch: Kegelgräber von Alt-Sammit. In: Jahrbuch des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. Band 12, 1847, S. 407, Fußnote (Online).

- Georg Christian Friedrich Lisch: Hünengräber von Alt-Sammit. In: Jahrbuch des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. Band 26, 1861, S. 115–127 (Online).

- Ingeburg Nilius: Das Neolithikum in Mecklenburg zur Zeit und unter besonderer Berücksichtigung der Trichterbecherkultur (= Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Band 5). Museum für Ur- und Frühgeschichte, Schwerin 1971, S. 93.

- Friedrich Schlie: Die Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin. Band 4. Schwerin 1901, S. 416 (Online).

- Ewald Schuldt: Die mecklenburgischen Megalithgräber. Untersuchungen zu ihrer Architektur und Funktion. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1972, S. 126.

- Ernst Sprockhoff: Die nordische Megalithkultur (= Handbuch der Urgeschichte Deutschlands. Band 3). de Gruyter, Berlin/Leipzig 1938, S. 146.

- Ernst Sprockhoff: Atlas der Megalithgräber Deutschlands. Teil 2: Mecklenburg – Brandenburg – Pommern. Rudolf-Habelt Verlag, Bonn 1967, S. 26.