Fluggerät extrem geringer Streckung

Ein Fluggerät extrem geringer Streckung besitzt eine konstruktive Auslegung, bei der Tragflächen mit relativ geringer Spannweite und relativ großer Fläche verwendet werden. Die Streckung ist definiert als Verhältnis der quadrierten Spannweite zur Tragflügelfläche.

Definition

Eine allgemein gültige Definition für „extrem geringe Streckung“ ist in der Literatur nicht zu finden. Es wird jedoch ein Wert von = 3 für geringe Streckung, = 5 bis 6 für mittlere Streckung (6 bis 10 für „gewöhnliche“ Flugzeuge) und > 20 als hohe Streckung angegeben. „Sehr geringe“ Werte werden dagegen für den transsonischen und Überschallbereich verwendet.[1] Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt haben eine Streckung zwischen 6 und 8.[2]

| Baumuster | Spannweite | Flügelfläche | Streckung |

|---|---|---|---|

| Handley Page HP.115 | 6,10 m | 39,95 m² | 0,9 |

| Chance Vought V-173 | 7,12 m | 39,67 m² | 1,3 |

| Arup S 2 | 5,80 m | 19,60 m² | 1,7 |

| Canova PC 100 | 5,90 m | 17,80 m² | 2,0 |

| Dyke JD-2 Delta | 6,87 m | 16,00 m² | 2,95 |

| Konventionelle Flugzeuge | |||

| Cessna 172 | 10,97 m | 16,17 m² | 7,4 |

| Boeing 737 MAX | 35,92 m | 124,60 m² | 10,4 |

| Scheibe SF 25C | 15,30 m | 18,20 m² | 13,4 |

Einfluss auf die aerodynamische Effizienz

Bei geringer Streckung und geringer Geschwindigkeit dominiert der induzierte Widerstand das „Auftriebsverhalten“. Der induzierte Widerstand hat bei Flugzeugen im Langsamflug einen Anteil von über 50 % am Gesamtwiderstand. Die Streckung einer Tragfläche ist deshalb im Unterschallbereich ein maßgeblicher Parameter für die aerodynamische Effizienz eines Flugzeugs. Bei gleicher Flügelfläche haben Tragflächen mit der größeren Streckung eine höhere Effizienz im Hinblick auf den Auftrieb. Deshalb wird bei der Konstruktion von Flugzeugen im Allgemeinen eine möglichst große Streckung angestrebt. Im Überschall gilt dies jedoch nicht, weshalb hier auf eine hohe Streckung verzichtet werden kann. Ein Beispiel hierfür ist der Deltaflügel, die X-15 oder die F-104.

Zur Gesamteffizienz einer Tragfläche trägt neben dem induzierten Widerstand auch der parasitäre Widerstand bei. Letzterer wächst proportional zur Flügelfläche. Fluggeräte mit geringer Streckung besitzen damit neben einem großen induzierten Widerstand auch einen hohen parasitären Widerstand. Es gibt jedoch trotz dieser Nachteile durchaus Gründe, ein Unterschall-Flugzeug derart auszulegen.

.jpg.webp)

Meist ist der Grund für solche Konstruktionen das Fliegen mit sehr hohem Anstellwinkel (= Auftriebsbeiwert.) Schon sehr frühzeitig stellten Luftfahrtpioniere fest, das der klassische rhombusförmige oder sechseckige Kinderdrachen am Seil einen sehr hohen Anstellwinkel hat und er dabei dennoch viel Auftrieb erzeugt. Viele dieser Versuche zielten also darauf ab, ein völlig überziehfestes Fluggerät zu schaffen oder eines das mit sehr hohem Anstellwinkel noch fliegbar bleibt. Die rhombusförmigen Gleiter des Italieners Flaminio Piana Canova sollen bis zu 35° erreicht haben, bevor der Strömungsabriss eintrat. Gleiches gilt für den Diskoplan von Suchanow und das Facettomobile der Familie Wainfan. Den meisten dieser Konstruktionen ist gemein, dass sie keine herkömmliche Umströmung der tragenden Fläche haben, sondern ein Wirbelsystem über dem Flügel den notwendigen Auftrieb erzeugt.

Anwendungen

.jpg.webp)

Es gab Varianten mit separatem Höhenleitwerk, aber der überwiegende Teil war schwanzlos ausgelegt. Die Nemeth „Parasol“ war ein Hochdecker mit einem ganz normalen Rumpf und einer scheibenförmigen Tragfläche. Andere Anwendungen für Fluggeräte extrem geringer Streckung wie zum Beispiel die „Wingless“ von William Horton zielten eher in die Richtung eines Flugautos oder eines kompakten „Volksflugzeuges“.

Wieder andere Entwürfe dienten schlicht der Erforschung des Strömungsverhaltens von Flügeln mit extrem geringer Streckung wie z. B. die Handley Page HP.115. Nicht zuletzt waren einige Versuche darauf ausgerichtet herauszufinden, inwieweit solche Fluggeräte sich als Wiedereintrittskörper für die Raumfahrt eignen. Letzte Stufe dieser Überlegungen sind die sogenannten Lifting Bodies.

Nicht zuletzt kann der Wunsch Pate gestanden haben, ein absolut einzigartiges Fluggerät zu Showzwecken zur Verfügung zu haben, wie im Fall von David Rowe. Der Australier hat im Selbstbau ein kleines Kreisflugzeug namens UFO (= Useless Flying Object) gebaut und führt es auf Flugtagen vor. Seit 2015 hat es ein einziehbares Fahrwerk, was den Eindruck eines UFOs verstärkt.

Im Flugmodellbau waren jahrelang fliegende Scheiben populär, wobei die aufgesetzte Seitenflosse oft als Comic-Figur etc. gestaltet war. Hier machte man sich gar nicht erst die Mühe, den „Flügel“ zu profilieren, sondern verwendete eine Styroporplatte mit senkrechten Kanten, die mit einem umlaufenden Holzstreifen verstärkt waren.

Grafische Darstellungen

Von den dargestellten Fluggeräten wurde lediglich die Dyke JD2 in größeren Stückzahlen (≈50) produziert. Alle anderen blieben Einzelstücke.

Lee-Richards Annular Monoplane, England 1913

Lee-Richards Annular Monoplane, England 1913 Scroggs „The Last Laugh“, USA 1930

Scroggs „The Last Laugh“, USA 1930 Arup S2, USA 1932

Arup S2, USA 1932 Arup S4, USA 1935

Arup S4, USA 1935 Hoffmann Younghusband Flying Pancake, USA 1934

Hoffmann Younghusband Flying Pancake, USA 1934 Payen AP10a, Frankreich 1935

Payen AP10a, Frankreich 1935 Fauvel AV10, Frankreich 1935

Fauvel AV10, Frankreich 1935 Canova PC 100, Italien 1934

Canova PC 100, Italien 1934 Canova PC 500, 1935

Canova PC 500, 1935 Canova PC 140, Italien 1936

Canova PC 140, Italien 1936 Moskaljow SAM-9, UdSSR 1937

Moskaljow SAM-9, UdSSR 1937 Johnson Uniplane, USA

Johnson Uniplane, USA Eshelman Flying Flounder, USA 1942

Eshelman Flying Flounder, USA 1942 Chance Vought V-173, USA 1942

Chance Vought V-173, USA 1942 Sack AS-6, Deutschland 1944

Sack AS-6, Deutschland 1944 Horton Swoopy, USA 1951

Horton Swoopy, USA 1951 Horton „Wingless“, USA 1952

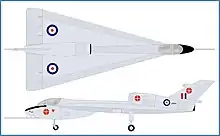

Horton „Wingless“, USA 1952 Handley Page HP.115 1956

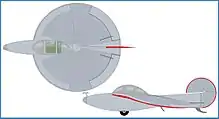

Handley Page HP.115 1956 Suchanow Diskoplan 1, UdSSR 1958

Suchanow Diskoplan 1, UdSSR 1958 Suchanow Diskoplan 2, UdSSR 1960

Suchanow Diskoplan 2, UdSSR 1960 Suchanow Diskoplan 4, UdSSR 1965

Suchanow Diskoplan 4, UdSSR 1965 Baker Delta Kitten, 1960

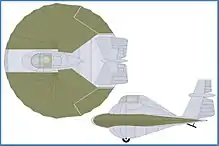

Baker Delta Kitten, 1960 Dyke JD-2 Delta, USA 1964

Dyke JD-2 Delta, USA 1964 Potier P40, 1968

Potier P40, 1968 Borchers Delta Stingray, USA 1979

Borchers Delta Stingray, USA 1979 Debreyer JCD2, Frankreich 1981

Debreyer JCD2, Frankreich 1981 Hatfield Little Bird, USA 1986

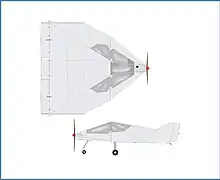

Hatfield Little Bird, USA 1986 Wainfan Facettomobile, USA 1993

Wainfan Facettomobile, USA 1993 Verhees Delta 2001

Verhees Delta 2001 Rutan Space Ship One, USA 2006

Rutan Space Ship One, USA 2006 Rowe UFO, Australien 2015

Rowe UFO, Australien 2015

Literatur

- Rudolf Storck u. a.: Flying Wings. Die historische Entwicklung der Schwanzlosen- und Nurflügelflugzeuge der Welt. Bernard und Graefe, Bonn 2003, ISBN 3-7637-6242-6.

- Vincenzo Pedrielli, Francesco Camastra: Italian Vintage Sailplanes. EQIP Werbung & Verlag GmbH, Königswinter 2011, ISBN 978-3-9808838-9-4, S. 198f

Einzelnachweise

- A. C. Kermode: Mechanics of Flight, Pearson, 12. Auflage 2012, S. 97 und 100

- David F. Anderson, Scott Eberhardt: Understanding Flight, McGraw Hill, 2. Auflage 2010, S. 267

Weblinks

- Eshelman Flying Flounder und Horton Swoopy auf Video

- Rowe „UFo“ auf Video

- Arup S2 auf Video

- Vought V-173 auf Video