Echtes Löffelkraut

Das Echte Löffelkraut (Cochlearia officinalis) ist eine Pflanzenart, die zur Familie der Kreuzblütengewächse (Brassicaceae) gehört. Weitere Trivialnamen sind Bitterkresse, Skorbutkraut, Löffelblättchen, Löffelkresse und Scharbockskraut[1]. Es ist ein nahezu in Vergessenheit geratenes Heil- und Küchenkraut.

| Echtes Löffelkraut | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

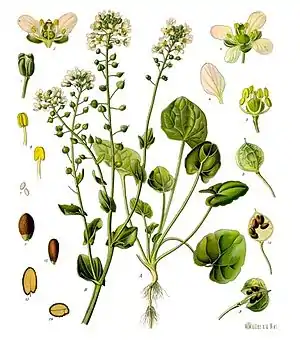

Echtes Löffelkraut (Cochlearia officinalis), Illustration | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Cochlearia officinalis | ||||||||||||

| L. |

Beschreibung

Das Echte Löffelkraut wächst als zweijährige bis ausdauernde krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen von 20 bis 50 cm. Die oberirdischen Pflanzenteile sind kahl. Die Laubblätter stehen in einer grundständigen Rosette zusammen und sind am Stängel verteilt. Die Grundblätter sind meist nierenförmig. Die oberen Stängelblätter sind sitzend sowie stängelumfassend und herzförmig.

Die Blüten stehen an traubigen Blütenständen. Die duftenden, zwittrigen Blüten sind vierzählig. Die vier freien Kronblätter sind 3 bis 5,5 mm lang und weiß.

Die Fruchtstiele stehen fast waagerecht von der Blütenstandsachse ab und sind ein- bis dreimal so lang wie die reifen Schötchen. Die Schötchen sind eiförmig bis kugelig und an beiden Enden meist abgerundet. Die Samen sind bis 1,5 mm lang.

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 24.[2]

Vorkommen

Es kommt im salzhaltigen Marschland, insbesondere in den höheren Zonen der Salzwiesen am Meer vor. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet umfasst Frankreich, Deutschland, Belgien, die Niederlande, Großbritannien, Irland, die Schweiz, Dänemark, die Färöer-Inseln, Norwegen, Schweden, Finnland und das europäische Russland. In Spanien und Italien ist die Art ein Neophyt.[3] Zu seinen Verwandten zählen das Englische Löffelkraut (Cochlearia anglica) und das Dänische Löffelkraut (Cochlearia danica). Es gehört zu den ersten Frühjahrsblühern. Es ist in Mitteleuropa eine Charakterart der Klasse Asteretea tripolii.[2]

Systematik

Man kann vier Unterarten unterscheiden:

- Cochlearia officinalis L. subsp. officinalis

- Cochlearia officinalis subsp. integrifolia (Hartm.) Nordal & Stabbetorp: Sie kommt in Großbritannien, Norwegen und Russland vor.[4]

- Cochlearia officinalis subsp. norvegica Nordal & Stabbetorp: Sie kommt in Norwegen, in Russland und vielleicht auch in Finnland vor.[4]

- Cochlearia officinalis subsp. scotica (Druce) P. S. Wyse Jacks.: Sie kommt in Großbritannien und in Irland vor.[4]

Ökologie

In seinen Blättern sammelt das Löffelkraut das Salz und stößt diese dann nach und nach vertrocknet ab.

Nutzung

Noch vor 300 Jahren wurde es in fast allen europäischen Gärten gepflanzt, denn es war eine wirksame Pflanze gegen den Skorbut. Es wurde daher eingesalzen und fässerweise auf Seereisen mitgenommen. Sogar die Wikinger sollen sich diese Eigenschaften auf ihren Seefahrten zunutze gemacht haben.

Löffelkraut gedeiht an einem sonnigen Platz ebenso gut wie im Halb- oder Vollschatten. Es benötigt Feuchtigkeit. Man kann Löffelkraut im Frühjahr und im Herbst aussäen, die Samen muss man nur flach auf die Erde drücken und sie keimen nach 21 bis 28 Tagen. Die Pflanzen werden etwa 30 cm hoch und sollten etwa 10 bis 20 cm Abstand zueinander haben. Wer in der Küche einige Blätter benötigt, kann einzelne Blätter auch unter dem Schnee abpflücken, denn es bleibt wintergrün.

Löffelkraut schmeckt der Kresse (auch eine Art aus der Familie der Kreuzblütengewächse) ähnlich. Es schmeckt zu allen Blattsalaten, Kräuterquark, Kräuterbutter, gelben Rüben und Kartoffeln. Es lässt sich schlecht trocknen, aber gut in Salz einlegen.

Heilkunde

Löffelkraut wird gegen Frühjahrsmüdigkeit und Ermüdungen nach großen körperlichen Anstrengungen eingesetzt. Es soll blutstillend bei Blutungen im Mund- und Nasenraum wirken, der Tee der getrockneten Pflanze soll bei Gicht und Rheuma hilfreich sein. Wie der Namensbestandteil „officinalis“ zeigt, gehörte die Pflanze früher zum Grundstock der Apotheker.

Wirkstoffe

Wirkstoffe sind: Vitamin C, Senfölglykosid Glucocochlearin, Isothiocyanate, Bitterstoffe, Mineralstoffe, Gerbstoffe.[5] Dazu ätherisches Öl.

Siehe auch

Weblinks

- Echtes Löffelkraut. FloraWeb.de

- Echtes Löffelkraut. In: BiolFlor, der Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland.

- Verbreitung auf der Nordhalbkugel nach: Eric Hultén, Magnus Fries: Atlas of North European vascular plants 1986, ISBN 3-87429-263-0

- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben)

Einzelnachweise

- Georg August Pritzel, Carl Jessen: Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Neuer Beitrag zum deutschen Sprachschatze. Philipp Cohen, Hannover 1882, Seite 104. (online).

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8. Auflage. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2001, ISBN 3-8001-3131-5. Seite 452.

- Cochlearia im Germplasm Resources Information Network (GRIN), USDA, ARS, National Genetic Resources Program. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Abgerufen am 25. Juli 2017.

- Karol Marhold, 2011: Brassicaceae: Datenblatt Cochlearia In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

- DE GRUYTER Pschyrembel Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch