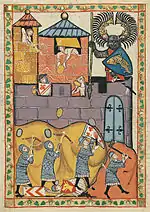

Der Düring

Der Düring war ein deutscher Minnesänger des 13. Jahrhunderts. Er ist urkundlich nicht belegt, daher lassen sich über seine Herkunft und sein Leben nur Vermutungen anstellen.

Biographie

Die Identität und Herkunft des Dürings lassen sich nicht genau bestimmen, allerdings werden in der Forschung diverse Überlegungen angestellt. So könnte der Name „Düring“ auf Thüringen zurückzuführen sein, denn auch aufgrund seines Dialekts wird der Dichter in den thüringischen Raum eingeordnet. In der Forschung wird vermutet, dass es sich bei ihm um einen Fahrenden handelte, den seine Reisen auch in den Süden Deutschlands geführt haben. Anhand einiger Indizien ordnet man den Düring in die Mitte des 13. Jahrhunderts ein, da er einen starken Akzent auf die Variation der Form legt. Außerdem finden sich in den Liedern erotische Elemente, weshalb er eher zum späten Minnesang gerechnet wird.

Werk

Im Codex Manesse sind unter dem Namen „Der Düring“ 19 Strophen überliefert, die zu sieben Tönen zusammentreten.

Die Lieder des Dürings sind alle dreistrophig. Außerdem enthält das Korpus noch eine Einzelstrophe. Die Lieder II, III, IV und V sind auf der Formebene äußerst reich gestaltet und weisen viele unterschiedliche Reimarten, wie Binnen-, Schlag- und Pausenreime aber auch viele Metaphern und Periphrasen. Inhaltlich sind vor allem die Lieder IV und V bedeutend, da sie sich von der traditionellen Minneklage abwenden und eine erotische Erfahrung thematisieren. Der einstrophige Text I zeichnet sich dadurch aus, dass sich in jedem der drei Teile das erste und letzte Wort, das zweite und vorletzte Wort und so weiter bis zur Mitte des Abschnitts reimen. In der Forschung wird hier von einem Silben-Palindrom gesprochen. Inhaltlich wird in diesem Text Kritik an der traditionellen Minnelyrik geäußert. Die Texte I bis V stehen in der Tradition Konrads von Würzburg. Im Kontrast dazu erinnern die Lieder VI und VII, an den nachklassischen Minnesang. Gottfried von Neifen scheint hier als Anregung für den Autor gedient zu haben. So findet man in diesen Texten einen Natureingang und die traditionelle Minneklage. Außerdem tritt das häufig verwendete Bild des roten Mundes mit der Metapher der Rose auf.

Literatur

- Franz Josef Worstbrock: Der Düring. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon Band 2. 1980, S. 247–248.

- Helmut De Boor: Die deutsche Literatur im späten Mittelalter. Zerfall und Neubeginn. Erster Teil 1250-1350, Band 3. München 1997, S. 320 und 328–329.

- Christine Stridde: Das hingewürfelte Wort. Ebenen der Unverständlichkeit in mittelalterlichen Sprach-Spielen. In: Christian Braun (Hrsg.): Geheimnis und Mysterium. Sondersprachenforschung im Spannungsfeld zwischen Arkanem und Profanem. Berlin 2012, S. 267–292, bes. S. 277–286.