Dachma

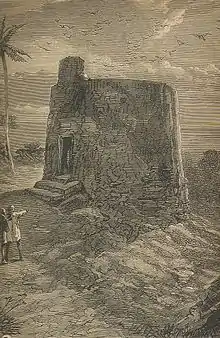

Der Begriff Dachma (persisch دخمه, DMG daḫme) bedeutet auf Persisch Grab(mal), bezeichnet aber vor allem Bauwerke, die auch Türme des Schweigens genannt werden und den Zoroastriern als Stätten für Himmelsbestattungen dienen.

Bestattungsform

Bei den Parsen und anderen Zoroastriern ist es üblich, Leichname in runde Türme zu legen, wo Fleisch und Weichteile von Vögeln, z. B. Geiern oder Raben, gefressen werden.

Ursprünglich wurden die Leichname einzeln als „Sonnenbestattung“ an wasser- und pflanzenlosen, erhöhten Stellen auf Felsen abgelegt, die mit kleinen Mauern umgeben wurden. Diese Ummauerungen sollten verhindern, dass die Toten von Landraubtieren gefressen wurden, denn erwünscht war nur der Verzehr durch Vögel. Der runde Turm-Dachma – er dient der ganzen Gemeinde – ist erst seit islamischer Zeit belegt. Bei Berg-Dachmas handelt es sich um Ummauerungen von Felskuppen ohne weitere Ausschmückungen. Die durch die Vögel, aber auch Wind und Wetter freigelegten Knochen wurden dann in Felsgruben oder in steinernen Kisten, sogenannten Astodanen, gesammelt. Dachmas finden sich heute noch in Iran und Indien. Zum Beispiel in Mumbai am Malabar Hill (18° 57′ 34,4″ N, 72° 48′ 18,1″ O) gibt es mehrere Dachmas.

Viele Autoren erklären diese Bestattungsform damit, dass den Parsen neben Luft und Wasser auch Erde und Feuer heilig sind, also nicht durch den unreinen Leichnam verunreinigt werden dürfen, so dass sich Erd- und Feuerbestattung verbieten. Steht keine Dachme zur Verfügung, bevorzugen die Parsen die Feuerbestattung. Dagegen lassen sich die persischen Anhänger Zarathustras, seitdem ein Verbot in den siebziger Jahren ihnen die Benutzung ihrer Türme des Schweigens für die „Geierzeremonie“ – etwa in der Gegend von Yazd – unmöglich machte, um die Erde nicht durch von Vögeln fallengelassene Leichenteile zu verunreinigen, in Betonsärgen oder in mit Beton ausgekleideten Gräbern[1] bestatten.

Siehe auch

Literatur

- Günter C. Vieten (Autor), George Shelley (Fotos): Parsen. Die Arier Gottes. In: Geo-Magazin. Nr. 9, Hamburg 1978, S. 86–108. (Informativer Erlebnisbericht, insbesondere u. a. der Totenkult der Zoroastrier) ISSN 0342-8311.

Weblinks

- Marco Ziegler: Reisebericht 6: Also sprach Zarathustra. In: studyrussian.com. 25. September 2000 (Text teilweise unrichtig).

- Shahriar Shahriari: Re: Our religion. In: zarathushtra.com. 8. Mai 1999 (englisch, Erklärung eines in Kanada lebenden Anhängers Zarathustras).

Einzelnachweise

- Sina Vodjani, Gabriele von Kröcher: Zarathustra. Membran International, Hamburg 2006, ISBN 978-3-86562-739-1, S. 70 f. und 195.