Codex Gisle

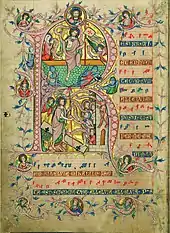

Der Codex Gisle ist ein Graduale, das kurz nach 1300 für das Zisterzienserinnenkloster Rulle bei Osnabrück erstellt wurde und die Gesänge enthält, die die Nonnen in den Gottesdiensten anstimmten. Den Namen verdankt der Codex einer Illumination zum Weihnachtsfest, in der eine als Gisle bezeichnete Nonne als Vorsängerin gezeigt wird. Auch bei einer Initiale zum Ostersonntag wird eine Nonne Gisle gezeigt. Der Name Gisle könnte auf Gisela von Kerssenbrock hinweisen, die in einem aus dem 15. Jahrhundert stammenden Memorialeintrag auf einem Vorsatzblatt des Codex mit allen Arbeiten außer dem Einband der Handschrift in Verbindung gebracht wird.

.png.webp)

Geschichte

Der Codex entstand in mehreren Skriptorien, die offenbar eng zusammengearbeitet haben. Er wurde nach 1302 fertiggestellt und ist danach über Jahrhunderte im Kloster Rulle geblieben. Im frühen 19. Jahrhundert kam der Codex an den Osnabrücker Weihbischof Freiherr Karl Klemens von Gruben. Nach dessen Tod 1827 wurde seine Bibliothek einschließlich des Codex Gisle dem dem Dom benachbarten Gymnasium Carolinum und dem Priesterseminar in Osnabrück zum gemeinsamen Besitz vermacht. Heute befindet sich die Handschrift im Diözesanarchiv in Osnabrück unter der Signatur Ma 101.[1]

Beschreibung

Der Codex

Der Codex umfasst 172 Blatt Pergament in der Größe 355 × 260 mm (Ränder beschnitten). In der 14. Lage fehlt ein Blatt (Textlücke) und ebenfalls das ehemals letzte Blatt. Die Maße des Schriftraums betragen ca. 275 × 180 mm. Drei Schreiber können unterschieden werden: Hand 1 (Weihnachts- und Osterfestkreise mit 10 Notenlinien pro Seite), Hand 3 (Sequentiale mit 14 Notenlinien pro Seite) und Hand 2 (alles andere mit 10, 12 oder 15 Notenlinien pro Seite). Alle drei Hände verwenden die Buchschrift Textualis.[2] Die Melodien der Gesänge sind in gotischer Hufnagelnotation aufgezeichnet, die im 13. und 14. Jahrhundert häufig in Handschriften aus Zisterzienserinnenklöstern vor allem des norddeutschen Raums verwendet wurde.[3] Die Handschrift enthält ca. 670 Gesänge[4]a und 52 figürlich ausgeschmückte Initialen.

Der Codex Gisle teilt mit anderen liturgischen Büchern die innere Organisation nach dem Kirchenjahr. Dabei werden die Eigentexte für die Wochen- und Sonntage des Jahreskreises im Proprium de Tempore (Temporale) zusammengefasst, jene für immer am selben Tag begangene Heiligenfeste im Proprium de Sanctis (Sanctorale) und im Commune Sanctorum für Heiligengedenktage, die kein oder wenig Eigengut aufweisen. Es folgen anlassbezogene Texte, z. B. Prozessionsgesänge und ein kurzes Kyriale. Den Schluss bildet ein möglicherweise erst später hinzugefügtes Sequentiale mit insgesamt 33 Sequenzen, und dies obwohl die Zisterzienser eigentlich Sequenzen als überflüssigen Zierrat ablehnten.[5] Hier ist besonders auf die Sequenz Ecce arbor salutaris für die Kreuz-Feste (3. Mai bzw. 14. September Kreuzerhöhung) hinzuweisen. In den Analecta Hymnica Medii Aevi, der Sammlung mittelalterlicher lateinischer Dichtung, wird für diese eher seltene Sequenz der Codex Gisle als älteste Quelle angeführt.[6]

Der Codex zeigt zwar Gebrauchsspuren, ist aber ansonsten relativ gut erhalten. Es gibt nur wenige Anmerkungen aus späteren Jahrhunderten. Allerdings gibt es kleinere Unregelmäßigkeiten. So wurde zum Teil Pergament mit einem Loch verwendet oder eins mit einem Riss, der zusammengenäht wurde.

Der Blau-Rot-Farbwechsel bei den Initialen wurde nicht konsequent eingehalten und manche Initialen fehlen;[7] fehlerhafte Texte wurden nicht ausrasiert, sondern durchgestrichen; manchmal reichte der Platz nicht, so dass beispielsweise auf S. 306 weitere Notenlinien am Rand hinzugefügt werden mussten usw.

Buchschmuck

Das Graduale enthält insgesamt 52 historisierte Initialen,b eine erstaunlich große Zahl.c Besonders reich mit historisierten Initialen ausgestattet sind die Festtage der Weihnachtszeit (9 Initialen) sowie der Osterzeit bis hin zu Pfingsten (23 Initialen), einfacher hingegen die Initialen der Fasten- und Passionszeit (6 Initialen) und des Sanctorale (6 Initialen). Von den Messgesängen ist wie üblich nur der am Anfang stehende Introitus, der zum Einzug des Priesters und seiner Mitzelebranten zum Altar gesungen wurde, mit einer historisierten Initiale versehen. Nur zu Ostern werden in größerem Umfang weitere Gesänge auf diese Weise hervorgehoben.[8]

Meist handelt es sich bei den Buchstaben der historisierten Initialen um solche mit Binnenfeldern, die daher für die Aufnahme von Bildelementen gut geeignet sind. Drachenkörper ersetzen vereinzelt Teile des Buchstaben. Die größeren Initialen haben im Randbereich zudem Ausläufer, die regelmäßig neben der Initiale, aber auch über die ganze Seite verteilt anzutreffen sind und mit Medaillons Orte ausbilden, die Bildträger für eigene Themen sein können. Zusammen mit dem Goldgrund dominieren Blau und Rosa in verschiedenen Abstufungen die Farbigkeit der Handschrift. Hinzu treten neben dem Orangerot bzw. Rot insbesondere Grün als Gewandfarbe sowie für Bildgegenstände, dazu verschiedene Ocker-, Braun- und Grautöne etwa für die Haargestaltung.

Über die großen historisierten Initialen hinaus gibt es auch einfachere, ein- bis zweizeilige Initialen mit Fleuronné, die im Ruller Skriptorium eingefügt worden sein könnten. Die größeren, bis zu drei Zeilen Höhe reichenden und in den Farben Gold und Blau gestalteten Initialen mit reichem Fleuronné dürften wohl von einer professionellen Buchmalerwerkstatt gefertigt worden sein.[9]

Dem Buchschmuck zuzurechnen sind auch die unverzierten, meist in regelmäßigem Wechsel von Blau und Rot geschriebenen Initialen der Messgesänge Introitus – Graduale – Offertorium – Communio bzw. der Verse von Tropen, Hymnen und Sequenzen.[10] Manche der Texte von hohen Festtagen wurden in Gold auf rotem oder blauen Untergrund geschrieben.d

Einband

Wie der ursprüngliche Einband des Codex Gisle aussah, ist nicht bekannt. Möglicherweise wurde die Handschrift in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts neu gebunden.f Den heutigen Einband erhielt der Codex nach der ersten Faksimilierung 1925. Dabei griff die Buchbinderei Oldenbourg auf einen vorrätigen Einband aus dem späten 15. Jahrhundert zurück, der aus Süddeutschland stammt und dessen Holzdeckel mit hellbraunem Leder überzogen eine ganzflächige Blindprägung zeigt. Eckbeschläge und Schließen sind aus Messing. Die qualitätvollen Stempel zeigen unter anderem eine Herzblatt-Palmette, einen Greifen, einen liegenden Hirsch in tropfenförmiger Rahmung, eine stilisierte Lilie und einen schreibenden Evangelisten.[11]

Faksimiles

Ein erstes Faksimile des Codex Gisle wurde 1926 herausgegeben:

Christian Dolfen: Codex Gisle / Im Auftrage des hohen Domkapitels zu Osnabrück mit Unterstützung des Landtages der Provinz Hannover unter Mitwirkung von Martin Wackernagel und anderen Fachgelehrten hrsg. Berlin 1926, Buchenau & Reichert.g

Im Jahr 2015 gab der Quaternio Verlag ein neues Faksimile des Codex Gisle heraus.

- Weblink zum Faksimile des Codex Gisle

- Quaternio Verlag, Hrsg.: Der Codex Gisle, Kommentar zur Faksimile-Edition. Luzern 2015, Quaternio. ISBN 978-3-905924-20-6 (Zitiert als Kommentar).

- Quaternio Verlag, Hrsg.: Singen wie die Engel. Eine Einführung in den Codex Gisle und seine Gesänge. Luzern 2015, Quaternio. ISBN 978-3-905924-27-5. (Zitiert als Singen wie die Engel).

Literatur

- Beate Braun-Niehr: Beobachtungen zum Äußeren des Codex Gisle, zu seiner Entstehung und seiner Geschichte sowie zum heutigen Einband der Handschrift. In: Kommentar, S. 23–30. (zitiert als Beobachtungen)

- Eberhard König: Codex Gisle. In: Helmut Engelhart (Hrsg.): Lexikon zur Buchmalerei. Stuttgart 2009, 1. Halbband, S. 109.

- Renate Kroos: Der Codex Gisle – I. Forschungsbericht und Datierung. In: Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 12 (1973), 117–134.

- Udo Kühne, Bernhard Tönnies, Anette Haucap: Handschriften in Osnabrück. Bischöfliches Archiv, Gymnasium Carolinum, Bischöfliches Generalvikariat, Kulturgeschichtliches Museum, Niedersächsisches Staatsarchiv, Diözesanmuseum, Pfarrarchiv St. Johann (Mittelalterliche Handschriften in Niedersachsen. Kurzkatalog 2), Wiesbaden 1993, ISBN 3-447-03456-4, S. 139–140 mit sechs SW-Tafeln. (Digitalisat bei Manuscripta Mediaevalia, damals noch im Bischöflichen Generalvikariat ohne Signatur)

- Judith H. Oliver: Singing with Angels. Liturgy, music, and art in the gradual of Gisela von Kerssenbrock. Turnhout 1962, Brepols, ISBN 978-2-503-51680-6. (Zitiert als Oliver)

- Günther Pabst: Der Codex Gisle – Eine Erschließung. Neustadt am Main 2021, CHOROS. ISBN 978-3-933512-31-4 (Zitiert als Erschließung)

- Harald Wolter-von dem Knesebeck: Zur Entstehung und kunsthistorischen Einordnung des Codex Gisle. In: Kommentar, S. 93–101.

- Harald Wolter-von dem Knesebeck: Kunsthistorische Beschreibung und Betrachtung des Codex Gisle. In: Kommentar, S. 37–92.

Einzelnachweise

- Beate Braun-Niehr: Beobachtungen, S. 28f.

- Judith H. Oliver: Codicological description of the manuscript. In: Oliver. S. 215–220.

- Fabian Kolb: Musik, Liturgie und Spiritualität im Graduale der Gisela von Kerssenbrock. In: Kommentar. S. 103–144, hier S. 108.

- Günther Pabst: Erschließung, S. 116–128.

- Beate Braun-Niehr: Übersicht über den Inhalt des Codex Gisle. In: Kommentar. S. 31–36.

- Clemens Blume: Liturgische Prosen des Übergangsstiles und der zweiten Epoche, Analecta Hymnica Medii Aevi Bd. 54, S. 199f, Nr. 127.

- Judith H. Oliver: Codicological description of the manuscript. In: Oliver. S. 215–220.

- Wolter von dem Knesebeck: Kunsthistorische Beschreibung und Betrachtung des Codex Gisle. In: Kommentar. S. 37–92, hier S. 43 f.

- Harald Wolter-von dem Knesebeck: Der Codex Gisle. In: Singen wie die Engel. S. 11–12.

- Beate Braun Niehr: Beobachtungen, S. 26f.

- Beate Braun Niehr: Beobachtungen, S. 28.

Weblinks

- Schweizer Musikzeitung

- Andreas Mertin: Ein Kirchenmusik-Faksimile

- Ein Meisterwerk der Faksimilierkunst – YouTube