Burgund (fränkisches Teilreich)

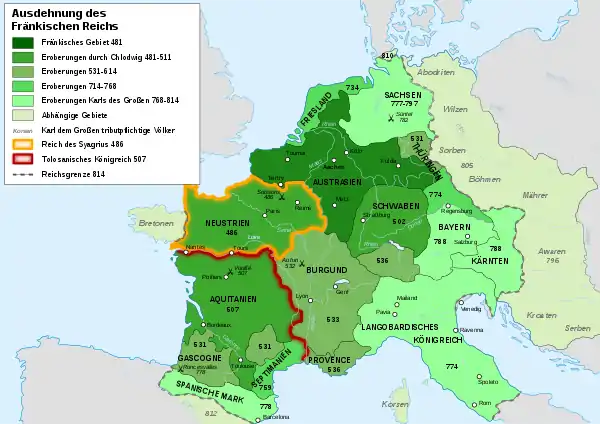

Das fränkische Teilreich im Burgund entstand nach der Eroberung des Zweiten Burgundenreichs 534 durch die Franken und stellte ab 561 bis zur Zersplitterung im 9. Jahrhundert eines der drei Kerngebiete des Frankenreiches dar.

Zunächst teilten die drei regierenden fränkischen Könige Chlothar I., sein Bruder Childebert I. und ihr Neffe Theudebert I. das Burgundenreich unter sich auf, wie auch das restliche Frankenreich unter den Erben Chlodwigs I. zerstückelt war. Nachdem Theudeberts Sohn und Childebert ohne männliche Nachkommen starben, fiel ganz Burgund mit dem gesamten Frankenreich 558 an Chlothar.

Bei der Neuaufteilung unter dessen Söhnen 561 ging Burgund als Ganzes an Guntram I., neben weiteren Besitzungen wie der Residenzstadt Orléans. Burgund trat deutlicher hervor als Gebiet, das noch stark von römischen Traditionen geprägt war, sichtbar etwa am Titel „Patricius“ für den obersten Feldherrn, der zudem meist Romane war. Guntram verlegte seine tatsächliche Residenz in den 570ern ins eigentliche Burgund nach Chalon-sur-Saône und gründete in der Nähe die Abtei St-Marcel. Er hielt sich aus der Fehde zwischen seinen Brüdern Chilperich I. und dessen Frau Fredegunde einerseits und Sigibert I. und dessen Gemahlin Brunichild andererseits weitgehend heraus, konnte aber schließlich sein Herrschaftsgebiet zu Lasten Chilperichs Sohn Chlothars II. vergrößern. Nachdem seine Söhne vor ihm gestorben waren, adoptierte Guntram seinen Neffen Childerich II., Herrscher im Nordosten des Frankenreiches, und machte ihn 586 im Vertrag von Andelot zum fast ausschließlichen Erben, was mit Guntrams Tod 592 zur Wirkung kam.

Nach Childerichs II. frühem Tod 596 übernahm seine Mutter Brunichild, die auch auf Childerich noch starken Einfluss gehabt hatte, die Regentschaft für dessen Söhne Theudebert II. und Theuderich II. Ihr Herrschaftsgebiet wurde bald geteilt, Theuderich erhielt Burgund und das übrige Erbe Guntrams, dazu sogar noch einige Teile aus Childerichs II. ursprünglichem Herrschaftsgebiet. Mitregent in Theuderichs Gebiet wurde der Hausmeier Warnachar, Residenz, wie zuletzt auch unter Guntram, Chalon-sur-Saône. Theuderich geriet bald in Konflikt mit seinem Bruder: 610 zwang dieser ihn, ihm die zum ursprünglichen Gebiet ihres Vaters gehörenden Reichsteile zu überlassen. 612 holte Theuderich zum Gegenschlag aus, besiegte Theudebert und ließ ihn und seine Söhne töten. Theuderich starb aber noch im selben Jahr, und Brunichild übernahm wiederum die Regentschaft für seinen Sohn Sigibert II., ihren Urenkel. Nun erhob sich der Adel, besonders im Nordosten, aber auch Warnachar wandte sich gegen Brunichild zugunsten Chlothars II., Herrscher im Nordwesten. Chlothar ließ Brunichild, Sigibert und seine Brüder töten und wurde damit 613 Alleinherrscher im Frankenreich.

Burgund hatte sich als einer der drei Kernteile des Reiches etabliert, neben dem ältesten Teil im Nordosten, Austrasien, und dem neueren Teil im Nordwesten, nun Neustrien genannt. Anders als im 6. Jh. wurde der Name „Burgund“ jetzt auf das gesamte Teilreich bezogen, auch die Teile nordwestliche des ehemaligen Burgunderreichs bis Orléans. Die Eigenständigkeit Burgunds wie der anderen Reichsteile wurde 614 im Edictum Chlotharii zementiert, dass u. a. bestimmte, dass die Hausmeier und anderen Würdenträger des Königs aus dem Teilreich stammen mussten, in dem sie ihre Würde bekleideten.

Warnachar blieb unter Chlothar II. Hausmeier von Burgund bis zu seinem Tod 626/627. Sein Sohn Godinus strebte die Nachfolge an, wurde aber wegen seiner Heirat mit seiner Stiefmutter getötet. Auf Bestreben des burgundischen Adels setzte Chlothar keinen neuen Hausmeier für Burgund mehr ein. Nach Chlothars Tod 629 folgte sein Sohn Dagobert I., schon zuvor (Unter-)König in Austrasien, im Gesamtreich. Während Austrasien schon 633 wieder einen eigenen (Unter-)König durchsetzte, blieb Burgund mit Neustrien im Verbund, bewahrte aber seine Eigenständigkeit. Diese äußerte sich etwa in seinem eigenen Heeresaufgebot, das für Dagobert eine wichtige Stütze gegen äußere Feinde war. Die Großen Burgunds treten als Herzöge (duces) und Patricii (jetzt quasi Synonym für Herzog) auf. Nach Dagoberts Tod 639 folgte Chlodwig II. Unter ihm wurde mit dem Franken Flaochad 642 in Orléans zum letzten Mal ein Hausmeier für Burgund eingesetzt. Flaochad musste sich seine Anerkennung in Burgund erkämpfen, starb dann aber noch im selben Jahr an einer Krankheit.

Nach dem Tod Chlodwigs II. 657 folgte Chlothar III. in Burgund und Neustrien, nach dessen Tod 673 Childerich II. von Austrasien im Gesamtreich, nach dessen Tod 676 Theuderich III., der 679 dauerhaft Herrscher im Gesamtreich wurde (bis zu seinem Tod 691).

Tatsächlich aber lag die Macht immer mehr bei den Hausmeiern von Austrasien und Neustrien, die die Ausdehnung ihrer Gewalt auf das Gesamtreich anstrebten. 687 konnte sich schließlich Pippin der Mittlere in der Schlacht bei Tertry als alleiniger Hausmeier und faktischer Regent durchsetzen. Er ernannte 697 seinen Sohn Drogo zum Herzog (statt Hausmeier) von Burgund. Drogo hatte bereits einige Schwierigkeiten, sich gegen den recht selbständig gewordenen burgundischen Adel durchzusetzen. Er starb 708 noch vor seinem Vater. Pippins Sohn Karl Martell, der sich in den Wirren nach dem Tod seines Vaters (714) schließlich als Hausmeier des Gesamtreiches durchsetzen konnte, musste in den 730er Jahren Feldzüge gegen burgundische Große führen, ebenso sein Sohn Pippin der Jüngere gleich nach seinem Regierungsantritt als Hausmeier zunächst von Burgund, der Provence und Neustrien 741/742. Unter anderem durch Einsetzung landfremder Adliger konnte der Widerstand schließlich insgesamt gebrochen werden; Burgund blieb mit Neustrien und Austrien Kerngebiet des 747 in Pippins Hand vereinten Reiches.

Nach dem Tod Pippins des Jüngeren 768 (seit 751 König) fiel Burgund mit einigen anderen Teilen an Karlmann I., nach seinem Tod 771 an Karl den Großen, der das Reich wieder vereinte. Sein Nachfolger Ludwig der Fromme (ab 814) wies seinem jüngsten Sohn Karl dem Kahlen 829 entgegen der vorherigen Nachfolgeregelung unter anderem einen Teil Burgunds zu, was einen Bürgerkrieg auslöste. Unter den Großen des Reiches bildete sich eine Fraktion von Befürwortern der Reichseinheit; unter ihnen mit Agobard, Erzbischof von Lyon, auch ein burgundischer Magnat.

Einen vorläufigen Abschluss fanden die Unruhen erst mit der Teilung des Reiches im Vertrag von Verdun 843: Burgund fiel nun an das Mittelreich Lothars I., der Nordwesten rechts der Saône allerdings an das Westreich Karls des Kahlen. Aus letzterem Teil entwickelte sich das Herzogtum Burgund.

Nach dem Tod Lothars I. 855 setzte sich die Teilung im Mittelreich fort: das leicht verkleinerte Burgund wurde mit der Provence das Herrschaftsgebiet seines Sohnes Karl von der Provence (Teilung von Prüm). Nach Karls Tod 863 gingen das transjuranische Burgund (Hochburgund) und die Provence an seinen Bruder Ludwig II., der Rest an den dritten Bruder Lothar II. Nach Lothars Tod 869 versuchte Karl der Kahle, dessen ganzes Gebiet zu vereinnahmen, doch musste er im Vertrag von Meerssen einen Teil an seinen Bruder Ludwig II., König des Ostreiches, abtreten; ihm blieb unter anderem fast der ganze burgundische Anteil. Während sich das Ostreich 879/880 des gesamten Mittelreiches nördlich Burgunds bemächtigen konnte, erhoben die Großen der Provence und Burgunds 879 Boso von Vienne zum König und vollzogen damit die Abspaltung des vormaligen Teilreichs Karls von der Provence vom Frankenreich als eigenständiges Königreich Burgund.

Literatur

- Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, Union Verlag Stuttgart 1970, 9. Auflage, Band 1, S. 124, 126–133, 138, 145 f., 154 ff., 159, 169, 193f, 200, 208, 217, 245.