Amastrianum

Das Amastrianum (griechisch τά Αμαστριανοῦ, ta Amastrianoú), gelegentlich auch Forum Amastrianum, war ein öffentlicher Platz (lateinisch Forum) im byzantinischen Konstantinopel (heute Istanbul). Der Platz wurde auch als Ort für öffentliche Bestrafungen und Hinrichtungen genutzt und verschwand nach dem Ende des byzantinischen Reichs.

Lage

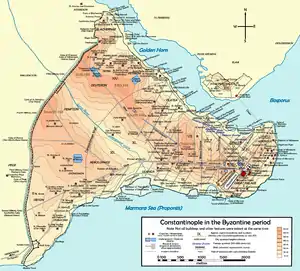

Die genaue Lage des Platzes ist unbekannt: Im De Cerimoniis von Kaiser Konstantin VII. wird der Platz beschrieben als an der südwestlichen Achse der Hauptstraße (Mese) zwischen Philadelphion und Forum Bovis gelegen.[1][2] Daher müsste das Amastrianum im Tal des Lycus gelegen haben, zwischen dem siebten und dem dritten Hügel Konstantinopels zwischen den heutigen Stadtteilen Şehzadebaşı und Aksaray.[1] Nach einer anderen Quelle[3] könnte der Platz aber auch am südlichen Abhang des vierten Hügels von Konstantinopel gelegen haben, wo heute die Atatürk Caddesi und Şehzadebaşı Caddesi einander kreuzen.[3] Es gehörte zur Verwaltung der Region IX.[4] Neuere Überlegungen kommen zum Schluss, dass der nördlich gelegene halbrunde Vorplatz beim Myrelaion (Bodrum Camii) die Überreste des Amastrianums sind.[5]

Geschichte

Keine byzantinische Quelle benennt das Amastrianum wörtlich als Forum, dies wird jedoch aus dem Kontext deutlich.[6] Seinen Namen trägt der Platz von der Stadt Amastris (heute Amasra) in Paphlagonien an der Schwarzmeerküste. Warum dies so ist, ist unklar. Eine Theorie besagt, dass hier jemand aus der Stadt getötet worden sein könnte, der geschäftlich hier zu tun hatte, eine andere These vermutet, dass der Platz den Namen der Stadt trägt, weil hier häufig Hinrichtungen stattfanden und die Paphlagonier als Kriminelle galten.[6] Nach Angaben des Patrologia Latina standen auf dem Platz die Statuen eines Paphlagoniers und seines Sklaven, die stets mit Müll und Exkrementen bedeckt waren.[6] Tatsächlich hatte das Viertel um den Platz einen schlechten Ruf. Michael III. ließ hier im 9. Jahrhundert den exhumierten Körper des Ikonoklasten-Kaisers Konstantin V. öffentlich verbrennen und Basileios I. verbrannte hier Sklaven, die ihren Besitzer getötet hatten. Im Jahr 932 verbrannte Romanos I. den Usurpator Basileios Chalkocheir auf dem Scheiterhaufen, weil dieser eine Rebellion in Bithynien angezettelt hatte.

In byzantinischer Zeit war das Amastrianum auch Zentrum des Pferdehandels in der Stadt.[7] Hier hatten auch die Bothroi ihren Sitz, die als Beamte den Tierhandel überwachten.[8]

Architektur

_01.jpg.webp)

Der Platz soll einigen Quellen zufolge einen rechteckigen Grundriss gehabt haben, S. 286[1] andere Quellen gehen von einem halbrunden Platz mit halbrundem Portikus aus, der sich zur Mese öffnete.[5] Auf dem Platz sollen mehrere heidnische Statuen von Zeus als Helios[2], der Artemis, des Valentinian mit silberner Waage[9] und die eines schlafenden Herakles.[1] Außerdem schmückten Gruppen von Schildkröten und Vögeln, ein Adler und eine Wölfin sowie 16 Statuen von Schlangen bzw. Schlangenfrauen den Platz.[1][10] Der Platz wurde von einem Marmorzaun begrenzt, dessen Pfosten mit Sichelmonden geschmückt waren.[1] Das ungewöhnliche und seltsame Dekor und die Verwendung als Hinrichtungsort führten in der Bevölkerung zu dem weit verbreiteten Glauben, dass der Platz von Dämonen bewohnt sei.[1]

Nach dem Parastaseis syntomoi chronikai soll auf dem Platz auch ein Gebäude namens Modius (griechisch Μόδιον, "Modion") gestanden haben.[11] Das Bauwerk vor dem Haus eines gewissen Krateros, soll einen symmetrischen Grundriss gehabt haben und eine von Säulen getragene Kuppel, auf der eine Pyramide saß.[11] Im Gebäude soll ein silbernes Modius aufbewahrt worden sein, ein altes römisches Getreidemaß.[11] An der Fassade des Bauwerks sollen zwei bronzene Hände auf Spießen gezeigt worden sein.[1] Dies sollte die Getreidekaufleute vor einem Betrug durch falsche Maße warnen: Im 5. Jahrhundert soll der Kaiser zwei Seeleuten die rechte Hand abschlagen lassen haben, weil die beiden beschuldigt worden waren, den Kaiser beim Getreideverkauf betrogen zu haben.[11] Im Laufe der Jahre wurde die ursprüngliche Bedeutung der bronzenen Hände zwar vergessen, doch der Platz blieb Ort der Bestrafung von Kriminellen.[1]

Die Lage des Bauwerks war kein Zufall: Der Platz lag unweit der ägyptischen und theodosianischen Getreidelager in der Nähe des Eleutherios-Hafens.[12] Das Modius wurde von Kaiser Valentinian I. in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts errichtet.[1] Eine Statue von ihm mit einem Modius stand unter dem Gewölbe des Bauwerks.

Einzelnachweise

- Raymond Janin: Constantinople Byzantine. Institut français d’etudes byzantines, Paris 1964, S. 69

- Alexander Kazhdan: Mese. In: Alexander P. Kazhdan (Hrsg.): The Oxford Dictionary of Byzantium. Online, 2005, abgerufen am 12. Mai 2019

- Ernest Mamboury: The Tourists’ Istanbul. Çituri Biraderler Basımevi, Istanbul 1953, S. 73

- Ernest Mamboury: The Tourists’ Istanbul. Çituri Biraderler Basımevi, Istanbul 1953, S. 67

- Alessandra Bravi: Griechische Kunstwerke im politischen Leben Roms und Konstantinopels. (=KLIO/Beihefte. Neue Folge 21), De Gruyter, Oldenbourg 2014 S. 286

- Raymond Janin: Constantinople Byzantine. Institut français d’etudes byzantines, Paris 1964, S. 68

- Raymond Janin: Constantinople Byzantine. Institut français d’etudes byzantines, Paris 1964, S. 95

- Alexander Kazhdan: Bothros. In: Alexander Kazhdan (Hrsg.): The Oxford Dictionary of Byzantium. Band 1, Oxford University Press, New York/Oxford 1991, S. 315

- Frédéric de Clarac: Musée de antique et moderne. Band III, Imprimerie Nationale, Paris 1850, S. CXXXVIII

- Alessandra Bravi: Griechische Kunstwerke im politischen Leben Roms und Konstantinopels. (=KLIO/Beihefte. Neue Folge 21), De Gruyter, Oldenbourg 2014 S. 287 f.

- Raymond Janin: Constantinople Byzantine. Institut français d’etudes byzantines, Paris 1964, S. 104

- Raymond Janin: Constantinople Byzantine. Institut français d’etudes byzantines, Paris 1964, S. 55