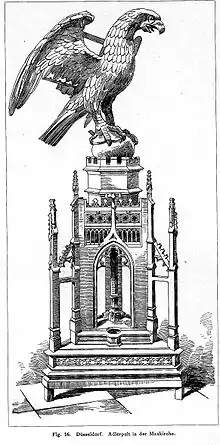

Adlerpult

Das Adlerpult war im Mittelalter eine bevorzugte Variante des Lesepultes im Altarraum christlicher Gotteshäuser. Es erfuhr als Träger des Evangelienbuches, des Lektionars oder des Antiphonales eine seinem hohen liturgischen Rang entsprechend aufwändige Gestaltung.

_05.jpg.webp)

Die ausgebreiteten Schwingen des Adlers waren formal und funktional als Unterlage der aufgeschlagenen Folianten geeignet. An frühen Kanzeln und Lettnern war, wie Beispiele in Italien zeigen, der Adler noch Teil der steinernen Brüstung. Gelegentlich stand er in einer Folge von Evangelistensymbolen; als Attribut des Evangelisten Johannes verselbständigte er sich aber später.

Im 14. und 15. Jahrhundert fand das Adlerpult als freistehendes Einzelmöbel weite Verbreitung. Zahlreiche herausragende Beispiele wurden in den maasländischen Produktionszentren aus Gelbguss gegossen und finden sich noch im Rheinland und den Niederlanden. Dem Adlerpult verwandt sind vereinzelt als Pelikan oder Greif ausgebildete Lesepulte.

Beispiele

- Hildesheimer Dom: Pult aus Bronze, um 1240

- Aachener Dom: Pult aus Messing, um 1450

- Berner Münster: Pult aus Messing, um 1446

- Dom zu Halberstadt: Pult aus Bronze, 16. Jahrhundert (Domschatz Halberstadt)

- Doberaner Münster: Lektorienpult Ende 19. Jahrhundert

- Maxkirche (Düsseldorf): Pult aus Bronze [?], 1449, siehe Hauptartikel Adlerpult (Maxkirche)

- St. Lambertus (Erkelenz): Pult aus Messing, um 1450

- Marienkirche (Dortmund): Pult aus Messing auf steinernem Sockel, 15. Jahrhundert

- St. Reinoldi (Dortmund): Pult aus Messing, um 1450

- St. Martin in Hal (Belgien): Pult aus Messing, 1450

- St. Walburga in Veurne (Belgien)

Einige Adlerpulte befinden sich heute in Museen.

Adlerpult im Skizzenbuch des Villard de Honnecourt, Paris, Bibl. Nat., um 1230

Adlerpult im Skizzenbuch des Villard de Honnecourt, Paris, Bibl. Nat., um 1230 Adlerpult mit Fledermaus in der Chorhalle des Aachener Doms, um 1450

Adlerpult mit Fledermaus in der Chorhalle des Aachener Doms, um 1450 Adler vom Pult in St. Reinoldi, Dortmund, um 1450

Adler vom Pult in St. Reinoldi, Dortmund, um 1450

Literatur

- Heinrich G. Lempertz: Adlerpult. In: Otto Schmitt (Hrsg.): Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. Band 1: A – Baubetrieb. Metzler, Stuttgart 1934, Sp. 187–194 (Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte).