Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

Das Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (Abkürzung ADR, seit 2021 Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, bis 2020 Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), das am 30. September 1957 in Genf geschlossen wurde, enthält besondere Vorschriften für den Straßenverkehr hinsichtlich Verpackung, Ladungssicherung und Kennzeichnung von Gefahrgut.

Geschichte

Das ADR wurde am 30. September 1957 in Genf unter der Anleitung der UNECE geschlossen und trat am 29. Januar 1968 in Kraft; die vollständige Bezeichnung lautete damals Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Zu den Unterzeichnerstaaten gehörten unter anderem Frankreich und Deutschland. Wirksam wurde das ADR zunächst durch Umsetzung in das jeweilige nationale Recht. Heute sind alle EU-Staaten auch ADR-Unterzeichner, das ADR ist durch eine EU-Verordnung rechtsgültig.

Am 13. Mai 2019 wurde auf einer Versammlung der ADR-Länder eine Änderung des offiziellen Namens unter Weglassen des „europäisch“ vorgeschlagen, da die Übereinkunft auch nicht-europäischen Staaten den Beitritt ermöglicht (vgl. Abschnitt Vertragsstaaten). Am 30. November 2019 wurde die Namensänderung mit Wirkung zum 1. Januar 2021 beschlossen.[1]

Das ADR wird alle zwei Jahre an die neuesten technischen und juristischen Erkenntnisse angepasst. Derzeit liegt das ADR 2021 vor.[2] Es bleibt das wichtigste Regelwerk für die Beförderung gefährlicher Güter auf internationalen Transportwegen. Überarbeitungen betreffen u. a. Begrifflichkeiten und Kennzeichnungen, UN-Nummern und Verpackungsanweisungen sowie die Beförderung von Lithium-Ionen-Batterien und -Akkumulatoren, die spätestens ab 1. Juli 2021 anzuwenden sind.[3] Das Wort Europäisch wurde aus dem Titel gestrichen. Der neue ADR-Titel lautet Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Denn geografisch und politisch gilt es längst über den europäischen Bereich hinaus. Außerdem soll weiteren Staaten die Mitgliedschaft erleichtert und internationale Transportvorschriften im Straßenverkehr weiter vereinheitlicht werden.[4]

Vertragsstaaten

Derzeit gibt es folgende 52 ADR-Mitgliedsstaaten:

Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien[5], Griechenland, Irland, Island[6], Italien, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tadschikistan, Türkei, Tunesien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes Königreich, Weißrussland und Zypern.

Der derzeit letzte Staat, der sich dem Übereinkommen anschloss, war Usbekistan am 24. Januar 2020.[7]

Funktion

Das ADR regelt unter anderem

- die Einstufung der zu transportierenden Güter als Gefahrgut und die zugehörigen Sicherheitsmaßnahmen

- Bezettelung (Kennzeichnung) und Dokumentation wie Beförderungspapier und schriftliche Weisung eines Gefahrguttransports

- den Bau- und Prüfvorschriften von Behältern, Tanks und Fahrzeugen für Gefahrguttransporte

- Befreiungen von der Einhaltung der Regeln des ADR

- multimodale Gefahrguttransporte (Straße, Bahn, Schiff oder Flugzeug)

Das ADR fordert unter anderem, dass

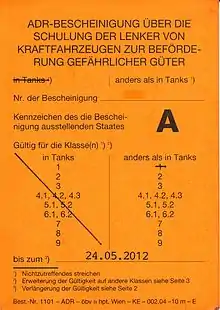

- der Fahrer in vielen Fällen einen Gefahrgutführerschein besitzen muss. Seit 2013 gibt es eine sogenannte ADR-Karte, die inhaltlich mit der zuvor erforderlichen ADR-Bescheinigung übereinstimmt.

- alle am Umschlag und Transport Beteiligten Sachkenntnisse über die Gefahrgutvorschriften nachweisen müssen.

- die Unternehmen, die Gefahrgüter befördern, einen Gefahrgutbeauftragten haben müssen.

Aufbau des ADR

Das ADR besteht aus den Anlagen A und B welche in neun Teile gegliedert sind. Anlage A besteht aus den Teilen 1 bis 7 und Anlage B aus den Teilen 8 und 9. Jeder Teil ist in Kapitel und jedes Kapitel in Abschnitte und Unterabschnitte unterteilt:

- Band I

- Übereinkommen (Art. 1–17)

- Anlage A Vorschriften über die gefährlichen Stoffe und Gegenstände

- Teil 1 Allgemeine Vorschriften

- Teil 2 Klassifizierung: Gefahrgutklasse (ADR-Klassen)

- Teil 3 Verzeichnis der gefährlichen Güter, Sondervorschriften sowie Freistellungen in Zusammenhang mit der Beförderung von in begrenzten Mengen verpackten gefährlichen Gütern

- Band II

- Anlage A Allgemeine Vorschriften und Vorschriften für gefährliche Stoffe und Gegenstände (Forts.)

- Teil 4 Verwendung von Verpackungen, Großpackmitteln (IBC), Großverpackungen und Tanks

- Teil 5 Vorschriften für den Versand

- Teil 6 Bau- sowie Prüfvorschriften für Verpackungen, Großpackmittel (IBC), Großverpackungen und Tanks

- Teil 7 Vorschriften für die Beförderung, die Be- und Entladung und die Handhabung

- Anlage B Vorschriften für die Beförderungsausrüstung und die Durchführung der Beförderung

- Teil 8 Vorschriften für die Fahrzeugbesatzungen, die Ausrüstung, den Betrieb der Fahrzeuge und die Dokumentation

- Teil 9 Vorschriften für den Bau und die Zulassung der Fahrzeuge

- Anlage A Allgemeine Vorschriften und Vorschriften für gefährliche Stoffe und Gegenstände (Forts.)

Sicherheitspflichten, Dokumentation und Unterweisung

Zentraler Inhalt des ADR ist Dokumentation des Transportvorganges, Klärung der Sicherheitspflichten der Beteiligten und Unterweisung der beteiligten Personen, vom Versender über Verpacker und Transporteur und den Empfänger der Sendung, bis hin zur Notfallkette im Schadfalle.[8]

Kennzeichnung

Das ADR fordert die Gefahrgutkennzeichnung von Transportverpackung und Fahrzeug mit den Gefahrzetteln, und auf Fahrzeugen auch die Gefahrentafel (orangefarbene Warntafel) mit der Gefahrnummer (Kemlerzahl) und der UN-Nummer.

Persönliche Schutzausrüstung

Diese ist in den schriftlichen Weisungen angeführt. Die persönliche Schutzausrüstung muss jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung mitführen. Zur persönlichen Schutzausrüstung gehören:

- eine Augenschutzausrüstung (z. B. Schutzbrille)

- ein Paar Schutzhandschuhe

- ein tragbares Beleuchtungsgerät

- eine Warnweste

- eine Notfallfluchtmaske (nur erforderlich bei den Gefahrgutklassen 2.3 und 6.1).

Fahrzeuge

[9] Fahrzeuge, mit denen Gefahrstoffe befördert werden sollen, benötigen in der Regel eine gesonderte ADR-Zulassung. Danach werden verschiedene Fahrzeugklassen definiert, die sich in Abhängigkeit von den zu transportierenden Stoffen in den technischen Anforderungen (z. B. bzgl. Elektrik, Bremsanlage, Feuerlöschsystem etc.) und mitzuführender Ausrüstung (Warntafeln, Feuerlöscher etc.) unterscheiden. Die Fahrzeuge werden unterteilt in folgende Klassen:

- EX/II und EX/III (Explosivstoffe)

- FL (entzündbare Gase oder Flüssigkeiten)

- OX (Wasserstoffperoxid, wird auf neuen Zulassungsbescheinigungen nicht mehr ausgewiesen, die Fahrzeuge fallen unter die Kategorie FL)

- AT (Tank- oder Batteriefahrzeuge, die nicht den anderen Klassen entsprechen)

- MEMU („mobile explosive manufacturing unit“, Fahrzeuge zur Sprengstoffverarbeitung)

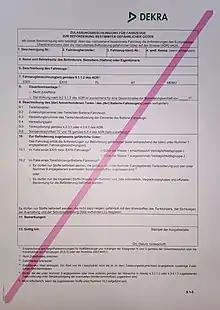

Jedes dieser Fahrzeuge bekommt eine ADR-Zulassungsbescheinigung, deren Gültigkeit jährlich im Rahmen einer technischen Untersuchung zu verlängern ist. Neben der fahrzeugklassenspezifischen Kontrolle hinsichtlich der technischen Anforderungen gemäß ADR entspricht die technische Untersuchung des Grundfahrzeugs dem Umfang einer Hauptuntersuchung. Folgerichtig sind gemäß ADR nur diejenigen Personen berechtigt zur Verlängerung der ADR-Bescheinigung, die auch für die Durchführung der Hauptuntersuchung zuständig sind (Prüfingenieure einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation oder amtlich anerkannte Sachverständige oder Prüfer der Technischen Prüfstellen).

Siehe auch

Gegenstücke zum ADR für andere Beförderungsarten:

- RID für den Schienenverkehr

- International Maritime Dangerous Goods Code für die Seeschifffahrt

- ADN für die Nutzung von Binnenwasserstraßen

- ICAO-TI und IATA DGR für die Luftfahrt

Sonstige Kennzeichnungssysteme für gefährliche Güter:

- Tunnelbeschränkungscode – regelt, welche Gefahrengüter einen Tunnel passieren dürfen und zeigt dies durch Verkehrszeichen an.

Weblinks

- About the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – Seite mit Informationen über das ADR und Links zu den jüngsten Editionen und den diese begründenden Notifikationen des Depositars bei www.unece.org der United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (englisch)

- Links zu Dateien mit dem ADR, wie es ab dem 1. Januar 2017 anzuwenden ist, einschließlich separaten Korrekturen bei der UNECE (englisch)

- European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, applicable as from 1 January 2017 (Version ohne Korrekturen; englisch, PDF-Datei, 10,9 MiB) und das Corrigendum dazu bei der UNECE (englisch, PDF-Datei, 21,1 KiB)

- Depositary Notifications zum European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road bei der UNECE (englisch, Dateien großteils auch in französisch verfügbar)

- Links zu Dateien mit dem ADR 2017 in denen die Änderungen gegenüber der vorherigen Version hervorgehoben sind bei der UNECE (englisch)

- Publication details and Corrigenda zum European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

- Aktueller Status des European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) – Geneva, 30 September 1957 in der Vertragssammlung der UNO

- Recht/Vorschriften zum Transport von Gefahrgut auf der Straße – Informationen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur auch zum Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), einschließlich Links zu den deutschen Bekanntmachungen – samt amtlicher deutscher Übersetzung – einiger aktuellerer Änderungen des ADR

- Das Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen von 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Vom 18. August 1969 (BGBl. 1969 II S. 1489). Einschließlich des Übereinkommens und einer amtlichen deutschen Übersetzung dessen. Das Gesetz zu dem Protokoll über die Änderung des Artikels 14 Abs. 3 des Europäischen Übereinkommens vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Vom 17. Dezember 1979 (BGBl. 1979 II S. 1334). Das Gesetz zu dem Protokoll vom 28. Oktober 1993 zur Änderung des Europäischen Übereinkommens vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Vom 12. Dezember 2007 (BGBl. 2007 II S. 1950). Die Neufassung der Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) (in der ab dem 1. Januar 2015 geltenden Fassung) (BGBl. 2015 II S. 504, Anlageband). Die Bekanntmachung von Berichtigungen zu der Neufassung der Anlagen A und B zu dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Vom 23. Dezember 2015 (BGBl. 2016 II S. 50). Die in Genf vom 6. bis 9. Mai 2014, 3. bis 6. November 2014, 4. bis 6. Mai 2015,9. bis 13. November 2015 und 9. bis 12. Mai 2016 beschlossenen Änderungen zu den Anlagen A und B zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Anlagen A und B vom 17. April 2015 in Form der Fünfundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Anlagen A und B zum ADR-Übereinkommen (25. ADR-Änderungsverordnung – 25. ADRÄndV) (BGBl. 2016 II S. 1203, Anlageband).

- Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der aktuellen Fassung – ohne den Text des ADR, das germäß der Bekanntmachung über das Inkrfattreten des Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) (Vom 28. Januar 1970 (BGBl. 1970 II S. 50).) für die Bundesrepublik Deutschland am 1. Januar 1970 in Kraft getreten ist.

Anmerkungen

- https://unece.org/protocol-amending-title-european-agreement-30-september-1957-concerning-international-carriage

- Achtundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Anlagen A und B zum ADR-Übereinkommen (28. ADR-Änderungsverordnung – 28. ADRÄndV). In: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil II Nr. 17, ausgegeben zu Bonn am 2. November 2020. Abgerufen am 3. März 2021.

- Die wichtigsten Änderungen des ADR 2021. In: Sonderabfallwissen. Abgerufen am 3. März 2021.

- Philipp Steimer: Ausgewählte Änderungen in den Gefahrgutvorschriften. In: BGRCI.magazin – Zeitschrift für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, S. 24 ff. Abgerufen am 3. März 2021.

- United Nations Treaty Collection. Abgerufen am 21. Juni 2017 (englisch).

- seit 24. Februar 2011

- Usbekistan tritt dem ADR bei. 27. Februar 2020, abgerufen am 16. April 2020 (deutsch).

- Insb. ADR 1.3 Unterweisung von Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind und 1.4 Sicherheitspflichten der Beteiligten

- ADR 2017, Teil 9