Spitzkegeliger Kahlkopf

Der Spitzkegelige Kahlkopf (Psilocybe semilanceata) ist der verbreitetste und am häufigsten vorkommende psilocybinhaltige Blätterpilz in gemäßigten Zonen der Erde.

| Spitzkegeliger Kahlkopf | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Spitzkegeliger Kahlkopf (P. semilanceata) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Psilocybe semilanceata | ||||||||||||

| (Fr.) P. Kumm. |

Merkmale

Nach Färbung und Größe ist er ein unauffälliger Lamellenpilz mit fingernagelgroßem Hut und dünnem, nicht ganz geradem Stiel. Er wächst auf eher mageren Grasländern, oft auf herbstlichen Schaf- oder Rinderweiden, aber nie direkt aus dem Tierdung heraus. Sein Myzel lebt als Grasbewohner. Die dunklen Lamellen seiner Fruchtkörper verlaufen nahezu parallel zur Außenseite des Hutes auf dessen Spitze zu – ganz im Gegensatz zu dem häufig mit ihm verwechselten Kegeligen Düngerling (Panaeolus acuminatus) oder dem ebenfalls an ähnlichen, aber dungreicheren Lokalitäten oft zahlreich zu findenden Halbkugeligen Träuschling (Stropharia semiglobata), die alle ebenfalls Dunkelsporer sind.

Das für den Pilz namensgebende Merkmal, der spitzkegelige, kahle Hut, hat einen Durchmesser von 0,5 bis 1,5 Zentimetern und trägt auf der Spitze meist eine kleine, bei feuchter Witterung anfangs fast glasige Ausbeulung, ein „Nippelchen“. Bei Nässe ist seine Färbung dunkelbraun, seine Oberhaut dann klebrig und leicht abziehbar. Bei trockenem Wetter ist der Hut hell ockerfarben. Der Hut bildet meist einen Winkel von 55 Grad, breitet sich aber mit zunehmendem Alter ein wenig aus. Der Hutrand ist meist reifrockartig zusammengezogen und dunkler. Die Lamellen sind zunächst lehmbraun und verfärben sich mit zunehmendem Alter des Pilzes nach dunkelbraun bis purpurn; bei Kälte im Spätherbst bleiben sie allerdings hell, weil dann die Ausbildung der dunklen Sporen unterbleibt. Die Lamellenschneiden sind hell.

Der Stiel besitzt einen Durchmesser von ein bis zwei Millimeter und ist auf kurzrasigem Grasland vier, in höherem bis 13 Zentimeter lang. Er ist weißlich bis ockerfarben, elastisch, also nicht ganz leicht zu zerbrechen. Häufig ist die Stielbasis bläulich verfärbt. Das Bläuen tritt auch durch Druck auf den unteren Teil des Stiels innerhalb rund einer Stunde auf. Das „Hutfleisch“ (die Trama) ist dünn und kann ohne Mühe zerrissen werden. Die Sporen sind elliptisch, dickwandig und glatt und haben eine Größe von etwa 12 – 16 µm × 6 – 8 µm. Der Sporenstaub ist dunkelbraun bis purpurbraun. Der Geschmack ist nicht scharf, sondern wie der kaum wahrnehmbare Geruch rettich- bis grasartig.[1]

Vorkommen

Der Spitzkegelige Kahlkopf gilt außerhalb der Tropen als der am häufigsten vorkommende Pilz der Gattung Psilocybe und wächst auf Grasland, meist auf den bodennahen Teilen der Gräser, oft auf Schaf- oder Rinderweiden, aber nie direkt aus deren Tierdung heraus, sowie an grasigen, nicht nährstoffreichen Stellen des Offenlandes („Magerrasen“). Dagegen scheint er Wald- und Kalkgebiete zu meiden. Auch auf natürlich gedüngten Wiesen in Parks und auf Sport- und Golfplätzen ist der Pilz anzutreffen, in Mitteleuropa bei milder Witterung noch bis Ende November.

Er ist im Flachland Nordeuropas genauso anzutreffen wie auf Wiesen in den Mittelgebirgen oder den Almen der Alpenländer. In Tirol wurde er auch in größeren Mengen in Höhen von 1.400 bis 1.700 Metern gefunden, im Schwarzwald bei 820 bis 1.300 Meter über Meereshöhe. Obwohl in tiefer gelegenen Gebieten die Fundhäufigkeit abnimmt, ist hierfür wahrscheinlich nicht der Höhenunterschied, sondern der Einsatz von Gülle oder künstlicher Düngung und Entwässerung in tieferen Lagen die Ursache. Andererseits soll er, laut Krieglsteiner, etwas „salzliebend“ sein. Daher vielleicht seine auffallende Häufigkeit beispielsweise entlang der irischen Westküste. Jedoch steht diesbezüglich ein wissenschaftlicher Nachweis noch aus. Ursprünglich war der Spitzkegelige Kahlkopf wohl nur im gemäßigten Klima Europas und Nordamerikas heimisch, wird aber inzwischen weltweit in gemäßigten bis subtropischen Klimazonen gefunden. In den USA ist er am häufigsten in den Staaten des Nordwestens zu finden. In Europa weisen die Schweizer und Österreichischen Alpen die höchstgelegenen Vorkommen auf. Auch in Wales, Schottland und Norwegen wurden Fundstellen gemeldet.

Die beste Zeit, diesen Pilz anzutreffen, ist im Spätsommer bis Frühherbst, also im August bis Oktober; in milden Lagen ist er aber auch bis Januar vereinzelt zu finden.

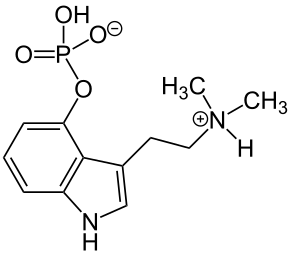

Psilocybingehalt

Biochemische Untersuchungen ergaben durchschnittliche Gehalte an Psilocybin von 0,8 bis 1,0 Prozent in der Trockenmasse. Daher zählt dieser Pilz zu den potentesten halluzinogenen Arten. Es konnten bei Exemplaren aus wilder Sammlung Psilocybingehalte bis 1,34 Prozent festgestellt werden, bei manchen Exemplaren aus der Schweiz wurden 2,02 Prozent nachgewiesen. Bei geringer Dosis treten Rauschzustände, bei mittlerer Dosis oft farbenfrohe Halluzinationen in wohlabgegrenzten, eventuell „indianischen Mustern“ auf, insbesondere bei geschlossenen Augen.[2] Wegen der Gefahr der ungewollten Aufnahme von Parasitenwurm-Eiern bei auf Viehweiden frisch gesammelten Pilzen sollten diese vor dem Konsum kurz – event. mit Brühwürfel – überbrüht werden oder getrocknet längere Zeit kühl verwahrt worden sein und beispielsweise zusammen mit Vollnuss-Schokolade gründlich gekaut werden. Bei hoher Dosis stellen sich eine verzerrte Wahrnehmung von Zeit und Raum, Gleichgewichts- und Orientierungsstörungen ein. Auch können Atemfrequenz und Atmungstiefe beeinträchtigt sein.

Neben Psilocybin ist eventuell auch das ebenfalls psychoaktiv wirksame Baeocystin nachzuweisen.[3]

Geschichte

Spätneolithische pilzähnliche Felsgravuren im norditalienischen Valcamonica werden vereinzelt, jedoch umstritten, als Beleg für einen entheogenen Gebrauch der Pilze interpretiert.

Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann entdeckte bei der Untersuchung von zahlreichen mexikanischen Arten der Gattung Psilocybe den Wirkstoff Psilocybin. Diesem Wissenschaftler gelang auch die Strukturaufklärung und die Vollsynthese dieses halluzinogenen Naturstoffs. Obwohl er seine Entdeckung lediglich in einer kleinen wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichte, verbreitete sich das Wissen um den einheimischen wirkstoffhaltigen Pilz sehr schnell.

In der Schweiz, in Österreich und Deutschland zählt das Sammeln und Essen seit mindestens 30 Jahren zu einer festen Tradition insbesondere bei jüngeren Leuten (siehe: Venturini und Vannini, Halluzinogene). Eine rituelle Einnahme wurde 1981 erstmals von Linder[4] „im Rahmen eines seit etwa sieben Jahren bestehenden Kults mit komplizierten Schwitzbadritualen, Gebeten, Pfeifenzeremonien (ohne psychoaktive Substanzen), Fastengeboten, Räucherungen, Opferhandlungen und Musik“ beschrieben.

Gegenwärtig ist der Anbau, Verkauf oder Besitz psilocybinhaltiger Pilze in den meisten Ländern der Welt verboten. Auch das Sammeln in der Natur ist in Deutschland ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein Einsammeln von möglichst vielen Fruchtkörpern durch Erwachsene aus wissenschaftlichem Interesse, beispielsweise zur Ermittlung der Variabilität der Größe der Fruchtkörper und der Sporen, erscheint sinnvoll und dürfte zumindest in Mitteleuropa nirgends beanstandet werden. Freilich sollte vor Betreten herbstlicher Wirtschaftswiesen nach Möglichkeit das Einverständnis der betreffenden Landwirte eingeholt werden.

Volkstümliche Namen

Psilo, Psilocybinpilz, Zauberpilz, Magic Mushroom, Blue leg, Liberty cap, Kleines Zwergenmützchen, Narrenschwamm, Lanzenförmiger Düngerling, Pixie cap, Sandy sagerose, Witch cap, „narrische/damische/hasch Schwammerl“ (österr./bair. ugs.), Shroom, Spitzköpfe.

Literatur

- Paul Stamets: Psilocybinpilze der Welt. Ein praktischer Führer zur sicheren Bestimmung, mit 130 Farbfotos. 3. Auflage. AT-Verlag, Aarau 2009, ISBN 978-3-85502-607-4.

- René Flammer, Egon Horak: Giftpilze – Pilzgifte. Pilzvergiftungen. Ein Nachschlagewerk für Ärzte, Apotheker, Biologen, Mykologen, Pilzexperten und Pilzsammler. Schwabe, Basel 2003, ISBN 3-7965-2008-1.

- Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde. Hefte 6/2004 und 1/2005.

- German J. Krieglsteiner, Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West), Band 1 B, 1991, ISBN 3-8001-3318-0, Kärtchen 2038

- German Josef Krieglsteiner (Hrsg.), Andreas Gminder: Die Großpilze Baden-Württembergs. Band 4: Ständerpilze. Blätterpilze II. Ulmer, Stuttgart 2003, ISBN 3-8001-3281-8, S. 403 f.

- R. Parnefjord: Das Drogentaschenbuch. 4. Auflage. Thieme-Verlag, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-13-118034-6.

- Claudio Vannini, Maurizio Venturini: Halluzinogene: Entwicklung der Forschung, 1938 bis in die Gegenwart, Schwerpunkt Schweiz. Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin 1999, ISBN 3-86135-459-4.

Weblinks

Einzelnachweise

- Hans E. Laux: Der große Kosmos-Pilzführer, Franckh-Kosmos Verlagsgesellschaft, Stuttgart 2001, S. 322. ISBN 978-3-440-08457-1

- Manfred Poser, Auch auf deutschen Wiesen wachsen halluzinogene Pilze, in: Ärzte Zeitung vom 27. Oktober 1998

- Roth, Frank & Kormann: Giftpilze - Pilzgifte, Nikol Verlag, Karlsruhe 1989. ISBN 3-933203-42-2.

- Adrian Linder: Kultischer Gebrauch psychoaktiver Pflanzen in Industriegesellschaften - kulturhistorische Interpretation. In: Gisela Völger, Karin von Welck (Hrsg.): Rausch und Realität. Band 3, Rowohlt, Hamburg 1982, ISBN 3-499-34006-2, S. 1277.