Schwarzes Feuer auf weißem Feuer

Schwarzes Feuer auf weißem Feuer (אש שחורה על גבי אש לבנה ’eish sheḥorah ‘al gabei ’eish levanah[1]) ist eine Metapher aus der jüdischen Tradition. Sie besagt, dass der heilige Text (Tora) neben dem Literalsinn eine unendliche Bedeutungsfülle in sich birgt. Er kann deshalb ganz unterschiedlich gelesen werden, und diese verschiedenen Sinngebungen sind legitim.

Geschichte

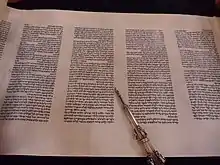

Jüdische Schriften der Spätantike enthalten die Vorstellung, dass die Tora, heute materiell vorhanden als schwarze Tinte auf weißem Pergament, bereits vor der Schöpfung existierte (Tora keduma), und zwar als schwarzes Feuer auf weißem Feuer.

„Die Tora, die der Heilige, gepriesen sei er, gab: das Pergament, auf dem sie geschrieben war, war weißes Feuer. Die Buchstaben, die darauf geschrieben wurden, waren schwarzes Feuer. Sie ist Feuer, umgeben von Feuer, geschrieben in Feuer, und gegeben in Feuer, [gemäß dem Schriftvers 5. Mose 33,2:] mit flammendem Feuer in seiner rechten Hand.“ (Jerusalemer Talmud, Traktat Sota 8, 3, 37a)[2]

Diese Metapher wurde im Mittelalter „stark mit Bedeutung aufgefüllt“[3], bis hin zu dem Midrasch Aseret haDibrot, der den Gedanken entwickelt, Gott habe die Welt geschaffen, indem er die Buchstaben der Tora mit schwarzem Feuer auf seinen Arm (dem weißen Feuer) tätowiert habe.[4] Hier verschiebt sich das Interesse vom „schwarzen Feuer“, also den Buchstaben, der Heiligen Schrift, hin zum „weißen Feuer“, dem mystischen Leib der Gottheit. In der Kabbala ist das Betrachten der Muster, die sich aus der Form der hebräischen Buchstaben auf dem weißen Hintergrund ergeben, eine Meditationstechnik. Deshalb ist es für sie wichtig, dass der Text unpunktiert ist.

Die für den Mystiker faszinierenden weißen Zwischenräume sind aber nur vorhanden, weil es die schwarzen Buchstaben, die schriftliche Tora, gibt[5] (und mit ihr die Welt der Mitzwot, die auch für den Mystiker in Geltung bleibt).

Rezeption

Die Metapher „Schwarzes Feuer auf weißem Feuer“ findet heute sowohl in der jüdischen wie in der christlichen Bibelauslegung Interesse.

Sie kann so verstanden werden, dass die Zwischenräume des Textes kreativ gefüllt werden, in einer biblischen Erzählung unsichtbare Personen (z. B. Frauen)[6] sichtbar gemacht werden und ein moderner Midrasch erzählt wird (Bibliodrama, Bibliolog). Oder das schwarze Feuer gilt als das Textverständnis, das durch Analyse gewonnen werden kann, das weiße Feuer als der Raum assoziativer, emotionaler und unbewußter Reaktionen des Lesers auf den Text; beide Zugänge ergänzen sich.

Weblinks

- Sefaria: From the Context of Torah to the Torah of Context (Sammlung von Quellentexten)

- Bibliodrama (Peter Pitzele): White Fire, Black Fire, and Midrash

- bibliologberlin: Schwarzes Feuer – weißes Feuer (black fire – white fire) im Bibliolog …

Literatur

- Gerhard Langer: Midrasch (UTB 4675), Mohr Siebeck, Tübingen 2016, ISBN 978-3-8252-4675-4

- Moshe Idel: „Schwarzes Feuer auf weißem Feuer“, Text und Lektüre in der jüdischen Tradition, in: Aleida Assmann (Hrsg.): Texte und Lektüren. Perspektiven in der Literaturwissenschaft, Frankfurt am Main 1996, S. 62–79.

- Betty Rojtman: Black Fire on White Fire, an Essay on Jewish Hermeneutics, from Midrash to Kabbalah, University of California Press 1998

- Nathan Cardozo: The Written and Oral Torah. A Comprehensive Introduction, Rowman & Littlefield 1997

Einzelnachweise

- Midrash Tanchuma, Bereshit 1. Abgerufen am 4. Februar 2018.

- Sotah. In: Jacob Neusner (Hrsg.): The Talmud of the Land of Israel. Band 27. Chicago 1982, S. 212 (englisch).

- Gerhard Langer: Midrasch. 2016, S. 53.

- Gerhard Langer: Midrasch. 2016, S. 54.

- Nathan Cardozo: The Written and Oral Torah. 1997, S. 71.

- Judith Plaskow: Und wieder stehen wir am Sinai. Luzern 1992, S. 60–61.