Prosopographie

Als Prosopographie (von altgriechisch πρόσωπον prósopon „Gesicht“ und -graphie) bezeichnet man in der Geschichtswissenschaft die systematische Erforschung eines bestimmten Personenkreises.

Definitionen

Jürgen Petersohn definierte die Prosopographie als „Sammlung und Verzeichnung aller Personen eines nach Raum und Zeit abgesteckten Lebenskreises“.[1] Hinsichtlich der umfangreichen Überlieferung im Spätmittelalter gegenüber früheren Epochen muss die prosopographische Forschung bereits im Vorfeld sichten und werten. Daraus ergibt sich für Petersohn eine „Wechselwirkung zwischen Methode und sachlicher Thematik bei jeder Einzeluntersuchung“.[2] Neithard Bulst definierte sie als „Erforschung des Einzelnen im Hinblick auf eine Gesamtheit, der er zuzurechnen ist“.[3] Géza Alföldy definierte die prosopographische Methode als eine sozialgeschichtliche, „die für das Studium einer bestimmten sozialen Schicht von jenen Angaben ausgeht, die uns über Einzelne ihrer Angehörigen erhalten geblieben sind“. Als Grundvoraussetzung nannte er „die Erstellung eines Datengerüstes“. Darin sollten alle quellenmäßig erfassbaren Angaben wie Name, Herkunft, Ämterlaufbahn oder politische Haltung zusammengefasst werden.[4]

Auswahl und Bedeutung

Die Auswahl der Personen erfolgt in der Regel in einer Kombination aus geographischen, zeitlichen und sozio-politischen Kriterien. Die Ergebnisse der Forschung beispielsweise in Hinblick auf Herkunft, Karrieren oder Familienverbindungen werden außer in Einzelstudien wie z. B. denen Ronald Symes oder Lewis Namiers[5] oft in alphabetisch oder systematisch geordneten Verzeichnissen mit Quellenangaben veröffentlicht. Derartige Verzeichnisse haben außer für die Sozialgeschichte auch für Personen- und Familiengeschichte eine große Bedeutung. Im weiteren Sinne ist auch jedes Ortsfamilienbuch eine Prosopographie.

Zu unterscheiden von der als Prosopographie im engeren Sinne bezeichneten Erstellung von Personenverzeichnissen, vor allem in der Alten und Mittelalterlichen Geschichte, ist die auch für die Neuere und Neueste Geschichte häufiger angewandte Methode der Kollektiven Biografie: Sie befasst sich stärker vergleichend, beispielsweise im Hinblick auf Herkunft, Karrieren oder Familienverbindungen, mit den zu untersuchenden Personen und ihrem sozialen Umfeld. Verwechslungsgefahr besteht insbesondere durch die englischsprachige Verwendung des Begriffs Prosopography, die sich seit Lawrence Stone[6] auf die Kollektivbiographie bezieht.

Beispiele

- Schreinsbücher

- Blätter der Erinnerung (Schmiedeberg)

- Kösener Corpslisten

- Neue Deutsche Biographie

- Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950

- Personenlexikon zur Christlichen Archäologie

- Prosopographia Attica

- Prosopographia Imperii Romani

- Prosopography of Anglo-Saxon England

- The Prosopography of the Later Roman Empire

- Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit

- Prosopographie chrétienne du Bas-Empire[7]

- Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit

- Pfarrerbuch

- Repertorium Academicum Germanicum

- Stammbuch (Freundschaftsalbum)

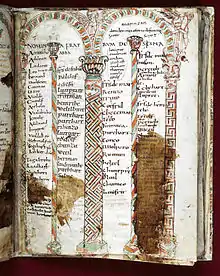

- Verbrüderungsbuch

Literatur

- Neithard Bulst, Jean-Philippe Genet: Medieval Lives and the Historian: Studies in Medieval Prosopography. (Proceedings of the First International Interdisciplinary Conference on Medieval Prosopography, University of Bielefeld, 3–5 December 1982). Medieval Inst. Publ., Kalamazoo, Mich. 1986, ISBN 0-918720-69-9.

- Averil Cameron (Hrsg.): Fifty Years of Prosopography. The Later Roman Empire, Byzantium and Beyond. Oxford University Press, Oxford 2003, ISBN 0-19-726292-9 (Proceedings of The British Academy 118).

- Peter Csendes: Stadt und Prosopographie. Zur quellenmäßigen Erforschung von Personen und sozialen Gruppen in der Stadt des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, Linz 2002, ISBN 3-900387-26-5 (Forschungen zur Geschichte der Städte und Märkte Österreichs, 6).

- Werner Eck (Hrsg.): Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie. Kolloquium Köln 24.–26. November 1991. Böhlau, Köln 1993, ISBN 3-412-04393-1.

- Mark Häberlein, Wolfgang Reinhard: Augsburger Eliten des 16. Jahrhunderts. Prosopographie wirtschaftlicher und politischer Führungsgruppen 1500–1620. Akademie-Verlag, Berlin 1996, ISBN 3-05-002861-0.

- K. S. B. Keats-Rohan (Hrsg.): Prosopography, Approaches and Applications. A Handbook (= Prosopographica and Genealogica. Band 13). University of Oxford, Oxford 2007, ISBN 978-1-900934-12-1.

Anmerkungen

- Jürgen Petersohn: Personenforschung im Spätmittelalter. Zu Forschungsgeschichte und Methode. In: Zeitschrift für historische Forschung 2, 1975, S. 1–5, hier: S. 1.

- Jürgen Petersohn: Personenforschung im Spätmittelalter. Zu Forschungsgeschichte und Methode. In: Zeitschrift für historische Forschung 2, 1975, S. 1–5, hier: S. 4 f.

- Neithard Bulst: Zum Gegenstand und zur Methode von Prosopographie. In: Medieval Lives and the Historian. Studies in Medieval Prosopography. Kalamazoo/Michigan 1986, S. 1–16, hier: S. 4.

- Géza Alföldy: Der Sinn der Alten Geschichte. In: Ferdinand Seibt, Albrecht Timm (Hrsg.): Probleme der Geschichtswissenschaft. Düsseldorf 1973, S. 28–54, hier: S. 37.

- Ronald Syme: The Roman Revolution. Oxford 1939. Ders.: The Augustan aristocracy. 1986. Lewis Namier: The Structure of Politics at the Accession of George III. 1929. Vgl. Hartmut Galsterer: A Man, a Book, and a Method: Sir Ronald Syme’s Roman Revolution After Fifty Years. In: Kurt Raaflaub, Mark Toher (Hrsg.): Between Republic and Empire. Interpretations of Augustus and His Principate. Berkeley 1990, S. 4.

- Lawrence Stone: Prosopography. Dædalus 100 (1971), S. 46–79.

- Prosopographie chrétienne du Bas-Empire